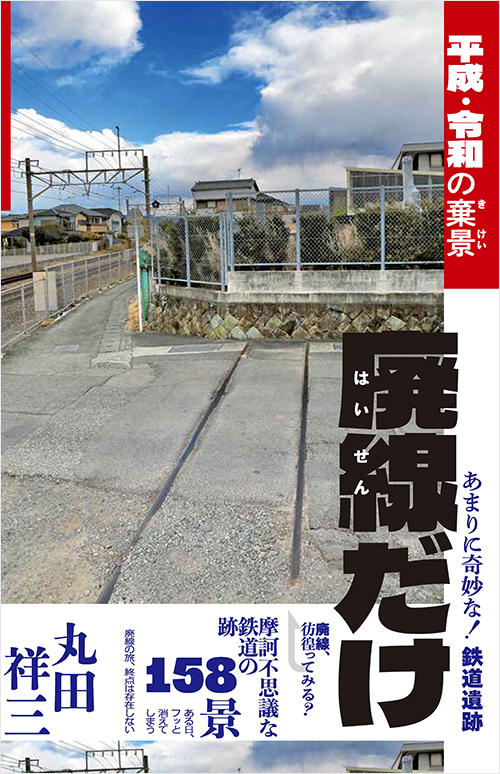

最新作『廃線だけ 平成・令和の棄景』刊行記念50年、廃線を撮り続けてきた天才写真家 丸田祥三が語る廃線と写真と「本」<1>無理解の中で創り続けてきた廃線・廃墟写真

インタビュー・対談

2025.07.14

1993年に写真集『棄景』を発表、瞬く間にベストセラーとなり、日本写真協会新人賞を受賞。世に「廃線」という存在を知らしめた、廃線写真のパイオニアにして「今日の廃墟写真の源流」と賞される写真家・丸田祥三氏の新刊『廃線だけ 平成・令和の棄景』が刊行された。そして、早くも重版が決定。

平成末期から令和にかけて全国を訪ね、最高の画質で撮り続けた渾身の一冊は、なぜ見る者の目を釘付けにして離さないのか。幼きころより半世紀以上にわたって廃線の写真を撮り続けてきた丸田氏の、作品創りへの思いに迫る。

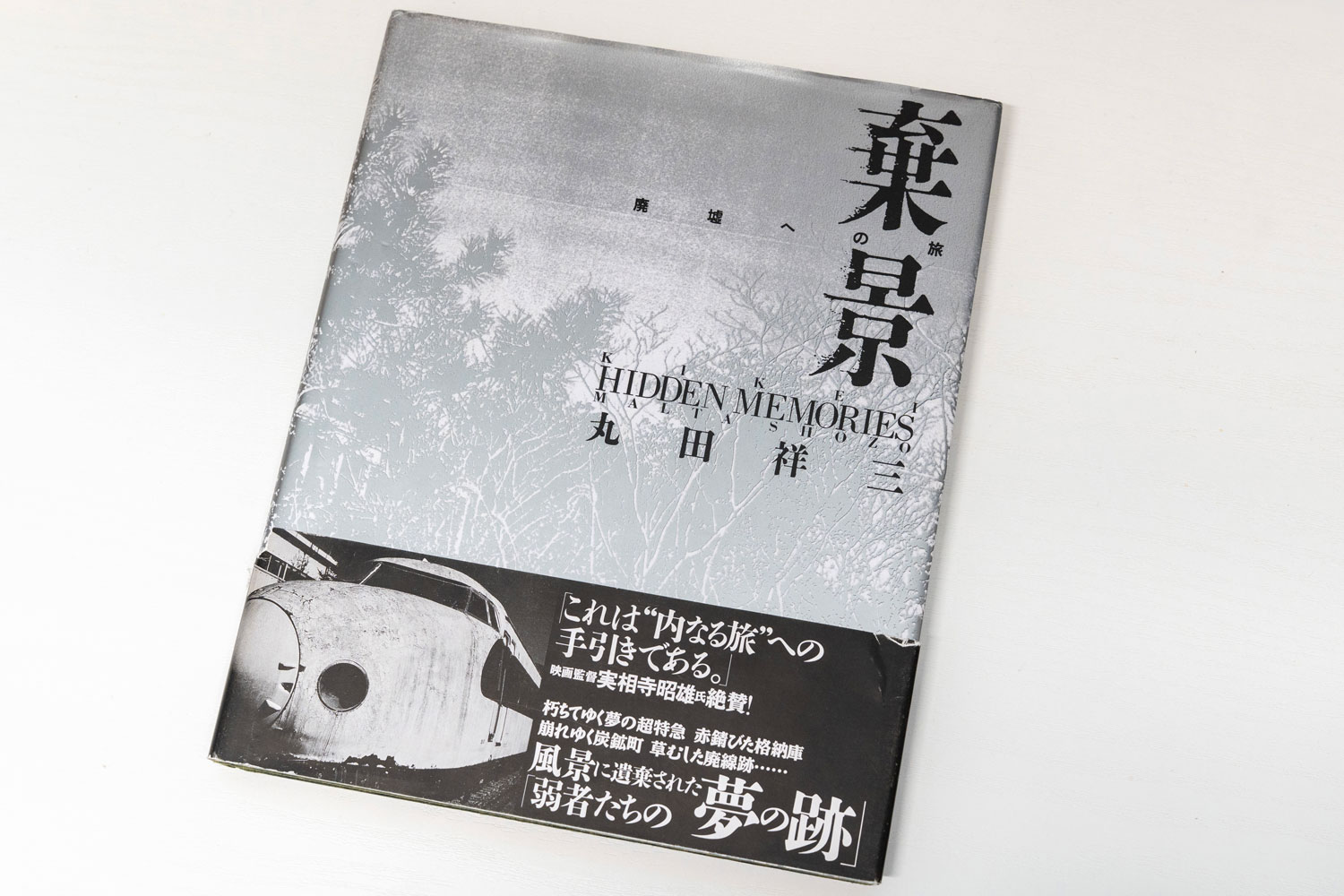

『棄景』宝島社/1993年

『棄景』宝島社/1993年

――1993年に『棄景』が刊行されたときには非常に大きな衝撃がありました。廃線や廃車体、廃墟などの「棄てられたものたち」が視界に押し寄せました。まだまだバブルの余韻がある浮ついた時代に、永遠に続くと思っていたものが棄てられてきた様を見せつけられました。それから32年、この『廃線だけ 平成・令和の棄景』では鉄道の廃線、それも明るく活用されているものではない、やはり棄てられた風景…「棄景」がひたすら展開しています。丸田さんは廃墟の作品も多数ありますが、鉄道をモチーフにしてきたことについてお聞かせください。

鉄道がモチーフなのは、日本の近代化を推し進めた装置であること、そしてそこに記号化と中央集権が見えるからです。鉄道は、近代日本で記号化に成功した希有な例です。かつて消防署や学校などを記号化したことがありました。

前著『東京幻風景』に掲載されている「高輪消防署二本榎出張所」は、かつては「第二消防署二本榎出張所」だったりしましたが、記号化された名称はやがて地名等に戻りました。でも、鉄道車両はすべて記号のままです。廃車になると記号であるナンバープレートが外されたり消されたりして、のっぺらぼうになり、それだけで見る者に違和感を抱かせます。本書に掲載している「C12形蒸気機関車」もナンバープレートが外されています。

『廃線だけ 平成・令和の棄景』より

『廃線だけ 平成・令和の棄景』より

中央集権というのは、東京から各地に行く列車を「下り」、東京に向かう列車を「上り」と呼ぶことが、まさにそれを表しています。明治以前には「一人の日本人である」という意識などなかった庶民の向きを一つにまとめ、地方の若者を集める装置として、永遠に在り続けるかのように見えた鉄道が棄てられていく風景を、「来たるべき未来の象徴」と捉えていました。

――いま、リニアや新幹線が建設され、未来に向かっているようで、一方で地方を中心に運営が立ち行かなくなってきています。『廃線だけ 平成・令和の棄景』の中で、丸田さんは「日本の廃線は使命を果たしたと言えるものはごく僅かで、志半ばで断たれたものがほとんどではないだろうか」と書かれています。

そうしたものを見せつけられたとき、人は何を感じるのでしょうか。令和も7年になり、いまでこそ、ようやくそうした心持ちを自然に理解してくださる方々が現れ、ご感想もいただきます。しかし、『棄景』を刊行した90年代、その前の80年代は、とてもそんな時代ではありませんでした。そうしたものから目を背けようとする人たちが圧倒的でした。

「来たるべき未来の象徴」だと直接は言わなくても、そう感じてもらえるように作品を創ってきました。この世には、明るくても惨たらしい光景があり、ほの暗くとも暖かな空間が存在するはずなんです。

『廃線だけ 平成・令和の棄景』より

いまでこそ、「廃線」と言えば誰でも話が通じますが、当時はそんなことはまったくありません。ましてや、廃線を撮る人など誰もいませんでした。「そんなものを撮るのはお前だけ」「そんなものを撮っていると『暗い』と言われちゃうよ」とさんざん言われました。変わり者扱いです。だからこそ、自分が廃線と向き合いながら、撮り続けるしかなかった。そういう使命感がありました。

――廃線を撮るということは、鉄道ファンたちも近い位置にいるわけですよね。でも、いま刊行されている廃線を扱った本は、旅行記や「レジャーとしてレールバイクに乗れるよ」というようなものばかりで、鉄道が廃止された光景と向き合い、考え、読者に突きつけてくるようなものはありません。世の中に初めて登場した廃線の写真集『棄景』以来、常に丸田さんが廃線を見る視線は変わりがなく、そして周囲の軽さも変わっていない気がします。

ずっとそういう状況で、長く、周囲の理解がない中で作品を創ってきましたが、最近になって、私と同じ感性だな…と思う人たちが現れました。でも、特に鉄道が好きという人たちではないんです。周りから一顧だにされないものを大切にしているような人たちです。街中を歩いているとき、ふと足元に落ちているもの、歩道の横にあるものに目を留め、目が離せなくなり、それに自分や社会をなぞらえるような人たち。そういう人たちは、自分を変人扱いしたり照れ隠ししたりせず、ちゃんと向き合っています。

――『廃線だけ 平成・令和の棄景』は、廃線という「鉄道」を扱っていますが、実は街歩きや旅が好きな一般の方々に、とてもご好評をいただいています。

そもそも『棄景』を刊行した90年代から、私の作品を評価してくださったのは、映画監督の押井守さん、同じく映画監督の実相寺昭雄さん、恩師の原田勝正先生、作家の宮脇俊三さんなど、鉄道「マニア」ではない、鉄道が好きな方々です。

太宰治は、汽車を悲劇と言い、電車を喜劇だと言いました。東京を目指す長距離列車「汽車」は出会いや別れの要素を持ち、庶民の足である「電車」は、チャップリンの『モダンタイムス』のような日常かもしれません。そうした話ができる、あるいはしたいと思っている方は、『廃線だけ 平成・令和の棄景』を、必ずや「やっと出会えた」と感じていただけると思います。

第二回はコチラ>

著者プロフィール

丸田祥三(まるた・しょうぞう)

写真家。1964年東京都新宿区生まれ。父は将棋棋士九段・日本将棋連盟元会長の丸田祐三。幼い頃より写真を撮り続け、1980年代初頭より作品発表を始める。「棄景」「廃景」といった廃墟用語の作者であり、その作品は今日の〝廃墟写真〟の源流と賞される。東映株式会社テレビ事業部勤務を経て専業の写真家となり、1994年、廃墟写真集『棄景』で、日本写真協会新人賞を受賞。著書は『鉄道廃墟』『廃車幻想』『廃道─棄てられし道』『東京幻風景』他。