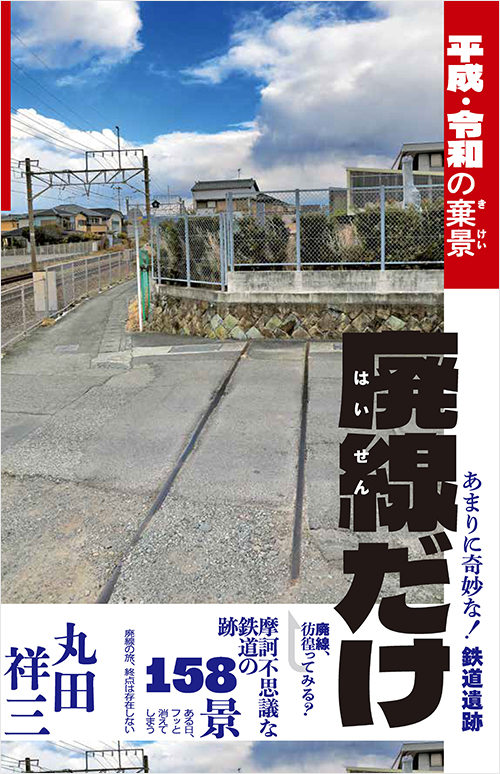

最新作『廃線だけ 平成・令和の棄景』刊行記念50年、廃線を撮り続けてきた天才写真家 丸田祥三が語る廃線と写真と「本」<2>写真作品を「印刷する」ということの意味

インタビュー・対談

2025.07.28

1993年に写真集『棄景』を発表、瞬く間にベストセラーとなり、日本写真協会新人賞を受賞。世に「廃線」という存在を知らしめた、廃線写真のパイオニアにして「今日の廃墟写真の源流」と賞される写真家・丸田祥三氏の新刊『廃線だけ 平成・令和の棄景』が刊行された。そして、早くも重版が決定。

平成末期から令和にかけて全国を訪ね、最高の画質で撮り続けた渾身の一冊は、なぜ見る者の目を釘付けにして離さないのか。幼きころより半世紀以上にわたって廃線の写真を撮り続けてきた丸田氏の、作品創りへの思いに迫る。

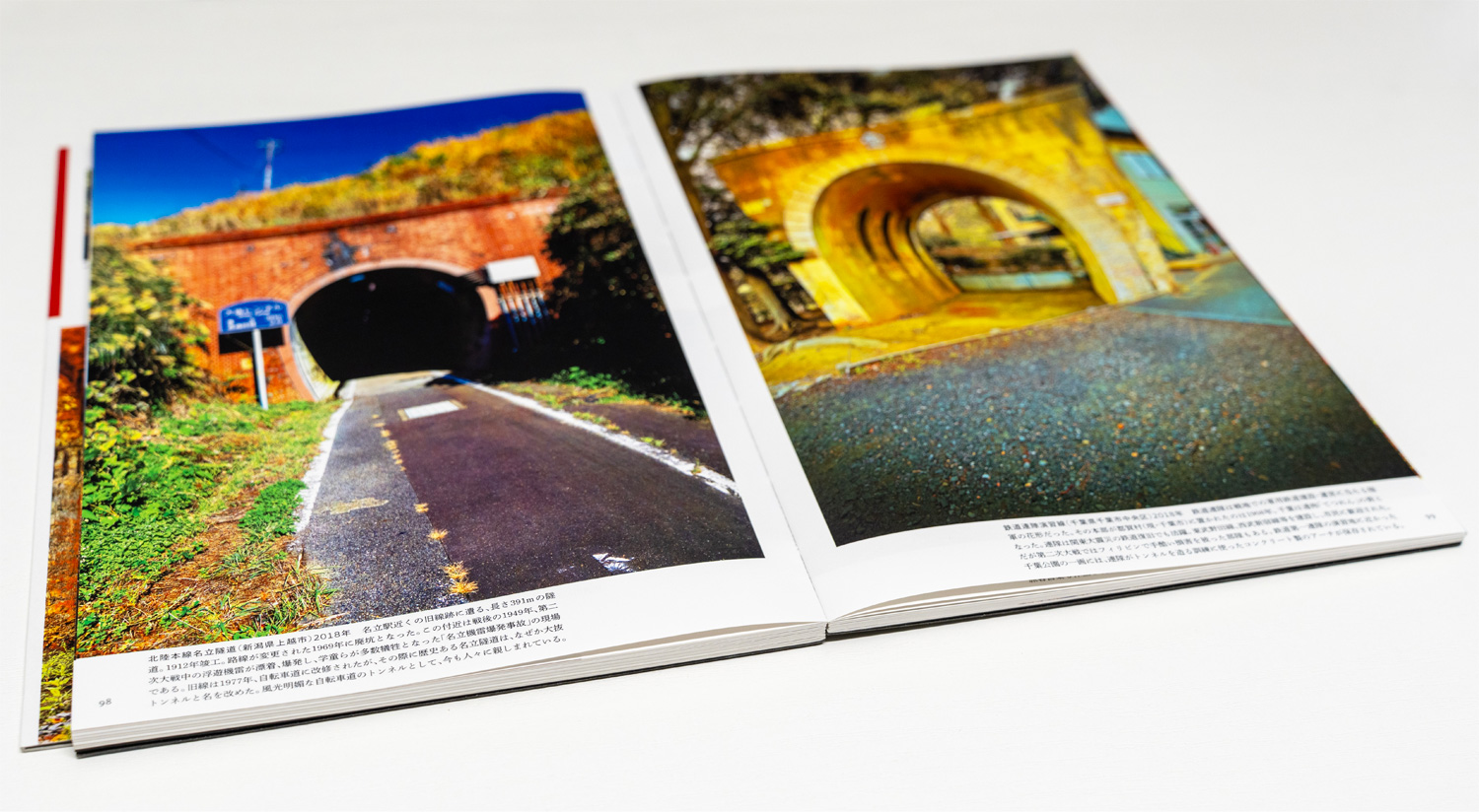

完璧にノドまで見開きになり、ページがしならないコデックス装

完璧にノドまで見開きになり、ページがしならないコデックス装

――『廃線だけ 平成・令和の棄景』は、作品の鑑賞を支える印刷の美しさ、コデックス装でノドまで見開ける製本からの鑑賞体験なども絶賛されています。小社既刊の丸田さんの『廃道 棄てられし道』『東京幻風景』ともども、ブックデザインの祖父江慎さんのご指導の下、プリンティングディレクターの吉崎典一さんによる印刷ですが、過去には印刷にものすごく苦労されていたとうかがっています。

デビューしたころ、編集者や印刷所の人たちは「全体でトーンが揃っていないと統一感がとれない」と思い込んでいる人ばかりでした。「このページは優しく」「このページは硬く」というような注文を聞いてもらえないこともありました。でも、作品は一点一点異なりますから、それらを統一したトーンにするというのはあり得ない話です。

――80~90年代は、個性が大事と言いつつ、その実、同調圧力が強い時代でした。「統一感」を求められるというのは、時代、世相を象徴しているかのようです。

写真雑誌に作品を掲載する際も、徹底的に印刷に注文しました。そのせいか、写真雑誌の会合ではカメラマンたちから「自分たちは印刷の仕上がりが悪くてもがまんしているのに、なぜあなただけいい印刷を実現しているんだ」と吊し上げられることもありました。

理解しがたい話ですが、「自分ががまんしているんだからお前もがまんしろ」という同調圧力です。自分の作品を意図通り印刷しようとするのはおかしいことでしょうか。そういう妬みや悪く言われたことは一度や二度ではありません。実際、こうした同調圧力に、どれだけの作家が潰され、消えていったのでしょうか。

――写真作品は、写真家がOKを出したプリントこそが世に出していいものですよね。印刷による写真集は、芸術の複製であり、原版の写真表現を忠実に、作者が意図した通りに複製しなければなりません。その意味を理解していない出版人は多いです。

文芸作品で「トーンが暗いから全体を明るく書き直そう」と印刷所が言うことは絶対にありません。作家が書いた文字を印刷所が勝手に直すこともありません。なのに、なぜか印刷所のプリンティングディレクターには、作品をいじりたがる人がいて、悩まされました。わざと黒くつぶしてあるところをうっすら出したり、明るく飛ばしてあるところをなんとか出したり。それは作者の意図とは真逆なのに、「統一感が…」とか「いまはこういうのが流行りだ」などと言うのです。それは翻案権の侵害ですが、そう言うと「翻案権、ですか…」などと冷笑されるほどでした。

――本は、「作者が」編集者と創るものです。「印刷所が」作者と創るものではありません。

著名な写真家と仕事をしたプリンティングディレクターは、自分が偉いと勘違いしてしまうようで、編集者がそれを「権威」だと思って、そちらの味方になってしまうこともありました。そうなったら、作者は孤立します。デビュー作『棄景』がうまくいったのは、編集者だった町山智浩さん、デザイナーの中山銀士さんがともに若くてもご自身の見識を持ち、作者の話を聞き、ちゃんと印刷所に作者の意図を伝えてくれたからです。

その頃は、印刷所で「自分がOK出すまでは何度でもやり直させる」という職人気質のトップがいました。映画『ルパン三世 カリオストロの城』には、本物以上に精巧な偽札職人が登場します。出来の悪いお札があって、それが偽物かと思ったら、それこそ本物のお札。それに匹敵する凄腕の職人がいましたが、やがて、印刷所も編集者も、そうしたこだわりの印刷を実現してくれる人に価値を置かなくなると、居場所がなくなってしまいます。理解してくれる編集者も減っていき、印刷については絶望的な状況となりました。

しかし、2010~2011年に『廃道 棄てられし道』の刊行を準備する頃から少しずつ空気が変わり、今回の『廃線だけ 平成・令和の棄景』では、しっかりと、吉崎プリンティングディレクターが一点一点の作品に向き合い、意図通りの製版をしてくださいました。

入稿時の綿密な打ち合わせ。左から吉崎さん、丸田さん、祖父江さん

――印刷の技術者というのは、本当にすごいと思います。『廃線だけ 平成・令和の棄景』のチェック中に、「印刷でここまで立体的に見えるのか!」と驚いたことは何度もあります。

続刊『廃線だけ 昭和の棄景』では、数多の未発表作品に混じって、デビュー作『棄景』に収録した作品も改めて現代の技術で意図通り再現して収録しています。アナログ製版の時代の『棄景』であきらめたことが、実現しています。その違いもお楽しみいただけると思います。

<第一回はコチラ

著者プロフィール

丸田祥三(まるた・しょうぞう)

写真家。1964年東京都新宿区生まれ。父は将棋棋士九段・日本将棋連盟元会長の丸田祐三。幼い頃より写真を撮り続け、1980年代初頭より作品発表を始める。「棄景」「廃景」といった廃墟用語の作者であり、その作品は今日の〝廃墟写真〟の源流と賞される。東映株式会社テレビ事業部勤務を経て専業の写真家となり、1994年、廃墟写真集『棄景』で、日本写真協会新人賞を受賞。著書は『鉄道廃墟』『廃車幻想』『廃道─棄てられし道』『東京幻風景』他。