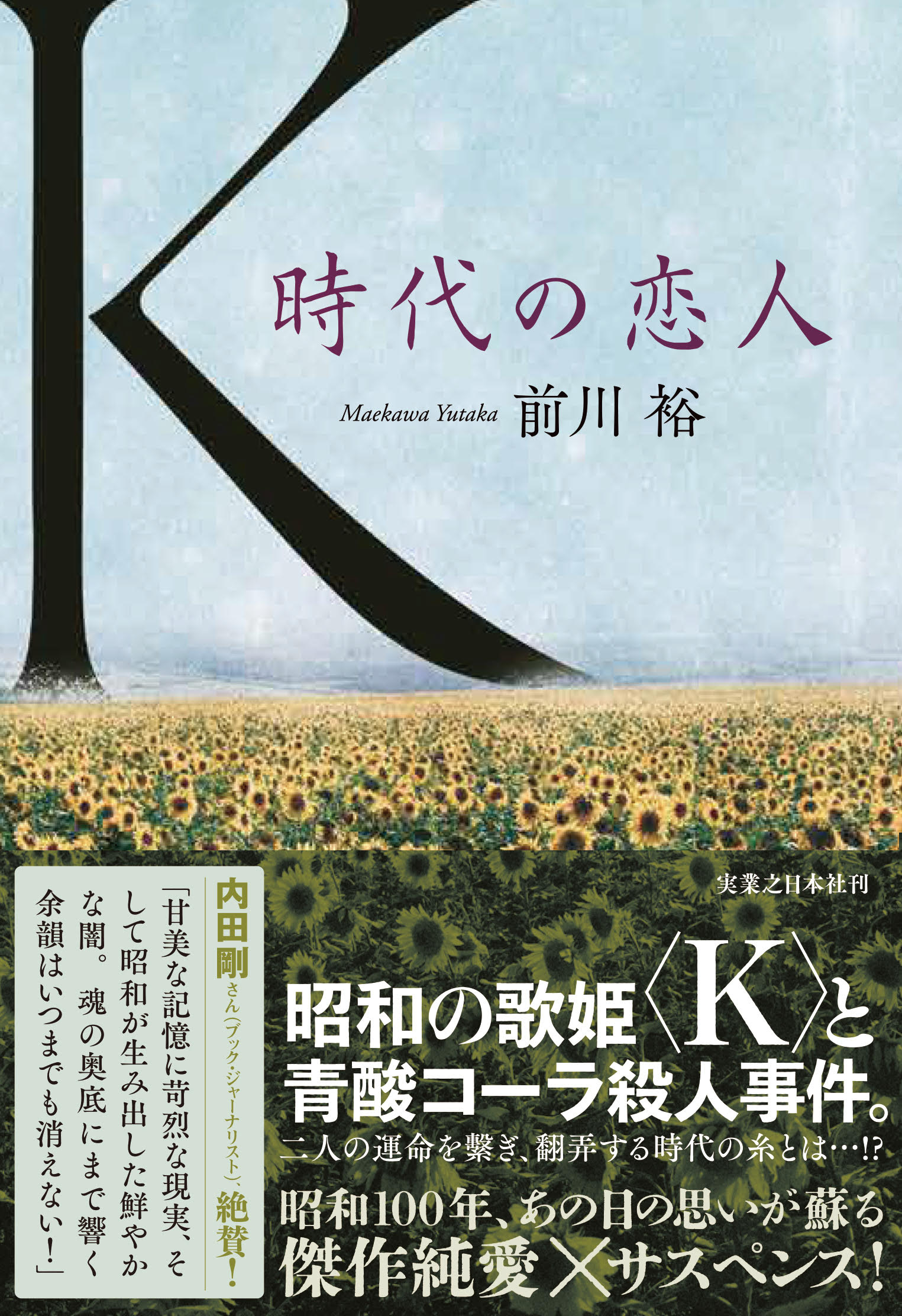

2025年7月刊『K 時代の恋人』刊行記念エッセイ純愛小説と私、そして藤圭子さん 前川 裕

自作解説

2025.07.17

私は若い頃から小説家になりたいとは思っていたが、特にミステリー作家になりたいと思っていたわけではない。だが、

たまたま

『クリーピー』という作品で日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞し、これも

たまたま

、その作品が黒沢清(くろさわ・きよし)監督によって映画化され話題になった。そして、私はいつの間にか得体の知れない気味の悪い作品を書くサイコ・ミステリー作家というレッテルを貼られるようになっていた。

各出版社から小説を依頼されるときも、だいたいの方向性は同じで、私がこれまでとはまったく傾向の違う作品、例えば純愛小説を書きたいと言っても、「その話は、この次にゆっくり伺いましょう」と言われ、「この次」は永遠に訪れることがなかったのだ。

私は中学の頃から、文学作品を読みあさり、自分でも小説めいたものを書く文学少年だった。だが、柔道部に入っていて、当時住んでいた浜松市で開かれた柔道大会の個人戦で優勝したこともあり、そんなことがカムフラージュになっていたのか、文学少年としての私の姿は周囲の人間にはあまり知られていなかった。

その頃の読書傾向を今になって思い返してみると、意外なことに堀辰雄(ほり・たつお)の『風立ちぬ』や伊藤左千夫(いとう・さちお)の『野菊の墓』のような純愛小説を好んで読んでいた気がするのだ。特に、悲しい結末の純愛を描いた『野菊の墓』は大好きで、この原作に基づく映画『野菊の如き君なりき』という古い映画を、私は今でもHuluなどで何度も視聴する。

残酷。薄気味悪い。後味が悪い。倫理観に欠ける。こんな評言を受けやすい私の作品を多少とも知っている読者なら、私のこういう文学的嗜好性を意外に思う向きもあるかも知れない。しかし、私自身は、私の作品の底流には確実に倫理観があり、そこから生ずる純粋な感動を密かに感じ取ってくれる読者は必ずいるはずだと信じている。

いくつかの私の小説が韓国語に翻訳されていることもあり、私は韓国の大学で自作について、講演したことがあった。そのとき、ソウル大学の若手教授が流ちょうな日本語で、『死屍累々(ししるいるい)の夜』についてした質問を、私は今でも鮮明に覚えている。「何故、この物語の中で、こんなに多くの人々が殺されなければならないのでしょうか?」確かに『死屍累々の夜』は私の作品の中でも飛び抜けて残虐性が高く、その倫理観の欠如を問題にする読者の声も少なくない。私はこのときほど、講演における使用言語が日本語であることを有り難く思ったことはなかった。

私はかつてスタンフォード大学で、客員教授としてModern Japanese Literatureという科目を教えていた関係で、アメリカとイギリスで二度、日本文学について英語で講演したことがある。そのソウル大学の若手教授の質問に、私が母語ではない英語で答えなければならなかったとしたら、さぞかし苦戦を強いられたことだろう。しかし、そのときは、日本語のネイティブ・スピーカーである優位性を最大限生かして、ほぼ韓国人の研究者と学生で埋まる教室で、その作品に登場する哥(うた)という十五歳の少女に私が託した倫理観についてとうとうと語り続けたのである。

今回の作品は、『死屍累々の夜』や『号泣』、あるいは近作の『嗤う被告人』のように、その感動が極端にデフォルメされた形で現れるものではなく、私としては感動がストレートに現れる、真性の純愛小説だと考えている。もちろん、私はこの作品の主人公のように作詞家ではなく、芸能界に身を置いたこともない。

だが、青春時代の私自身の姿がかなり色濃く反映されていることを否定するつもりはない。また、Kというアルファベッドの大文字で表記される女性歌手が藤圭子(ふじ・けいこ)さんを想起させるのは、誰の目にも明らかだろう。

彼女は私が大学に入学した前後にデビューし、その研ぎ澄まされた整った容姿と、陰鬱にも響く、独特なハスキーな声で、学生運動に揺れる昭和四十年代を席捲していた。「圭子の夢は夜ひらく」の、退廃的で投げやりな歌詞は、切っ先の鋭い手斧のように、私の心に重く深く突き刺さり、「夢」(希望)は虚無的な絶望との対比においてしか語ることができない時代であることを物語っているように思われた。

『K 時代の恋人』というタイトルを付けられたこの作品が、昭和という時代を象徴する類い希な輝きを持った藤圭子さんに対するオマージュであることは確かである。だが、本筋との関わりで登場するKという人物が、どこまで実在した女性歌手の真実の姿を反映させているかについては、私としては微笑みながら、沈黙を貫くしかない。

真実とは伝記的事実に即しているとは限らず、その事象が喚起するイメージの問題であり、そのイメージが圧倒的であれば、そのこと自体がまさに真実という言葉にふさわしいと言えるのかも知れない。Kという外延から発せられた光によって照らされた男女の純愛物語が、毒気に満ちた昭和という闇の中でどんな場所にたどり着いたのか。読者には時代を遡った目撃者になってもらいたい。そんな気持ちで、私はこの作品を書いたのである。

各出版社から小説を依頼されるときも、だいたいの方向性は同じで、私がこれまでとはまったく傾向の違う作品、例えば純愛小説を書きたいと言っても、「その話は、この次にゆっくり伺いましょう」と言われ、「この次」は永遠に訪れることがなかったのだ。

私は中学の頃から、文学作品を読みあさり、自分でも小説めいたものを書く文学少年だった。だが、柔道部に入っていて、当時住んでいた浜松市で開かれた柔道大会の個人戦で優勝したこともあり、そんなことがカムフラージュになっていたのか、文学少年としての私の姿は周囲の人間にはあまり知られていなかった。

その頃の読書傾向を今になって思い返してみると、意外なことに堀辰雄(ほり・たつお)の『風立ちぬ』や伊藤左千夫(いとう・さちお)の『野菊の墓』のような純愛小説を好んで読んでいた気がするのだ。特に、悲しい結末の純愛を描いた『野菊の墓』は大好きで、この原作に基づく映画『野菊の如き君なりき』という古い映画を、私は今でもHuluなどで何度も視聴する。

残酷。薄気味悪い。後味が悪い。倫理観に欠ける。こんな評言を受けやすい私の作品を多少とも知っている読者なら、私のこういう文学的嗜好性を意外に思う向きもあるかも知れない。しかし、私自身は、私の作品の底流には確実に倫理観があり、そこから生ずる純粋な感動を密かに感じ取ってくれる読者は必ずいるはずだと信じている。

いくつかの私の小説が韓国語に翻訳されていることもあり、私は韓国の大学で自作について、講演したことがあった。そのとき、ソウル大学の若手教授が流ちょうな日本語で、『死屍累々(ししるいるい)の夜』についてした質問を、私は今でも鮮明に覚えている。「何故、この物語の中で、こんなに多くの人々が殺されなければならないのでしょうか?」確かに『死屍累々の夜』は私の作品の中でも飛び抜けて残虐性が高く、その倫理観の欠如を問題にする読者の声も少なくない。私はこのときほど、講演における使用言語が日本語であることを有り難く思ったことはなかった。

私はかつてスタンフォード大学で、客員教授としてModern Japanese Literatureという科目を教えていた関係で、アメリカとイギリスで二度、日本文学について英語で講演したことがある。そのソウル大学の若手教授の質問に、私が母語ではない英語で答えなければならなかったとしたら、さぞかし苦戦を強いられたことだろう。しかし、そのときは、日本語のネイティブ・スピーカーである優位性を最大限生かして、ほぼ韓国人の研究者と学生で埋まる教室で、その作品に登場する哥(うた)という十五歳の少女に私が託した倫理観についてとうとうと語り続けたのである。

今回の作品は、『死屍累々の夜』や『号泣』、あるいは近作の『嗤う被告人』のように、その感動が極端にデフォルメされた形で現れるものではなく、私としては感動がストレートに現れる、真性の純愛小説だと考えている。もちろん、私はこの作品の主人公のように作詞家ではなく、芸能界に身を置いたこともない。

だが、青春時代の私自身の姿がかなり色濃く反映されていることを否定するつもりはない。また、Kというアルファベッドの大文字で表記される女性歌手が藤圭子(ふじ・けいこ)さんを想起させるのは、誰の目にも明らかだろう。

彼女は私が大学に入学した前後にデビューし、その研ぎ澄まされた整った容姿と、陰鬱にも響く、独特なハスキーな声で、学生運動に揺れる昭和四十年代を席捲していた。「圭子の夢は夜ひらく」の、退廃的で投げやりな歌詞は、切っ先の鋭い手斧のように、私の心に重く深く突き刺さり、「夢」(希望)は虚無的な絶望との対比においてしか語ることができない時代であることを物語っているように思われた。

『K 時代の恋人』というタイトルを付けられたこの作品が、昭和という時代を象徴する類い希な輝きを持った藤圭子さんに対するオマージュであることは確かである。だが、本筋との関わりで登場するKという人物が、どこまで実在した女性歌手の真実の姿を反映させているかについては、私としては微笑みながら、沈黙を貫くしかない。

真実とは伝記的事実に即しているとは限らず、その事象が喚起するイメージの問題であり、そのイメージが圧倒的であれば、そのこと自体がまさに真実という言葉にふさわしいと言えるのかも知れない。Kという外延から発せられた光によって照らされた男女の純愛物語が、毒気に満ちた昭和という闇の中でどんな場所にたどり着いたのか。読者には時代を遡った目撃者になってもらいたい。そんな気持ちで、私はこの作品を書いたのである。

まえかわ・ゆたか

1951年東京都生まれ。一橋大学法学部卒。東京大学大学院人文科学研究科修了。専門は比較文学、アメリカ文学。法政大学国際文化学部教授を長年務め、現在は名誉教授。2012年『クリーピー』で第15回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞し、作家として本格デビュー。『クリーピー』シリーズのほか、『ハーシュ』『文豪芥川教授の殺人講座』『号泣』『感情麻痺学院』『ギニー・ファウル』『完黙の女』『逸脱刑事』『嗤う被告人』など著書多数。

1951年東京都生まれ。一橋大学法学部卒。東京大学大学院人文科学研究科修了。専門は比較文学、アメリカ文学。法政大学国際文化学部教授を長年務め、現在は名誉教授。2012年『クリーピー』で第15回日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞し、作家として本格デビュー。『クリーピー』シリーズのほか、『ハーシュ』『文豪芥川教授の殺人講座』『号泣』『感情麻痺学院』『ギニー・ファウル』『完黙の女』『逸脱刑事』『嗤う被告人』など著書多数。