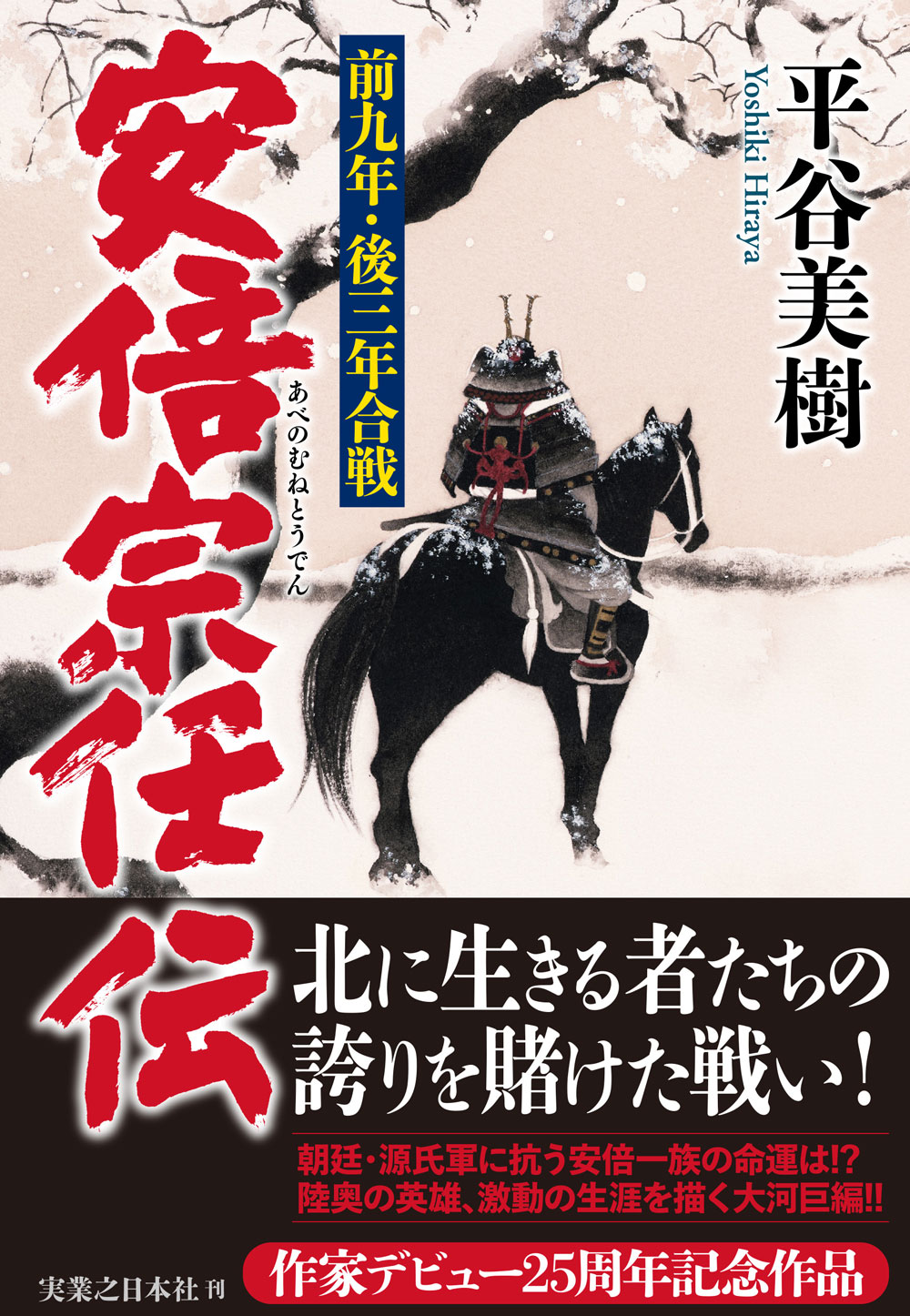

2025年7月刊『安倍宗任伝 前九年・後三年合戦』刊行記念エッセイ安倍宗任伝顚末 平谷美樹

自作解説

2025.07.17

四半世紀前、わたしはSF作家としてデビューした。それからほどなくして、歴史・時代小説も手がけるようになったのだが、時代小説はともかく、歴史小説にはあまり興味がなかった。

テレビドラマや映画で時代劇が盛んに作られていた時代にテレビっ子だったわたしには、身近にいつも江戸時代があった。いつかは江戸時代を舞台にした小説を書きたいと思っていた。

だが、大河ドラマはほとんど熱心に見ることがなかったので、戦国武将やら平安貴族やらには興味がなかったのだった。

だから、作家になってからも〈平泉藤原氏〉が四代で滅びたとか、その前に〈安倍氏〉の時代があったとか、その前に東北に住んでいた蝦夷のこととか、薄ぼんやりとした知識しかなかった。

わたしを歴史の世界に引っ張り込んだのは、二十五年来の友人である高橋政彦氏である。

当時、フリーの編集者として活躍していた高橋氏は、岩手の古代史に関わる内容の連載コラムの仕事をわたしに持ち込んだ。

岩手の古代史には無知であったから、調べなければならない。すると、面白いネタが次々に見つかった。

さらに、以前から源義経の北行伝説を調べていた氏はそっちへもわたしを引っ張った。

義経北行伝説とは――。

鎌倉幕府の歴史書、〈吾妻鏡〉によれば源頼朝に疎まれ、平泉藤原氏の元に逃げ込んでいた源義経が、藤原泰衡に攻められ、自刃した。しかし、義経は実は生きていて、北へ逃れたという伝説が、東北から北海道にかけて点々と残っているのである。

義経北行伝説を調べるには、平泉藤原氏の興亡を知らなければならないし、鎌倉幕府との関係も調べなければならない。

そういうことで、平安末期から鎌倉初期の東北の歴史を知るようになった。

調べる過程で、こちらも面白いネタが幾つも見つかった。それを核にストーリーを作るため、さらに調べた。

そして、平泉藤原氏に関わる作品群が生まれて行ったのだった。

わたしの歴史・時代小説の書き方はたいていそのようなもので、ピンポイントで時代や人物を調べていくことから始まる。

だから、知識の幅は狭く、執筆が終わればその知識も忘れてしまうので、講演を頼まれると慌てることになる。

講演では開口一番、

「小説家は嘘八百を書いて飯を食っています。正しい歴史をお知りになりたい方は、あとから博物館にお出かけ下さい」

と予防線を張るのである。

閑話休題――。

平泉藤原氏を調べていると、気になってくるのは、彼らの前に一帯を支配していた安倍氏である。だが、色々と執筆しなければならないものがあったから、棚上げにしていた。

そんな時、地元金ヶ崎の鳥海柵(とのみのさく)が国指定の史跡になって、遺跡の保存活用委員に選ばれた。

鳥海柵は安倍氏の砦の一つで、安倍宗任が治めていた。

委員のほとんどが大学の先生だったり郷土史研究に携わる方だったりする中で、物書きのわたしに何ができるか?

そう考えて思いついたのが、地元の新聞に宗任を主人公とした小説を連載することだった。残念なことに鳥海柵については、地元民であってもよく知らないという現状だった。

地元の新聞に書けば、鳥海柵が金ヶ崎にあることを周知できる。

新聞を読む人がみな、連載小説を読むわけではないが、掲載されている間、鳥海柵跡を訪れる人が少しは増えたらしいから、いくらか役に立ったようだ。

〈安倍宗任伝 前九年・後三年合戦〉はそういう経緯で書かれたものである。

安倍氏が滅びる前九年合戦を書いている間に、後三年合戦を調べた。滅亡した安倍に代わってその領地を治めた出羽の清原を、藤原清衡が倒した戦である。清衡は安倍の血を引いていた。前九年合戦の折りに、母と共に命を救われ、敵であった清原氏に養子として入っていたのであった。

ちなみに、岩手県盛岡市には師走の風物詩として、〈盛岡文士劇〉という催し物がある。

地元の作家やアナウンサー、著名人たちが素人芝居を披露するのである。

昨年の出し物は、〈中尊寺金色堂九百年 平泉への道 藤原清衡物語〉であった。平泉藤原氏初代、清衡の生涯を描いた作品であったが、わたしは敵役の清原武貞を演じた。

後三年合戦には複雑な経緯があるのでここでは語らない。しかし、物語の主人公である安倍宗任は前九年合戦で捕らえられ、四国へ送られた。その後謀叛の動きがあるということで、さらに大宰府へ送られ、かの地で生涯を終えた。

ならば、前九年合戦の後は終章でその様子と、後三年合戦の顚末をさらっと書いて筆を置こう。そういう予定だった。

しかしである。

九州には大宰府の宗任は密かに抜け出して後三年合戦に加わり、清衡を助けたという伝説が残っていることが分かった。それはまったく知らないことだったし、そういうことなら物語が俄然面白くなる。

これは書かなければならない――。ということで、作品は思いの外長くなってしまった。

ものの本によれば、宗任の娘は平泉藤原氏二代基衡に嫁いでいる。

〈安倍宗任伝 前九年・後三年合戦〉のラストに出てくる娘である。

とすれば――。

基衡も書きたい。

作家生活二十五年間、こういうワクワクがずっと続いている。

テレビドラマや映画で時代劇が盛んに作られていた時代にテレビっ子だったわたしには、身近にいつも江戸時代があった。いつかは江戸時代を舞台にした小説を書きたいと思っていた。

だが、大河ドラマはほとんど熱心に見ることがなかったので、戦国武将やら平安貴族やらには興味がなかったのだった。

だから、作家になってからも〈平泉藤原氏〉が四代で滅びたとか、その前に〈安倍氏〉の時代があったとか、その前に東北に住んでいた蝦夷のこととか、薄ぼんやりとした知識しかなかった。

わたしを歴史の世界に引っ張り込んだのは、二十五年来の友人である高橋政彦氏である。

当時、フリーの編集者として活躍していた高橋氏は、岩手の古代史に関わる内容の連載コラムの仕事をわたしに持ち込んだ。

岩手の古代史には無知であったから、調べなければならない。すると、面白いネタが次々に見つかった。

さらに、以前から源義経の北行伝説を調べていた氏はそっちへもわたしを引っ張った。

義経北行伝説とは――。

鎌倉幕府の歴史書、〈吾妻鏡〉によれば源頼朝に疎まれ、平泉藤原氏の元に逃げ込んでいた源義経が、藤原泰衡に攻められ、自刃した。しかし、義経は実は生きていて、北へ逃れたという伝説が、東北から北海道にかけて点々と残っているのである。

義経北行伝説を調べるには、平泉藤原氏の興亡を知らなければならないし、鎌倉幕府との関係も調べなければならない。

そういうことで、平安末期から鎌倉初期の東北の歴史を知るようになった。

調べる過程で、こちらも面白いネタが幾つも見つかった。それを核にストーリーを作るため、さらに調べた。

そして、平泉藤原氏に関わる作品群が生まれて行ったのだった。

わたしの歴史・時代小説の書き方はたいていそのようなもので、ピンポイントで時代や人物を調べていくことから始まる。

だから、知識の幅は狭く、執筆が終わればその知識も忘れてしまうので、講演を頼まれると慌てることになる。

講演では開口一番、

「小説家は嘘八百を書いて飯を食っています。正しい歴史をお知りになりたい方は、あとから博物館にお出かけ下さい」

と予防線を張るのである。

閑話休題――。

平泉藤原氏を調べていると、気になってくるのは、彼らの前に一帯を支配していた安倍氏である。だが、色々と執筆しなければならないものがあったから、棚上げにしていた。

そんな時、地元金ヶ崎の鳥海柵(とのみのさく)が国指定の史跡になって、遺跡の保存活用委員に選ばれた。

鳥海柵は安倍氏の砦の一つで、安倍宗任が治めていた。

委員のほとんどが大学の先生だったり郷土史研究に携わる方だったりする中で、物書きのわたしに何ができるか?

そう考えて思いついたのが、地元の新聞に宗任を主人公とした小説を連載することだった。残念なことに鳥海柵については、地元民であってもよく知らないという現状だった。

地元の新聞に書けば、鳥海柵が金ヶ崎にあることを周知できる。

新聞を読む人がみな、連載小説を読むわけではないが、掲載されている間、鳥海柵跡を訪れる人が少しは増えたらしいから、いくらか役に立ったようだ。

〈安倍宗任伝 前九年・後三年合戦〉はそういう経緯で書かれたものである。

安倍氏が滅びる前九年合戦を書いている間に、後三年合戦を調べた。滅亡した安倍に代わってその領地を治めた出羽の清原を、藤原清衡が倒した戦である。清衡は安倍の血を引いていた。前九年合戦の折りに、母と共に命を救われ、敵であった清原氏に養子として入っていたのであった。

ちなみに、岩手県盛岡市には師走の風物詩として、〈盛岡文士劇〉という催し物がある。

地元の作家やアナウンサー、著名人たちが素人芝居を披露するのである。

昨年の出し物は、〈中尊寺金色堂九百年 平泉への道 藤原清衡物語〉であった。平泉藤原氏初代、清衡の生涯を描いた作品であったが、わたしは敵役の清原武貞を演じた。

後三年合戦には複雑な経緯があるのでここでは語らない。しかし、物語の主人公である安倍宗任は前九年合戦で捕らえられ、四国へ送られた。その後謀叛の動きがあるということで、さらに大宰府へ送られ、かの地で生涯を終えた。

ならば、前九年合戦の後は終章でその様子と、後三年合戦の顚末をさらっと書いて筆を置こう。そういう予定だった。

しかしである。

九州には大宰府の宗任は密かに抜け出して後三年合戦に加わり、清衡を助けたという伝説が残っていることが分かった。それはまったく知らないことだったし、そういうことなら物語が俄然面白くなる。

これは書かなければならない――。ということで、作品は思いの外長くなってしまった。

ものの本によれば、宗任の娘は平泉藤原氏二代基衡に嫁いでいる。

〈安倍宗任伝 前九年・後三年合戦〉のラストに出てくる娘である。

とすれば――。

基衡も書きたい。

作家生活二十五年間、こういうワクワクがずっと続いている。

ひらや・よしき

1960年岩手県生まれ。大阪芸術大学卒。2000年『エンデュミオンエンデュミオン』でデビュー。同年『エリ・エリ』で第1回小松左京賞を受賞。14年「風の王国」シリーズで第3回歴史時代作家クラブ賞シリーズ賞を受賞。近著に「草紙屋薬楽堂ふしぎ始末」「よこやり清左衛門仕置帳」「貸し物屋お庸謎解き帖」シリーズ、『柳は萌ゆる』『でんでら国』『鍬ヶ崎心中』『義経暗殺』『大一揆』『国萌ゆる 小説原敬』『虎と十字架 南部藩虎騒動』など多数。