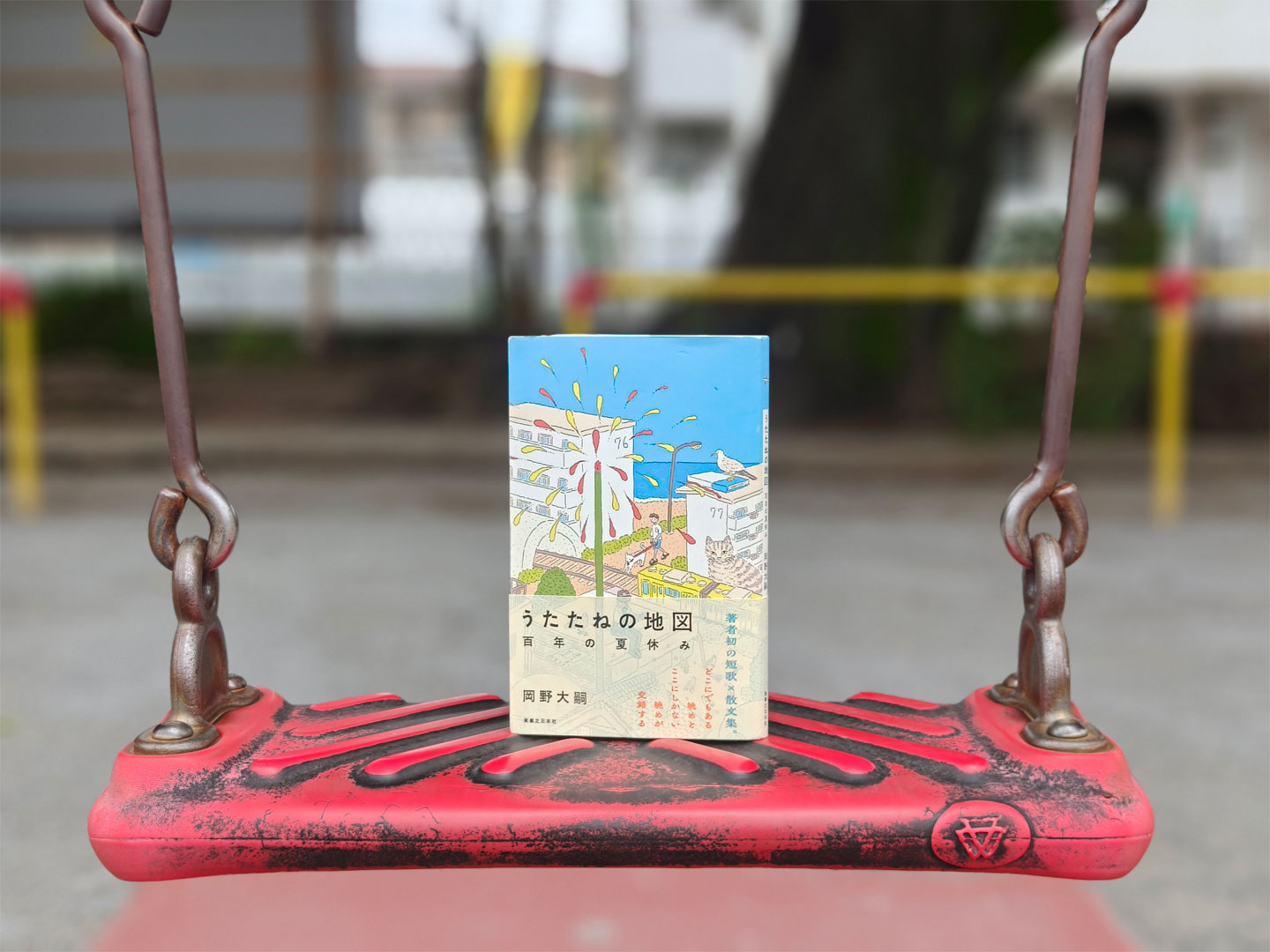

『うたたねの地図 百年の夏休み』刊行1周年記念岡野大嗣さん×担当編集 往復書簡 前編

インタビュー・対談

2025.07.18

2024年8月、歌人・岡野大嗣さんによる初の短歌×散文集『うたたねの地図 百年の夏休み』を刊行しました。

この本はさまざまな場所をテーマに夏の心象風景をまとめ、ひとつの街を作り上げています。歌人のまなざしからどのようなシーンが歌のたねとなり、短歌が生まれていくのか、その過程を紐解く一冊でもあります。

刊行1周年を記念して、岡野さんと担当編集(齋藤)が往復書簡を交わしました。(前編)

編集 早いもので、『うたたねの地図 百年の夏休み』を刊行して1年が経とうとしています。ここで、『うたたねの地図』が出来上がるまでの道のりを岡野さんと振り返りたいと思います。

はじまりは、わたしが「SUUMOタウン」のwebで岡野さんの「【大阪府豊中市】ここがどこかへなっていく街」を読んだことがきっかけです。このエッセイを読んで、短歌とともに心の追体験ができる一冊を岡野さんと一緒に作りたいと思うようになりました。このエッセイはどんなことを意識して書かれたのでしょうか?

【大阪府豊中市】ここがどこかへなっていく街/岡野大嗣

https://suumo.jp/town/entry/toyonaka-okano/

岡野 SUUMOタウンから依頼をいただいたとき、最初は、ゆかりのある街や住んでいる街の魅力を書いて、その街に住んでみたいと思う人が増えるような文章をイメージしていました。地元のお店や施設の情報を書いた方がいいのかな、とも思ったんですが、実際に住んでいて僕が惹かれるポイントって、暮らしの利便性みたいなことよりも、散歩や車で移動しながら眺めて飽きない景色とか、ある場所に立ったときになぜか感じる過去や未来とのつながりだったりするんですよね。

実は、ちょうどSUUMOタウンの依頼をいただく前に、大阪で自分の好きな場所を、住所を伏せて光景だけを描写する、という練習をしていました。その文章が自分でも気に入っていて。匿名性が高いから、どこの場所なのかはわからないんだけど、その場所にしかない光景をちゃんと書いている。知らない人が読んでも、なんだか懐かしいとか、見たことがあるような気がする、と思ってもらえる可能性があるなって感じていました。

SUUMOタウンの文章もそういうふうに書きたいなと思ったんです。結果的には、どんなお店があるかとか、どんな街に遊びに行きやすいかとか、いわゆるスペック的な情報やグルメ、娯楽、文化的な情報はほとんど出てこない文章になりました。だから、もしかしたらターゲット層の読者には物足りなかったかもしれないんですけど、僕としては、確かにこの街でしか感じられない光景を書いたつもりです。

編集 「眺めて飽きない景色」めちゃくちゃわかります。わたし自身、いま住んでいる街は景色や場所が心地いいから住んでいるので。

企画が動き出した当初は「街」や「夏」などのテーマは設定していなくて、生活に軸をおいたテーマをたたき台として挙げていました。でも、岡野さんとお話ししていた当時(2021年)、コロナ禍真っただなかで。なくなってしまった場所や足が遠のいてしまった場所など「場所」への想いを馳せることが多くなったという話をきっかけに、「さまざまな場所」との出合い直しをテーマにしたエッセイを試しに書いてみようと。

岡野 コロナ禍で外に出られない期間は、短歌を書くことが、かつてあった懐かしい場所や、いまはあるけど将来どうなるかわからない場所に想いを馳せる行為になっていた気がします。もともとそういう傾向はあったんですが、コロナ禍で書いたものは、以前よりさらに普遍性を追求している感じがします。

SUUMOタウンでも、普遍性を意識しながら特定の街を書いていくことができたので、「さまざまな場所」と出会い直すテーマでも同じように書けるだろうなと感じていました。

編集 「さまざまな場所」については、ふたりで思いついた場所や忘れたくない場所をリストアップしていきました。「架空の街」や「季節」について岡野さんはどう構成を膨らませていきましたか?

岡野 ジョルジュ・ペレックの『さまざまな空間』という本が好きで、何度も読み返しているんですよ。疲れて文字が入ってこない日でも、ただページをめくるだけで慰めになるような本で、ベッドに横たわって天井を眺めたり、気晴らしに近所を歩くような感覚で読めるんです。ペレックの静かなまなざしは、寝室や通りの片隅の、記憶にそっと結びついた生の気配を見つけ出す。何かを強く主張するのではなく、そこにあるものたちを愛おしむように。忘れていた場所の記憶に、そっと手を伸ばすような読書体験ができるんです。

今回、『うたたねの地図』の架空の街の夏を舞台に、ペレックのような視線、光景を見る誰かのまなざしと、誰かの気配を受け止める光景のまなざしが交錯するものを書きたいと思って構成やテーマ出しを進めていました。

編集 冒頭の一首「夏という季節がかつてありまして終わりをさびしがるものでした」は、本書の舞台となる季節を「夏」に決めた一首でもあります。

岡野さん自身、夏はそんなに得意ではないとおっしゃっていますが、「夏」を選んだ理由ってありますか?

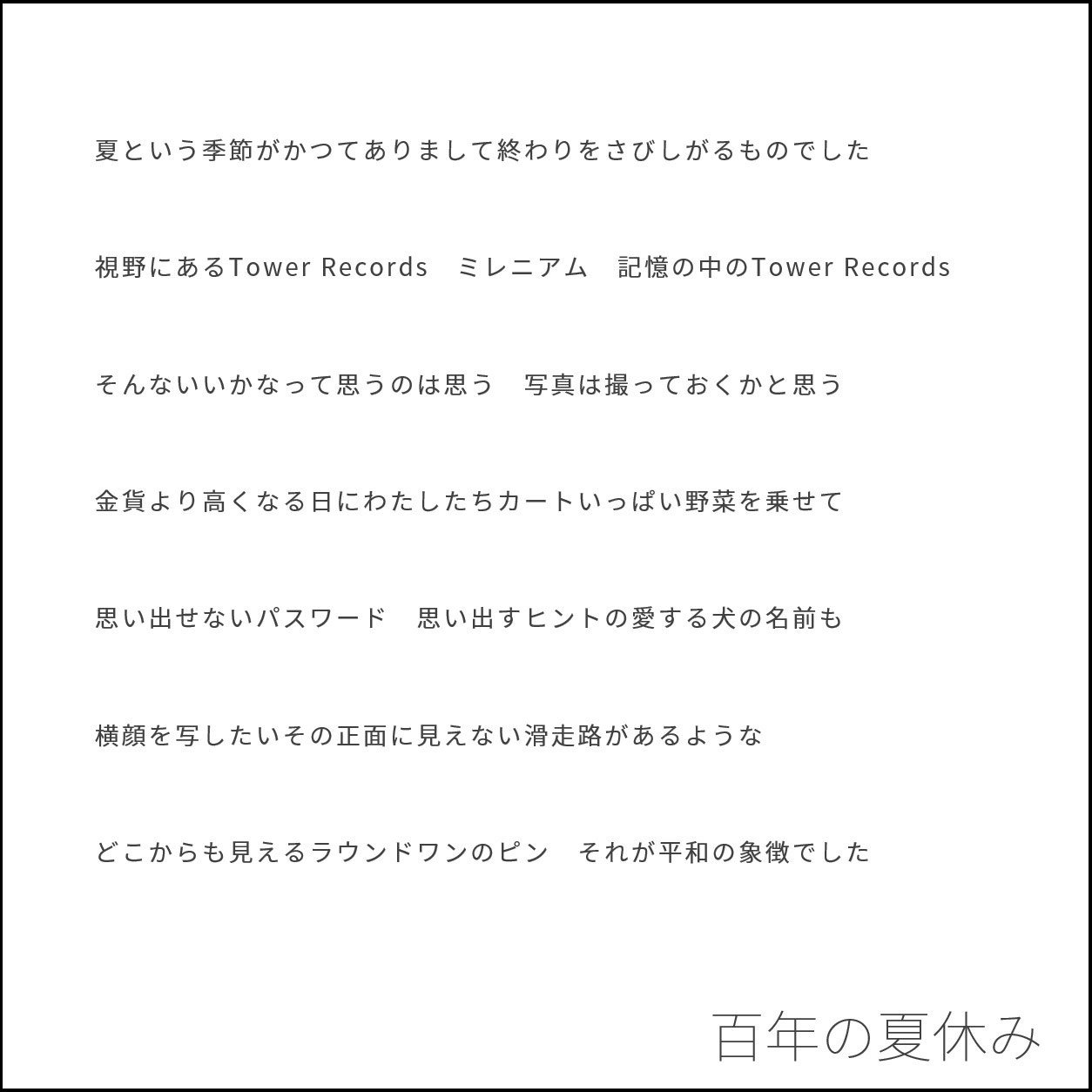

岡野 もともと冒頭の一首は、僕の個人メルマガ「たやすみなさい通信」に書き下ろした七首連作『百年の夏休み』の一首目でした。発表した当初から、いつか五十首くらいに膨らませたいと考えていて、X(旧Twitter)でもそのことを呟いていました(https://x.com/kanatsumu/status/1550123064675172353 )。

連作『百年の夏休み』

この七首の連作から『うたたねの地図』に載せなかった歌や、一部改編して掲載した歌もありますが、いま振り返ってみると、この七首が『うたたねの地図』全体の骨格になっていたなと感じています。連作を発表した直後に、ある読者の方が「文明が滅んだ気配がしてとても好きだ」と感想をくださっていて。滅んだかどうかはさておき、たしかに静謐な気配が漂う連作だったと思います。夏というと生命力にあふれたエネルギッシュなイメージが一般的かもしれませんが、僕自身が好きなのは、こういう静かな夏なんですよね。

編集 そしてエッセイの方向性も、岡野さんと一緒に探りました。最終的に、岡野さん個人にフォーカスを当てたエッセイパターンと、短歌の「匿名性」を活かした断片的な記憶に残るシーンにフォーカスを当てた散文パターンの2案のサンプル原稿に絞られて。 「匿名性」を活かした散文は、読んでいると五感が研ぎ澄まされて、いい意味で“ぞわっ”とした感覚が生まれたんです。あの感動は3年経ったいまでも鮮明に覚えています。

いただいたサンプル原稿のテーマは「ライブハウス」でした。私も岡野さんも、音楽が好きでコロナを経てライブハウスへの足が遠のいてしまっていたことやこの音楽が最近よかったなどふたりで話していたので、サンプル原稿を読んだ瞬間に「いま、わたしライブハウスにいた……?」と思うほど臨場感があり、鮮明に記憶が蘇ったことに衝撃を受けました。

このエッセイを書いていく過程、初めて散文を書いてみて、いかがでしたか?

岡野 エッセイを書くにせよ、散文詩的に書くにせよ、自分の短歌の特徴を生かして、短歌を押し広げるように書いていくのがいいと思っていました。僕の短歌は、かつて見た光景を郷愁や個人の属性をまとわせずにいまによみがえらせることが特色で、読者の方からは「立ち会ったことのない光景なのに自分の記憶みたいに感じる」という感想をいただくことが多かったんです。

齋藤さんとお話をするなかで、個人的な属性に頼らないエッセイを書きたいと思い始めて、短歌を押し広げたような文章ならいけるかもと考えました。そのなかで、当時一番行きたかったけど行けなかった場所「ライブハウス」を最初に選びました。具体的なライブハウスやアーティストの名前は出さず、音楽好きの幽霊がライブハウスで楽しむ人たちを名残惜しそうに眺めているようなイメージで書きました。臨場感や没入感がある文章になったのは、自分自身が「まさにそこに立ちたい」と強く感じていたからだと思います。

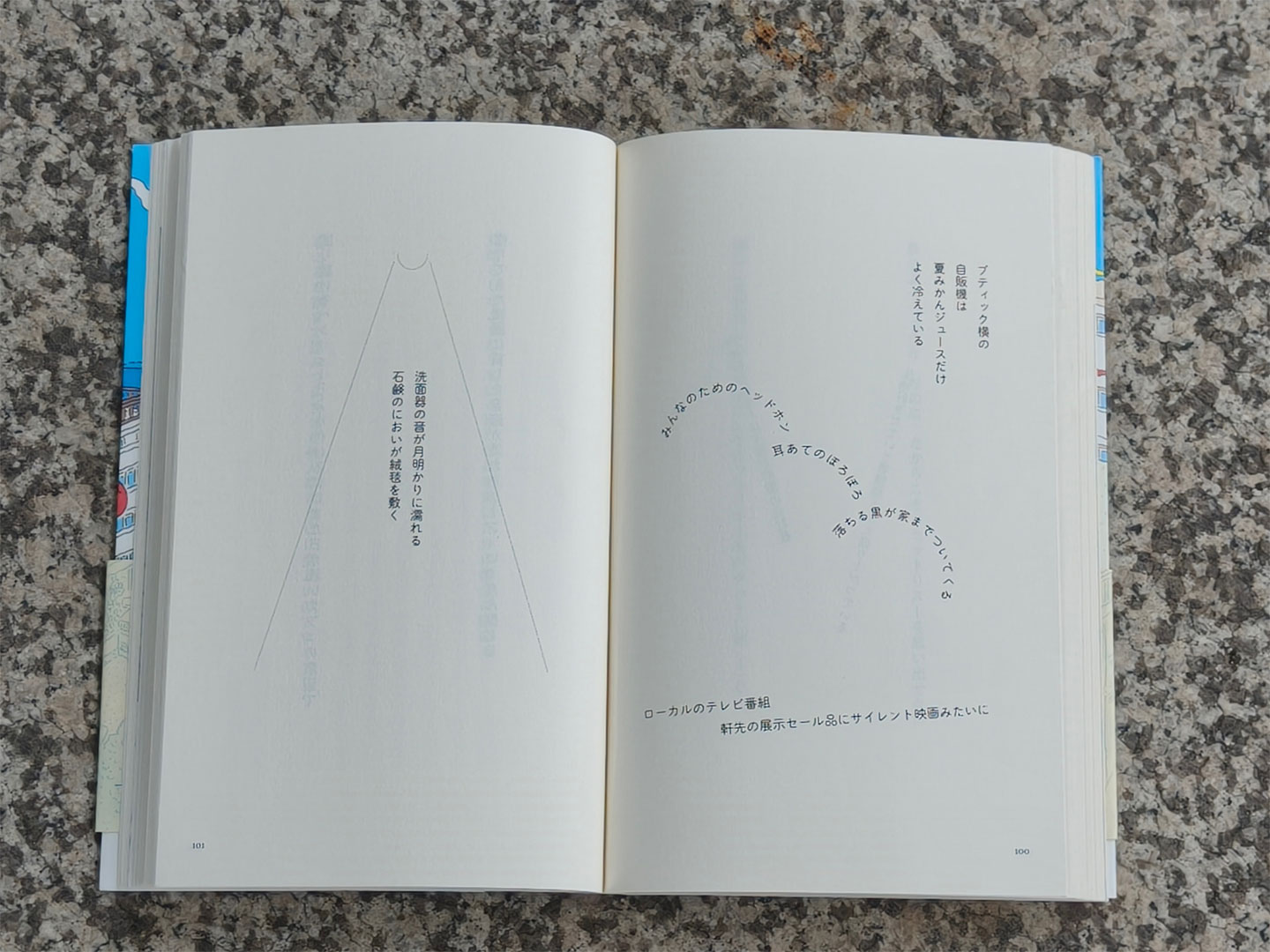

編集 本書は「たね」のページもかなり特徴的なものに仕上がりました。これは短歌が出来上がるまでの過程として、シーンと短歌の間に少しずつ忍ばせていけたらたねがふくらみ短歌が出来上がっていく様子が見えてきて面白いんじゃないかと話し合っていました。

岡野さんから、短歌のたねについて「ちょっとでも心が動いた瞬間のことを断片のまま書き留めてます。その断片(たね)を、下手にテーマを作って文章化させたりせずに、短歌になるように膨らませていく感じです。たねは植物のたねというよりパンのたねの方が近いかも?(原文ママ)」と教えてもらい、メモ書きのような自由なデザインで断片を綴っている感じを出したいなと考えていました。

岡野 「短歌のたね」というと、「ネタ」のように思われがちですが、ネタは読者にどう伝わるかを考えて準備するものですよね。たねというのは植えて水をかけるまでどう育つかわからない。価値があるかどうかもわからないけれど、育ちそうな気配を感じたらとにかく書き留める、という感覚ですね。

編集 散文を書きながらたねを膨らませて短歌が生まれる―――その工程は公に実践されて難しいと感じたところはありましたか?

岡野 プロセス自体は、普段自分が短歌を書くときとそれほど違わないもので、特に難しさは感じませんでした。ただ、いつもはもっと無意識のうちにやっていることを今回は可視化する必要があって、そこが新鮮でしたね。普段なら、頭のなかでぼんやりと思いを巡らせながらやっている作業を、あえて書き出して自分でも見えるようにする。鏡を見ながら運動するような感覚でした。

そうやって、いつもより少し丁寧に、自分の内側を精緻に見つめることが求められたことで、結果的に普段とは少し違う短歌が生まれた気がしています。なんというか、いい意味で「よそゆきの顔」をした歌、という感じでしょうか。自分のなかでも、ちょっと新しい感覚を得ることができた創作体験でした。

編集 新刊『あなたに犬がそばにいた夏』(ナナロク社)の制作期間が重なっていることも、岡野さんのなかでいい影響があったんじゃないかなと感じました。

岡野 そうですね。まず両方とも「夏」が舞台という点で通じるところがありましたし、短歌の書き方にも共通する部分が多かったと思います。たとえば、自分の記憶のなかでもう忘れていたような引き出しまで開いて、すみずみまで眺めながら言葉を探していくような感覚です。そのときも、なるべく郷愁に引っ張られすぎないように気をつけながら、あくまで、いま目の前にある光景を、何かを伝えようとするのではなく、自分が感じたままの形で短歌に留めていくような姿勢で書いていました。

違いがあるとすれば、『あなたに犬がそばにいた夏』は共著者である写真家の佐内正史さんと実際に夏の街を歩くところから始まったので、スケール感としてはもっと等身大で、生々しい実感がありました。それに対して『うたたねの地図 百年の夏休み』は、自分のなかにある、正確に覚えていることとおぼろげな記憶が入り混じった夏の断片をもとにして、ひとつの架空の街をジオラマのように精密に組み上げていった感じがあるんです。その街のなかを歩いている。

制作の終盤に、鉄道模型の展示施設で巨大なジオラマの街を見たとき、「あ、これだ」と思った瞬間がありました。それって、見方によっては標本のような存在ですけど、じっと眺めていると不思議といろんな記憶が喚起されて、まるで自分がそこにいたかのような錯覚すら覚える。『うたたねの地図』も、そんなふうに読んでもらえたら嬉しいです。

編集 こうして、うた(短歌)+たね、既視感を起こすような記憶をさまよう夢としての「うたたね」、テーマとなる場所としての「地図」という言葉を組み合わせて、岡野さんが出してくださった『うたたねの地図』というタイトル―――本当にいいタイトルだなあと見返すたびしみじみ感じています。

岡野 このタイトル、僕が体調を崩して寝込んでいるときに思いついたんですよね。気持ちもちょっとふさぎ込んでいる時期で。部屋にいてベッドで寝転びながら、本を読んだり音楽を聴いたりする気も起きない。そういうときでも、さっき話したペレックの本なら読めたりもするんですが、あの時期はその気力もなくて。でも、頭のなかでいろいろ、元気になったら行きたい場所を思い描くことはできた。行きたい場所、というほどでもないかも。なんか、頭に浮かんできた場所を次から次に移動していく感じ。「うたたねの地図」というタイトルはそこから出てきました。

「百年の夏休み」という副題は、夏休みが百年ある、というニュアンスではなく、いつか、私たちが知っている感じの「夏」はもうすっかりなくなったような未来に、過去に横たわる、かつてあった夏のことを思い出すとしたら、みたいなイメージから出てきたものです。ある年の夏休みだけが、どこかで分岐して、平行世界として百年存在し続けている。その夏が広がる架空の街。そんなふうにイメージを広げていきました。だから、冒頭の一首「夏という季節がかつてありまして終わりをさびしがるものでした」は、制作の初期からずっと、冒頭に置くしかない一首だなと思っていました。

後編はこちら⇒岡野大嗣さん×担当編集 往復書簡 後編