馬渕俊介『道をつくる』プロローグ&第1章 特別公開東大入学式の祝辞だけでは語りきれなかったこと プロローグ

作品紹介

2025.07.28

「たった一度の人生を、どう生きるか」――東京大学入学式の祝辞が、多くの人の心を震わせた。

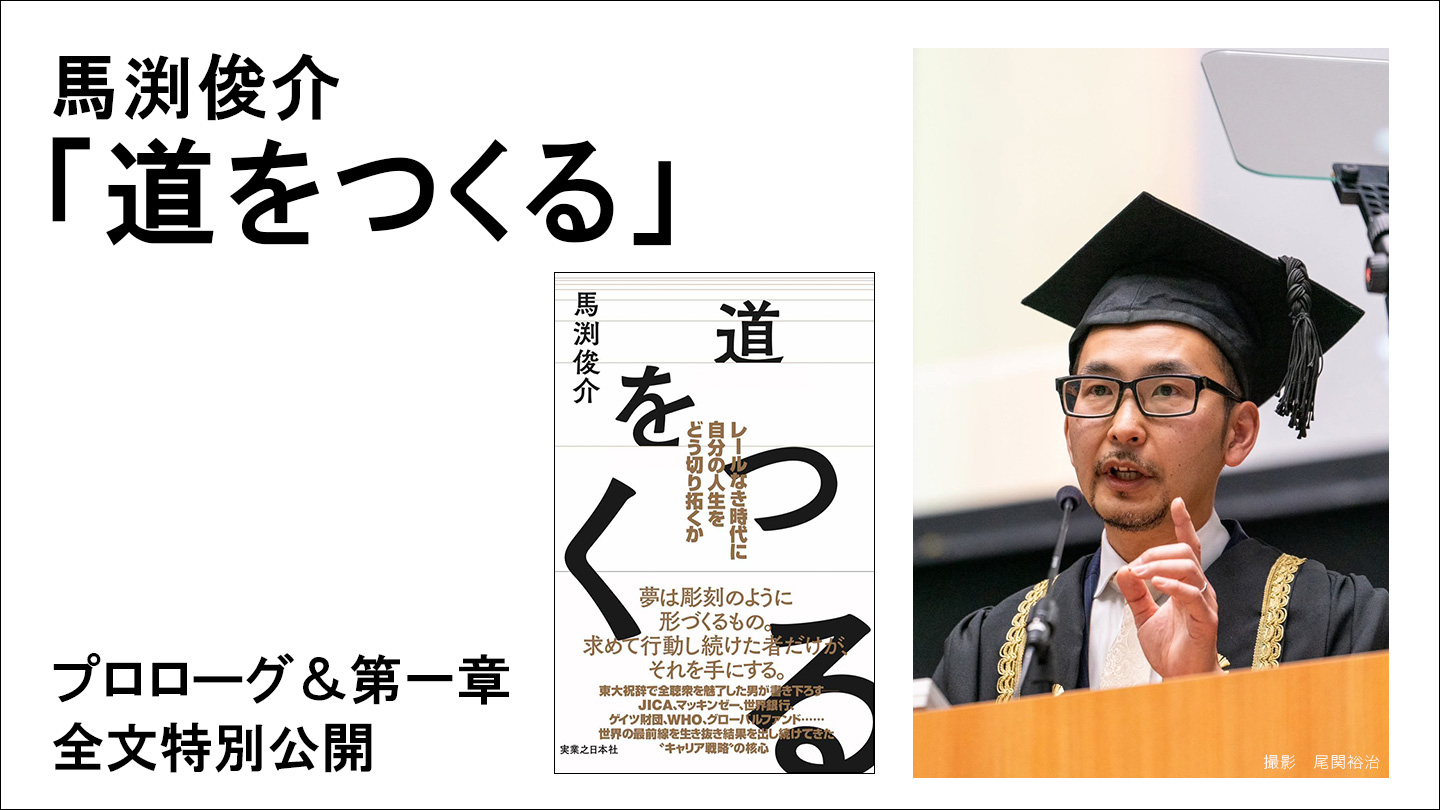

2023年4月、日本武道館に立ったのは、一人の無名の国際機関職員だった。JICA、マッキンゼー、世界銀行、ゲイツ財団、そして現在はグローバルファンドで世界の感染症と闘う馬渕俊介氏。彼が東大新入生に語りかけた祝辞は、やがて10代から40代以降のビジネスパーソンまで、多くの人の人生に深く刺さるメッセージとなった。

「夢は、探し続けて行動し続ける人にしか見つけることはできない」

「環境は『わらしべ長者』のように力をつけて、経験を組み合わせながら得ていくもの」

「時間がすごく限られているなかで考えるべきリスクは、行動を起こさずに現状に留まることのリスク」

――そんな言葉の背景には、失敗と葛藤に満ちた30年の道のりがあった。

祝辞の裏にある“物語”を語り尽くすべく、生い立ちからキャリアの選択、世界との格闘の日々を綴った渾身の一冊『道をつくる』。そのプロローグと第1章を、特別に実日オンラインにて連続公開します。

2023年4月12日、日本武道館。

東京大学の入学式で、私は新入生に向けて祝辞を読んだ。

日本の最高学府の晴れやか、かつ厳かなイベントで、約3000人の新入生を見下ろす日本武道館のステージに立ち、彼ら、彼女らに向けて祝辞を述べるというのは、今までやったことのない、とんでもない大役だった。すべての大手メディアも集まって報道するという。

これまで祝辞を届けてきたのは、元国連難民高等弁務官の緒方貞子さんや国際連合事務次長を務められた明石康さんを含む、そうそうたるメンバー。対して私は、自分の業界の外に出れば全く無名の、キャリア途上の40代半ばの人間。

「この人、だれ?」

「せっかく東大に入ったのに、もっと有名な人の話が聞けないの?」

そんな厳しい目で見られることは、目に見えていた。

その中でこの大役を引き受けたのは、祝辞を通じて新入生に伝えたいことがあったからだ。

話したいことは山ほどあったが、15分という限られた時間の中で、これから自分の人生を歩む新入生に知っていて欲しいことを、彼女、彼らの心に響く形で伝えるのは至難の業だった。何十日にもわたって考え、入学式当日に語った祝辞が次の文章である。

私自身も東大の卒業生ですので、入学時の受験戦争からの解放感、新しい学生生活を始めるわくわく感は、今もよく覚えています。長い受験勉強が終わって、ついに自由。たくさん遊んで、恋人をつくって、ガンガン楽しんでいいと思います。

同時に、大学の4年間は「自分で創り、自分で切り拓く、自分の人生」のスタート地点です。そして、これからのみなさんの人生のなかで、一番自由に、自分の器を広げ、自分の夢を探して突き進める時期でもあります。

私は東大卒業後、発展途上国を日本の立場から支援する国際協力機構JICA、民間の経営コンサルティング会社のマッキンゼーの日本オフィスと南アフリカオフィス、世界銀行、それからビル・ゲイツがマイクロソフトを辞めて、途上国の保健医療の問題を解決するためにつくったゲイツ財団で、世界の貧困や感染症に立ち向かう仕事をやってきました。

最近では、世界保健機関(WHO)の独立パネルに参加し、新型コロナのような感染症の壊滅的な大流行を二度と起こさないための国際システムの改革を提案しました。去年の3月からは、世界の感染症対策をリードするグローバルファンドという国際機関で、途上国の保健医療システムを強化して、感染症のパンデミックを起こさないように備える部局の長をやっています。

今日は、みなさんに祝辞をお伝えできるということで、はるばるスイスからやってきました。この機会に、私がみなさんより少し人生を先に生きてきて、とても大事だと感じていること、大学に入るときに知っておきたかったと思うことを、二つのお話を通して共有します。ひとつは「夢」について。もうひとつは「経験」についてです。

まずは、夢について。

私は、東大に一浪して入りました。学力が特別あったわけでもありません。特に最初は英語が全然ダメで、英会話の授業では、体育会の友人と二人で、一番後ろの席で下を向いて、先生に当てられないようにやり過ごしていました。

ただ、東大に入るときにはっきり決めていたのは、大学の4年間で、人生を賭けて取り組むことを決めたい、ということでした。何も考えずに野球だけをしていた中学、高校時代の生活への反省もあったと思います。

興味が湧いた授業をすべて試してみるなかで、文化人類学の授業でパプアニューギニアの先住民のギサロという儀礼を見たんですね。そこで、すさまじい衝撃を受けました。めちゃくちゃ格好いいと。こんなに我々とまったく違う世界観の社会に住む人々がいるのかと。そういう異文化に飛び込んでそこから学ぶ文化人類学者になりたいと思うようになりました。それからすべての学校の休みを使って、途上国を一人で旅しまくりました。グアテマラの山奥の少数民族の村にアポなしで行って、ホームステイさせてもらいながらフィールドワークもやったりしました。

でもそこで見たのは、子どもが病気になっても医者も薬もない状況、毎日の重労働と日焼け、栄養不足でおばあさんのような顔をしている若いお母さん、地域に根深く残る差別から仕事の機会がなくて、くすぶっている同年代の若者など、美しい洗練された文化の裏にある、多くの理不尽でした。

自分は、学者としてそこから学ぶだけで終わりたくない。人々が自分たちの文化に誇りを持ちながら理不尽と闘い、日本なら簡単に治せる、あるいはかかることもない病気に命や可能性を奪われずに人生を生きられる、そのサポートをしたいと思うようになりました。大学時代に抱いたこの夢は、その後のキャリアのなかで徐々に形になって、今も続いています。

夢についてみなさんにお伝えしたいことは二つです。ひとつは、夢に関わる、心震える仕事をして欲しいということ。

修行のためにあえて途上国の支援とは関係のない仕事をしたときに実感したのですが、自分の夢に関わる本当に好きなことをやらないと、それを徹底的に突き詰めることはできません。また、好きなことをやっていないと、幸せの尺度が「自分が他人にどう評価されているか」になってしまう。それではうまくいかないときに持ちません。他人の評価を気にする他人の人生ではなくて、自分がやりたいことに突き進む、自分の人生を生きてください。

もうひとつお伝えしたいのは、夢は、探し続けて行動し続ける人にしか見つけることはできないということです。

夢が見つけられないというのは、ほとんどすべての人が社会人になっても抱え続ける悩みですが、夢は待っていれば突然降ってくるものではないと思います。探し続けて、行動してみて、そのなかで少しずつ「彫刻」のように形づくっていくものだと思います。

周りに流されず、自分の興味のまま探し続けてください。そしてそれが一番自由にできるのは、今からの4年間です。

二つ目のお話は、経験についてです。

貧困や感染症、気候変動のような世界の問題に立ち向かう仕事は、問題がいつも無茶苦茶に複雑なので「自分のやっていることが、本当に問題の解決に役立っているのか」という疑問と常に向き合うことになります。そのなかで私が「世界は変えられるんだ」と希望を持てたのは、西アフリカのエボラ出血熱緊急対策の仕事でした。

エボラ出血熱という病気はご存じかもしれませんが、2014年にギニア、リベリア、シエラレオネの西アフリカの3ヵ国で大流行し、先進国にも飛び火して、世界を震撼させました。私は37歳のときに、世界銀行で、この大流行を止めるための緊急対策チームのリーダーを任されました。

エボラの恐ろしいところは、感染者の約半分が死に至るということです。それは、自分や家族が感染すると、高い確率で、家族の誰か、あるいは全員が死ぬということです。私が対策チームをつくった2014年8月の時点で、感染者数、死者数は指数関数的に跳ね上がっていました。あとでリベリアのエレン・ジョンソン・サーリーフ大統領が「私たちは全員死ぬと思った」と話されたほどの、危機的な状況でした。

緊急対策に当たって二つの難題に直面しました。ひとつは時間です。

感染症対策はスピードが命ですが、感染が爆発した3ヵ国にはお金がなくて、大きな海外援助も遅れていました。世界銀行の資金が頼みの綱だったのですが、通常のプロセスでは200億円近い大きな資金を効果的な形で届けるには、1年半かかります。

そんなに待てるはずがない。

そこで、経営コンサルティング会社、マッキンゼーで身につけたオペレーション改革のノウハウを総動員し「プロセスを無くす」「減らす」「後回しにする」「数倍の速さで回す」、そして「今何で遅れているかをすべて目で見えるように」して、45日ですべてを完了させました。

もうひとつのより大きな難題は、死者の埋葬による感染の拡大でした。

エボラは人が亡くなったときに感染力が一番高く、お葬式で死者に触れてお別れをするのがその地域の非常に大切な儀式だったので、それを通じて感染が爆発しました。この問題への医学的に効果的な対策は、死者に消毒液を掛けて、ビニールバッグに入れて、そのまま火葬することなのですが、このやり方は現地の人たちの大切な価値観に反するものなので、まったく受け入れられませんでした。その結果、死者の報告をしない、死体を隠すということが広がって、感染がさらに拡大しました。

この医学的な解と社会的な解との折り合いをつけるために、文化人類学者と現地の宗教リーダー、コミュニティリーダー、それから感染症対策の専門家と共同で、これなら感染のリスクを無くしたうえで、人々が尊厳ある死を迎えられるという「安全な尊厳ある埋葬」というやり方を開発しました。それを宗教リーダー、コミュニティリーダーから、この方法でよいのだ、この方法で我々の尊厳と安全を守るのだというメッセージを発信してもらいました。

これが普及したことによって埋葬による感染が防がれ、爆発していた感染が一気に落ちて行きました。2年後に、3ヵ国すべてでエボラ感染を無くすことができ、死者も最悪のシナリオでは70万人を超えていつ終わるかわからないという予想だったのを、1万人強にとどめることができました。

この話でお伝えしたかったことは、皆さんはこれからいろいろな学問や仕事で身につけた力、経験を組み合わせて、そのすべてで問題解決に挑むということです。

私のエボラ対策の例では、文化人類学の考え方、感染症対策の専門性、民間の経営コンサルティングのスピード感と問題解決力の三つを組合わせで持っていたことが、大きな助けになりました。民間と公共の壁や、医療と文化、社会の壁などを「越境」した経験を持って、問題解決をまとめる力は、問題がどんどん複雑になるこれからの世界では、本当に重要になります。

ひとつの分野で世界のナンバーワンになることはとても難しい。しかし、いくつかの重要な分野の経験やスキルを、自分だけのユニークな組合せとして持っていれば、それらを掛け算して問題解決に使えるのは自分だけという「オンリーワン」にはなることができます。

そこでとても大切なことは、「環境が人をつくる」ということです。

人間は弱くも強くもあって、自分のいる環境をたった一人で突き抜けて大きく成長していくことはとても難しいですが、逆に凄い人たちのなかで、あるいは修羅場に身を置いて難しい挑戦を続けていると、それが普通にできるようになって、その次のさらに大きな機会に手が届くようになります。

環境は「わらしべ長者」のように力をつけて、「経験を組み合わせ」ながら得ていくものです。私の場合はそうやって徐々にできることを増やしていって、今に至っています。

最後に、人生のリスクについてお話しします。

私はずいぶん前のセミナーで、大手商社に内定している大学生から「馬渕さんは、どうしてそんなにリスクをとれるんですか」という質問をされました。ここで言うリスクってなんでしょうか。

Dropboxというウェブサービスの創業者が、MITの卒業式のスピーチで、こんなことを言っていました。

「人生は日にちに換算すると、3万日しかない」

私はすでに、1万7千日を使っています。みなさんは、だいたいすでに7千日近く使っています。そして次の1万日は、ものすごく速く過ぎていきます。

時間がすごく限られているなかで考えるべきリスクは、何かに失敗するリスクとか、レールを外れてしまうとか、そういうリスクではないと思います。難しい挑戦に踏み込まないことで成長できず、なりたい自分になれないリスク、やりたいことがあるのに、やれないまま人生を終えてしまうリスク、世界に対してしたい貢献ができないリスク、そして行動を起こさずに現状に留まることのリスクだと思います。

これからみなさんが生きる世界は、これまでと比べて圧倒的に不確実で不安定で、危険が多く、逆にとてつもない可能性にも満ちた世界です。

人類がこの先も長く生きられるかどうかは、次の数世代にかかっているとも言われています。人類が未来に希望を持って生きていくためには、世界の最高の頭脳が、気候変動や世界の不平等、感染症との闘いなど、世界の最大の問題に立ち向かっていかなければいけません。日本の最高の頭脳であるみなさんにも、世界の、そして日本の最大の問題に立ち向かっていって欲しいと思います。

パナソニックを創業した経営の神様、松下幸之助の「道」という、私の座右の詩があるのですが、そこで彼はこんなことを言っています。一部を引用します。

自分には自分に与えられた道がある。

どんな道かは知らないが、他の人には歩めない。

自分だけしか歩めない、二度と歩めぬかけがえのないこの道。

他人の道に心をうばわれ、思案にくれて立ちすくんでいても、道はすこしもひらけない。

道をひらくためには、まず歩まねばならぬ。

心を定め、懸命に歩まねばならぬ。

それがたとえ遠い道のように思えても、休まず歩む姿からは必ず新たな道がひらけてくる。深い喜びも生まれてくる。

――『道をひらく』(松下幸之助著/PHP研究所 1968年刊)

みなさんの東大での4年間が、みなさんだけのかけがえのない道を、悩みながら心を定めて懸命に歩む、その一番最初の充実した時間になることを心からお祈りしています。

あらためまして、おめでとうございます。どうもありがとうございました。

祝辞の内容は、正味5000字の「サマリー」のようなものだ。これから社会に飛び出し、さまざまな困難を乗り越えながらキャリアを築いていく学生に、さらに掘り下げて共有したい自分自身の経験や、そこから学んだことはたくさんあった。

また、祝辞に対する反響で驚いたのは、大学の新入生に向けて考えたメッセージが、20代から40代以降の人たちにまで響いていたことだった。より良いキャリア、人生を生きていきたいともがいているのは、学生だけではない。まさに今、社会の第一線で悩ましい現実に向き合う20代、30代、40代以降の人々の中で、キャリアという道に迷っている人たちはたくさんいる。

私は今でこそ、大きく変わりゆく世界の感染症との闘いの中で、最大規模の国際機関のかじ取りをできるような立場にいるが、中高生のときは、英語も全くできず、成績が飛び抜けていいわけでも全くない、ごく普通の学生だった。JICA、マッキンゼー、世界銀行、ゲイツ財団、グローバルファンドと経歴を並べると大層なものにも見えるが、大学入学から今までの30年近い道のりは平たんではなく、挑戦と苦難、挫折の連続だった。

私の仕事や経験自体は、読者のほとんどの方々にとっては全く関係のないものだろう。しかし私なりに考えて行動、挑戦し、さまざまな経験を通じて手にした考え方は、不安定で複雑なこれからの世界を生きる人々の参考になるのではないか。そう考えていると、祝辞をまとめるときに振り返った自らの経験と、そこから得た学びを整理し、1冊の本にしたいと思うようになった。

仕事柄、私はこれまで多くの論文を執筆してきた。それは主に国際機関に所属し、途上国支援や世界の感染症対策に携わっている人々に向けた専門的な内容を伝えるものだった。

しかし、この本は違う。

若く、無限の可能性を持つ高校生・大学生。社会人としてスタートを切ったものの、自らのキャリア構築について悩んでいるビジネスパーソン。10年、20年とキャリアを築いてきたが、これからの長い人生を模索している人たち。つまり、本書を手に取ってくださったみなさんの刺激に、そして参考になるように書いたつもりだ。

本書の冒頭で、次の問いをみなさんに投げかけたい。

「心のなかに、人生を通じて本気でやりたいことはありますか?」

「自分が本気でやりたいことを探す一歩、それを実現するための一歩を踏み出していますか?」

「たった一度きりの人生を、あなたはどう生きますか?」

祝辞でも述べたように、心の底から没頭し、本気になれる対象を見つけることが人生を豊かにする。しかし、本気でやりたいこと、情熱を捧ささげるものが見つからないという悩みは、多くの人が共有しているものだ。

また、本気でやりたいと思うことを見つけても、それが長い人生をかけて本当にやっていきたいものなのか、現実的に自分の仕事としてやっていけることなのかわからない、あるいはそれに向かってどのように挑戦を重ねていけばいいかわからないことも多い。あるいは挑戦すること自体に不安を感じて、踏み出せずに過ごしている人も多いだろう。

こうした悩みは、一度何かが決まれば完全に晴れるものではなく、多かれ少なかれ、誰もが一生付き合っていくものだ。ではそんな悩みを常に抱えながら、どうやって自分だけの道を切り拓いていけばいいのか。たった一度の人生を生きるみなさんに、そのヒントと、行動に踏み出すための何かしらの刺激と勇気をお届けしたい。そんな思いで、この本を書かせてもらった。

この本には、私のこれまでの仕事を通じた経験と学びを、すべて詰め込んだつもりだ。自分の成功も、失敗も、悩みも葛藤も、すべてオープンに書いている。その泥臭いストーリーからこそ、学びがあると思うからだ。この本が一人でも多くの人の心に響くことを、心から祈っている。

2025年5月

グローバルファンド 保健システム&パンデミック対策部長 馬渕俊介

第1章1回目はこちら>

2023年4月、日本武道館に立ったのは、一人の無名の国際機関職員だった。JICA、マッキンゼー、世界銀行、ゲイツ財団、そして現在はグローバルファンドで世界の感染症と闘う馬渕俊介氏。彼が東大新入生に語りかけた祝辞は、やがて10代から40代以降のビジネスパーソンまで、多くの人の人生に深く刺さるメッセージとなった。

「夢は、探し続けて行動し続ける人にしか見つけることはできない」

「環境は『わらしべ長者』のように力をつけて、経験を組み合わせながら得ていくもの」

「時間がすごく限られているなかで考えるべきリスクは、行動を起こさずに現状に留まることのリスク」

――そんな言葉の背景には、失敗と葛藤に満ちた30年の道のりがあった。

祝辞の裏にある“物語”を語り尽くすべく、生い立ちからキャリアの選択、世界との格闘の日々を綴った渾身の一冊『道をつくる』。そのプロローグと第1章を、特別に実日オンラインにて連続公開します。

プロローグ たった一度の人生を、あなたはどう生きるか

2023年4月12日、日本武道館。

東京大学の入学式で、私は新入生に向けて祝辞を読んだ。

日本の最高学府の晴れやか、かつ厳かなイベントで、約3000人の新入生を見下ろす日本武道館のステージに立ち、彼ら、彼女らに向けて祝辞を述べるというのは、今までやったことのない、とんでもない大役だった。すべての大手メディアも集まって報道するという。

これまで祝辞を届けてきたのは、元国連難民高等弁務官の緒方貞子さんや国際連合事務次長を務められた明石康さんを含む、そうそうたるメンバー。対して私は、自分の業界の外に出れば全く無名の、キャリア途上の40代半ばの人間。

「この人、だれ?」

「せっかく東大に入ったのに、もっと有名な人の話が聞けないの?」

そんな厳しい目で見られることは、目に見えていた。

その中でこの大役を引き受けたのは、祝辞を通じて新入生に伝えたいことがあったからだ。

話したいことは山ほどあったが、15分という限られた時間の中で、これから自分の人生を歩む新入生に知っていて欲しいことを、彼女、彼らの心に響く形で伝えるのは至難の業だった。何十日にもわたって考え、入学式当日に語った祝辞が次の文章である。

*

新入生のみなさん、そしてご家族、ご親族のみなさま、おめでとうございます。私自身も東大の卒業生ですので、入学時の受験戦争からの解放感、新しい学生生活を始めるわくわく感は、今もよく覚えています。長い受験勉強が終わって、ついに自由。たくさん遊んで、恋人をつくって、ガンガン楽しんでいいと思います。

同時に、大学の4年間は「自分で創り、自分で切り拓く、自分の人生」のスタート地点です。そして、これからのみなさんの人生のなかで、一番自由に、自分の器を広げ、自分の夢を探して突き進める時期でもあります。

私は東大卒業後、発展途上国を日本の立場から支援する国際協力機構JICA、民間の経営コンサルティング会社のマッキンゼーの日本オフィスと南アフリカオフィス、世界銀行、それからビル・ゲイツがマイクロソフトを辞めて、途上国の保健医療の問題を解決するためにつくったゲイツ財団で、世界の貧困や感染症に立ち向かう仕事をやってきました。

最近では、世界保健機関(WHO)の独立パネルに参加し、新型コロナのような感染症の壊滅的な大流行を二度と起こさないための国際システムの改革を提案しました。去年の3月からは、世界の感染症対策をリードするグローバルファンドという国際機関で、途上国の保健医療システムを強化して、感染症のパンデミックを起こさないように備える部局の長をやっています。

今日は、みなさんに祝辞をお伝えできるということで、はるばるスイスからやってきました。この機会に、私がみなさんより少し人生を先に生きてきて、とても大事だと感じていること、大学に入るときに知っておきたかったと思うことを、二つのお話を通して共有します。ひとつは「夢」について。もうひとつは「経験」についてです。

まずは、夢について。

私は、東大に一浪して入りました。学力が特別あったわけでもありません。特に最初は英語が全然ダメで、英会話の授業では、体育会の友人と二人で、一番後ろの席で下を向いて、先生に当てられないようにやり過ごしていました。

ただ、東大に入るときにはっきり決めていたのは、大学の4年間で、人生を賭けて取り組むことを決めたい、ということでした。何も考えずに野球だけをしていた中学、高校時代の生活への反省もあったと思います。

興味が湧いた授業をすべて試してみるなかで、文化人類学の授業でパプアニューギニアの先住民のギサロという儀礼を見たんですね。そこで、すさまじい衝撃を受けました。めちゃくちゃ格好いいと。こんなに我々とまったく違う世界観の社会に住む人々がいるのかと。そういう異文化に飛び込んでそこから学ぶ文化人類学者になりたいと思うようになりました。それからすべての学校の休みを使って、途上国を一人で旅しまくりました。グアテマラの山奥の少数民族の村にアポなしで行って、ホームステイさせてもらいながらフィールドワークもやったりしました。

でもそこで見たのは、子どもが病気になっても医者も薬もない状況、毎日の重労働と日焼け、栄養不足でおばあさんのような顔をしている若いお母さん、地域に根深く残る差別から仕事の機会がなくて、くすぶっている同年代の若者など、美しい洗練された文化の裏にある、多くの理不尽でした。

自分は、学者としてそこから学ぶだけで終わりたくない。人々が自分たちの文化に誇りを持ちながら理不尽と闘い、日本なら簡単に治せる、あるいはかかることもない病気に命や可能性を奪われずに人生を生きられる、そのサポートをしたいと思うようになりました。大学時代に抱いたこの夢は、その後のキャリアのなかで徐々に形になって、今も続いています。

夢についてみなさんにお伝えしたいことは二つです。ひとつは、夢に関わる、心震える仕事をして欲しいということ。

修行のためにあえて途上国の支援とは関係のない仕事をしたときに実感したのですが、自分の夢に関わる本当に好きなことをやらないと、それを徹底的に突き詰めることはできません。また、好きなことをやっていないと、幸せの尺度が「自分が他人にどう評価されているか」になってしまう。それではうまくいかないときに持ちません。他人の評価を気にする他人の人生ではなくて、自分がやりたいことに突き進む、自分の人生を生きてください。

もうひとつお伝えしたいのは、夢は、探し続けて行動し続ける人にしか見つけることはできないということです。

夢が見つけられないというのは、ほとんどすべての人が社会人になっても抱え続ける悩みですが、夢は待っていれば突然降ってくるものではないと思います。探し続けて、行動してみて、そのなかで少しずつ「彫刻」のように形づくっていくものだと思います。

周りに流されず、自分の興味のまま探し続けてください。そしてそれが一番自由にできるのは、今からの4年間です。

二つ目のお話は、経験についてです。

貧困や感染症、気候変動のような世界の問題に立ち向かう仕事は、問題がいつも無茶苦茶に複雑なので「自分のやっていることが、本当に問題の解決に役立っているのか」という疑問と常に向き合うことになります。そのなかで私が「世界は変えられるんだ」と希望を持てたのは、西アフリカのエボラ出血熱緊急対策の仕事でした。

エボラ出血熱という病気はご存じかもしれませんが、2014年にギニア、リベリア、シエラレオネの西アフリカの3ヵ国で大流行し、先進国にも飛び火して、世界を震撼させました。私は37歳のときに、世界銀行で、この大流行を止めるための緊急対策チームのリーダーを任されました。

エボラの恐ろしいところは、感染者の約半分が死に至るということです。それは、自分や家族が感染すると、高い確率で、家族の誰か、あるいは全員が死ぬということです。私が対策チームをつくった2014年8月の時点で、感染者数、死者数は指数関数的に跳ね上がっていました。あとでリベリアのエレン・ジョンソン・サーリーフ大統領が「私たちは全員死ぬと思った」と話されたほどの、危機的な状況でした。

緊急対策に当たって二つの難題に直面しました。ひとつは時間です。

感染症対策はスピードが命ですが、感染が爆発した3ヵ国にはお金がなくて、大きな海外援助も遅れていました。世界銀行の資金が頼みの綱だったのですが、通常のプロセスでは200億円近い大きな資金を効果的な形で届けるには、1年半かかります。

そんなに待てるはずがない。

そこで、経営コンサルティング会社、マッキンゼーで身につけたオペレーション改革のノウハウを総動員し「プロセスを無くす」「減らす」「後回しにする」「数倍の速さで回す」、そして「今何で遅れているかをすべて目で見えるように」して、45日ですべてを完了させました。

もうひとつのより大きな難題は、死者の埋葬による感染の拡大でした。

エボラは人が亡くなったときに感染力が一番高く、お葬式で死者に触れてお別れをするのがその地域の非常に大切な儀式だったので、それを通じて感染が爆発しました。この問題への医学的に効果的な対策は、死者に消毒液を掛けて、ビニールバッグに入れて、そのまま火葬することなのですが、このやり方は現地の人たちの大切な価値観に反するものなので、まったく受け入れられませんでした。その結果、死者の報告をしない、死体を隠すということが広がって、感染がさらに拡大しました。

この医学的な解と社会的な解との折り合いをつけるために、文化人類学者と現地の宗教リーダー、コミュニティリーダー、それから感染症対策の専門家と共同で、これなら感染のリスクを無くしたうえで、人々が尊厳ある死を迎えられるという「安全な尊厳ある埋葬」というやり方を開発しました。それを宗教リーダー、コミュニティリーダーから、この方法でよいのだ、この方法で我々の尊厳と安全を守るのだというメッセージを発信してもらいました。

これが普及したことによって埋葬による感染が防がれ、爆発していた感染が一気に落ちて行きました。2年後に、3ヵ国すべてでエボラ感染を無くすことができ、死者も最悪のシナリオでは70万人を超えていつ終わるかわからないという予想だったのを、1万人強にとどめることができました。

この話でお伝えしたかったことは、皆さんはこれからいろいろな学問や仕事で身につけた力、経験を組み合わせて、そのすべてで問題解決に挑むということです。

私のエボラ対策の例では、文化人類学の考え方、感染症対策の専門性、民間の経営コンサルティングのスピード感と問題解決力の三つを組合わせで持っていたことが、大きな助けになりました。民間と公共の壁や、医療と文化、社会の壁などを「越境」した経験を持って、問題解決をまとめる力は、問題がどんどん複雑になるこれからの世界では、本当に重要になります。

ひとつの分野で世界のナンバーワンになることはとても難しい。しかし、いくつかの重要な分野の経験やスキルを、自分だけのユニークな組合せとして持っていれば、それらを掛け算して問題解決に使えるのは自分だけという「オンリーワン」にはなることができます。

そこでとても大切なことは、「環境が人をつくる」ということです。

人間は弱くも強くもあって、自分のいる環境をたった一人で突き抜けて大きく成長していくことはとても難しいですが、逆に凄い人たちのなかで、あるいは修羅場に身を置いて難しい挑戦を続けていると、それが普通にできるようになって、その次のさらに大きな機会に手が届くようになります。

環境は「わらしべ長者」のように力をつけて、「経験を組み合わせ」ながら得ていくものです。私の場合はそうやって徐々にできることを増やしていって、今に至っています。

最後に、人生のリスクについてお話しします。

私はずいぶん前のセミナーで、大手商社に内定している大学生から「馬渕さんは、どうしてそんなにリスクをとれるんですか」という質問をされました。ここで言うリスクってなんでしょうか。

Dropboxというウェブサービスの創業者が、MITの卒業式のスピーチで、こんなことを言っていました。

「人生は日にちに換算すると、3万日しかない」

私はすでに、1万7千日を使っています。みなさんは、だいたいすでに7千日近く使っています。そして次の1万日は、ものすごく速く過ぎていきます。

時間がすごく限られているなかで考えるべきリスクは、何かに失敗するリスクとか、レールを外れてしまうとか、そういうリスクではないと思います。難しい挑戦に踏み込まないことで成長できず、なりたい自分になれないリスク、やりたいことがあるのに、やれないまま人生を終えてしまうリスク、世界に対してしたい貢献ができないリスク、そして行動を起こさずに現状に留まることのリスクだと思います。

これからみなさんが生きる世界は、これまでと比べて圧倒的に不確実で不安定で、危険が多く、逆にとてつもない可能性にも満ちた世界です。

人類がこの先も長く生きられるかどうかは、次の数世代にかかっているとも言われています。人類が未来に希望を持って生きていくためには、世界の最高の頭脳が、気候変動や世界の不平等、感染症との闘いなど、世界の最大の問題に立ち向かっていかなければいけません。日本の最高の頭脳であるみなさんにも、世界の、そして日本の最大の問題に立ち向かっていって欲しいと思います。

パナソニックを創業した経営の神様、松下幸之助の「道」という、私の座右の詩があるのですが、そこで彼はこんなことを言っています。一部を引用します。

自分には自分に与えられた道がある。

どんな道かは知らないが、他の人には歩めない。

自分だけしか歩めない、二度と歩めぬかけがえのないこの道。

他人の道に心をうばわれ、思案にくれて立ちすくんでいても、道はすこしもひらけない。

道をひらくためには、まず歩まねばならぬ。

心を定め、懸命に歩まねばならぬ。

それがたとえ遠い道のように思えても、休まず歩む姿からは必ず新たな道がひらけてくる。深い喜びも生まれてくる。

――『道をひらく』(松下幸之助著/PHP研究所 1968年刊)

みなさんの東大での4年間が、みなさんだけのかけがえのない道を、悩みながら心を定めて懸命に歩む、その一番最初の充実した時間になることを心からお祈りしています。

あらためまして、おめでとうございます。どうもありがとうございました。

*

後日、この祝辞はウェブに掲載された。私の想像を大きく超えた反響があった。多くの人が、それぞれ祝辞の中で共感した部分を引用してくれた。経験に裏打ちされたメッセージに説得力があること、胸が熱くなり、元気が出たことなどを伝えてくれた。いただいたありがたい言葉を噛かみしめながら、考えた。祝辞の内容は、正味5000字の「サマリー」のようなものだ。これから社会に飛び出し、さまざまな困難を乗り越えながらキャリアを築いていく学生に、さらに掘り下げて共有したい自分自身の経験や、そこから学んだことはたくさんあった。

また、祝辞に対する反響で驚いたのは、大学の新入生に向けて考えたメッセージが、20代から40代以降の人たちにまで響いていたことだった。より良いキャリア、人生を生きていきたいともがいているのは、学生だけではない。まさに今、社会の第一線で悩ましい現実に向き合う20代、30代、40代以降の人々の中で、キャリアという道に迷っている人たちはたくさんいる。

私は今でこそ、大きく変わりゆく世界の感染症との闘いの中で、最大規模の国際機関のかじ取りをできるような立場にいるが、中高生のときは、英語も全くできず、成績が飛び抜けていいわけでも全くない、ごく普通の学生だった。JICA、マッキンゼー、世界銀行、ゲイツ財団、グローバルファンドと経歴を並べると大層なものにも見えるが、大学入学から今までの30年近い道のりは平たんではなく、挑戦と苦難、挫折の連続だった。

私の仕事や経験自体は、読者のほとんどの方々にとっては全く関係のないものだろう。しかし私なりに考えて行動、挑戦し、さまざまな経験を通じて手にした考え方は、不安定で複雑なこれからの世界を生きる人々の参考になるのではないか。そう考えていると、祝辞をまとめるときに振り返った自らの経験と、そこから得た学びを整理し、1冊の本にしたいと思うようになった。

仕事柄、私はこれまで多くの論文を執筆してきた。それは主に国際機関に所属し、途上国支援や世界の感染症対策に携わっている人々に向けた専門的な内容を伝えるものだった。

しかし、この本は違う。

若く、無限の可能性を持つ高校生・大学生。社会人としてスタートを切ったものの、自らのキャリア構築について悩んでいるビジネスパーソン。10年、20年とキャリアを築いてきたが、これからの長い人生を模索している人たち。つまり、本書を手に取ってくださったみなさんの刺激に、そして参考になるように書いたつもりだ。

本書の冒頭で、次の問いをみなさんに投げかけたい。

「心のなかに、人生を通じて本気でやりたいことはありますか?」

「自分が本気でやりたいことを探す一歩、それを実現するための一歩を踏み出していますか?」

「たった一度きりの人生を、あなたはどう生きますか?」

祝辞でも述べたように、心の底から没頭し、本気になれる対象を見つけることが人生を豊かにする。しかし、本気でやりたいこと、情熱を捧ささげるものが見つからないという悩みは、多くの人が共有しているものだ。

また、本気でやりたいと思うことを見つけても、それが長い人生をかけて本当にやっていきたいものなのか、現実的に自分の仕事としてやっていけることなのかわからない、あるいはそれに向かってどのように挑戦を重ねていけばいいかわからないことも多い。あるいは挑戦すること自体に不安を感じて、踏み出せずに過ごしている人も多いだろう。

こうした悩みは、一度何かが決まれば完全に晴れるものではなく、多かれ少なかれ、誰もが一生付き合っていくものだ。ではそんな悩みを常に抱えながら、どうやって自分だけの道を切り拓いていけばいいのか。たった一度の人生を生きるみなさんに、そのヒントと、行動に踏み出すための何かしらの刺激と勇気をお届けしたい。そんな思いで、この本を書かせてもらった。

この本には、私のこれまでの仕事を通じた経験と学びを、すべて詰め込んだつもりだ。自分の成功も、失敗も、悩みも葛藤も、すべてオープンに書いている。その泥臭いストーリーからこそ、学びがあると思うからだ。この本が一人でも多くの人の心に響くことを、心から祈っている。

2025年5月

グローバルファンド 保健システム&パンデミック対策部長 馬渕俊介

第1章1回目はこちら>

著者プロフィール

馬渕 俊介(まぶち しゅんすけ)

1977年生まれ。東京大学卒業後、国際協力機構(JICA)、マッキンゼー日本、南アフリカオフィスを経て、世界銀行勤務。2014-16年に西アフリカで大流行したエボラ出血熱の緊急対策を統括し、流行の収束に大きく貢献。その後ビル・ゲイツ率いるゲイツ財団で副ディレクターとしてプライマリーヘルスケア戦略の策定などを担当。コロナ禍には、WHOの独立パネルでパンデミックを二度と起こさないための国際システムの改革を提言。2022年からグローバルファンドで、途上国の保健システム強化及びパンデミック対策を統括。ハーバード大学公共政策修士、ジョンズ・ホプキンス大学公衆衛生博士。