馬渕俊介『道をつくる』プロローグ&第1章 特別公開東大入学式の祝辞だけでは語りきれなかったこと 第1章1回目

作品紹介

2025.07.30

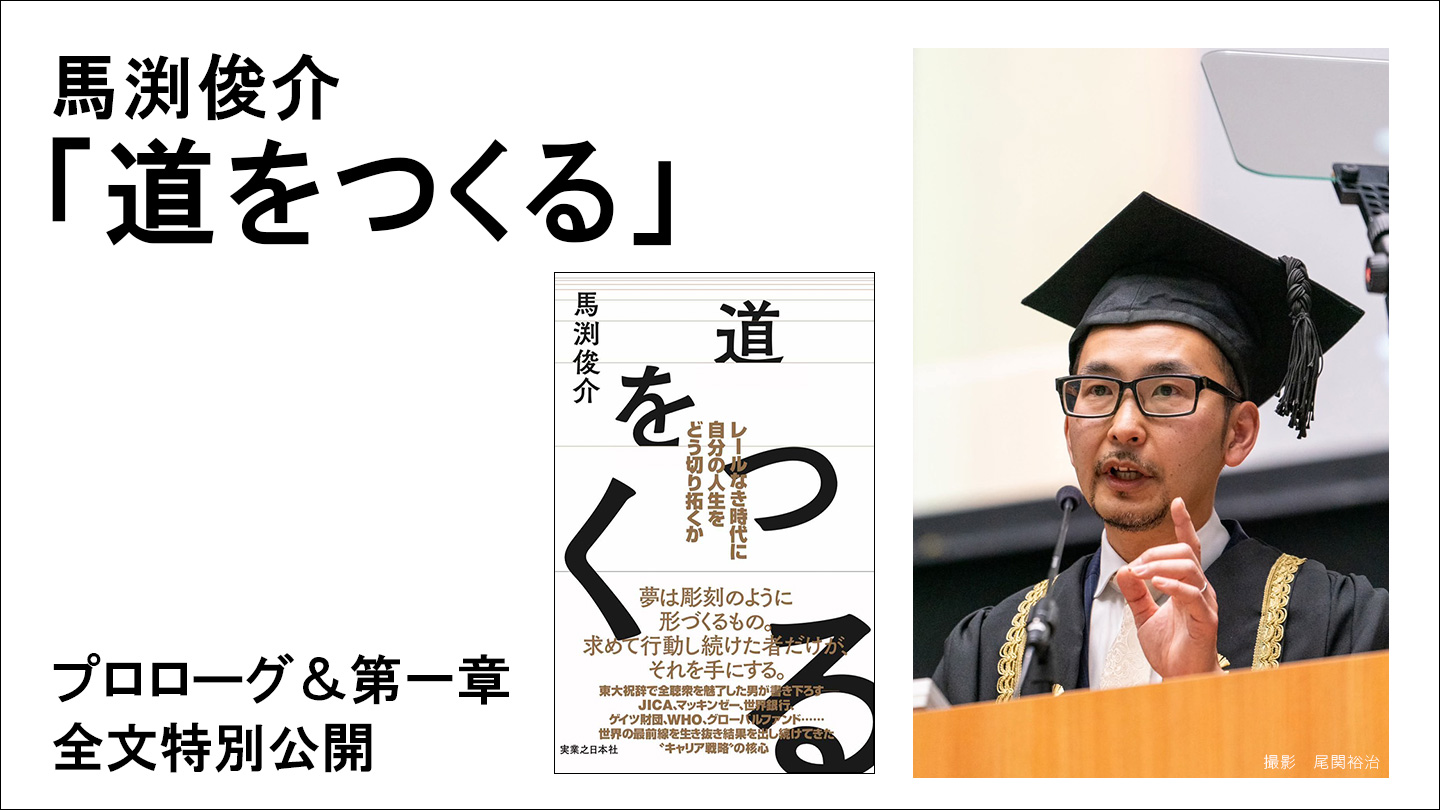

「たった一度の人生を、どう生きるか」――東京大学入学式の祝辞が、多くの人の心を震わせた。

2023年4月、日本武道館に立ったのは、一人の無名の国際機関職員だった。JICA、マッキンゼー、世界銀行、ゲイツ財団、そして現在はグローバルファンドで世界の感染症と闘う馬渕俊介氏。彼が東大新入生に語りかけた祝辞は、やがて10代から40代以降のビジネスパーソンまで、多くの人の人生に深く刺さるメッセージとなった。

「夢は、探し続けて行動し続ける人にしか見つけることはできない」

「環境は『わらしべ長者』のように力をつけて、経験を組み合わせながら得ていくもの」

「時間がすごく限られているなかで考えるべきリスクは、行動を起こさずに現状に留まることのリスク」

――そんな言葉の背景には、失敗と葛藤に満ちた30年の道のりがあった。

祝辞の裏にある“物語”を語り尽くすべく、生い立ちからキャリアの選択、世界との格闘の日々を綴った渾身の一冊『道をつくる』。そのプロローグと第1章を、特別に実日オンラインにて連続公開します。

第1章は全5回に分けて掲載。今回はその1回目です。

プロローグはこちら

私の現在までのキャリアは、幼少期からのすべての体験に影響を受けている。

それは何かひとつの体験が決定的に影響しているわけではない。幼少期から体験した大小さまざまなことが、私のキャリアという「塊」を少しずつ削りながら形にしてきた。私が祝辞で「夢は彫刻のように形づくっていくもの」と表現したのは、自分自身の体験が大きく影響している。

私は、アメリカで生まれた。

分子生物学者の父は、「ポストドクトラル・フェロー(博士過程修了後に就く期限付き研究職)」として東京大学からペンシルバニア大学に移籍した。1年間の勤務ののち、スタンフォード大学に転じたが、翌年には東京に戻った。私はペンシルバニアで生まれ、1歳の誕生日に東京に移った。当時の写真に映し出された風景と、国籍の選択肢にアメリカがあっただけで、アメリカで生活した記憶はまったくない。

海外で生まれたとはいえ、私の家庭が国際的だったわけではない。両親が海外に住んだのはそのときだけで、それ以外はずっと日本にいる。私はアメリカで出生したが、英語がまったく話せなかった。そのことに少し複雑な思いはあったが、その他にアメリカで生まれたことによる影響は何もなかった。

幼少期は、自由に楽しませてもらった記憶しかない。

幼少期に興味があったのは、スポーツや漫画の他には、日本の歴史、冒険もの、民俗学、遺跡、インディ・ジョーンズなどだった。

私の家系は、叔母が西洋美術館の館長を務め、4歳年上の姉も日本美術史の研究者になったことから、一家で美術に関心を持っていた。私もさまざまな美術館に連れて行かれたが、残念ながらまったく興味が持てなかった。

また、父も母も分子生物学を学んでいたことから、やはり一家で生物や植物に興味を持っていた。ところが、私はそれにも興味が持てなかった。家族で海や旅行に行っても、ビーチに行く途中でみんなが立ち止まってしまう。

「この草は○○という珍しいものなんだよ」

「あそこで鳴いている鳥は△△と言って、なかなかお目にかかれないんだ」

そんなことに関心のない私は、少しでも早く海に行きたい。それなのに、家族はみんな生き物や植物の前で立ち止まって話し込んでいる。待ちきれず、一人で先に行って家族を待っているのがいつものことだった。私のなかには、文化的に高尚なものはそれほど入ってこなかった。

ところが、東北地方に家族旅行に行ったとき、私の心に刺さったものがある。たまたま入った民俗博物館で、土着の人たちがつくり出した文化や、土着の神様への信仰、文化と信仰に基づく独特な暮らしの様子などを見た。それに強い関心を覚えた。「館」と名の付く施設の中で、興奮しながら一つ一つの展示物を見て回る、生まれてはじめての経験だった。

これは、現在の職業にも関連しているかもしれない。その根幹には、おそらく人への興味がある。民俗博物館で出会った「異質なもの」に面白みを感じたこともあったが、彼らがなぜそのように考えたのか、なぜそうした不思議な神様や生活習慣が出現したのかという点に関心があった。インディ・ジョーンズの映画のように、未知のものへの単純な冒険心も掻かき立てられた。

日本の歴史も、よく覚えているのは政治や事件ではなく名だたる人物だった。どのような人物がどのようなことを考え、どのようなことを行ったのか。その人物を中心とするストーリーに心が惹ひかれた。

もちろん、小さいころから勤勉で、難しい本を読んできたわけでは全くない。私にとっての日本史の教科書は、「まんが日本の歴史」だった。ひたすら漫画を読んで興味を覚えた。夢中で読みふける姿を見て、両親も次から次へと漫画を買ってくれた。実家には「まんが日本の歴史」が全巻揃そろっていて、人物にフォーカスした別冊もすべて揃えてもらった。

私の父は、子どものころから生物が好きで、興味が高じて、それをそのまま仕事にした人だった。東京大学を退官した今でも、鳥を見にインドやインドネシアの山奥に行ってしまうほどだ。最近では沖縄に頻繁に出かけていっては、新種のヘビを見つけたり、絶滅したと思われていたヤンバルクイナを見つけて地元の新聞に載ったりしている。引退しても好きなことに没頭する父の影響は大きかった。

そんな自由人の父や、学者の多い家族に囲まれて育ったことから、私の頭には、将来は会社員になる、という考えは湧いてこなかった。また、当時は仕事を通じて人の役に立ちたい、という考えも全くなかった。家族に大いに影響を受けた私の職業観の出発点は、「自分のやりたいことを見つけてそれを仕事にする」というものだった。

第1章2回目はこちら>

2023年4月、日本武道館に立ったのは、一人の無名の国際機関職員だった。JICA、マッキンゼー、世界銀行、ゲイツ財団、そして現在はグローバルファンドで世界の感染症と闘う馬渕俊介氏。彼が東大新入生に語りかけた祝辞は、やがて10代から40代以降のビジネスパーソンまで、多くの人の人生に深く刺さるメッセージとなった。

「夢は、探し続けて行動し続ける人にしか見つけることはできない」

「環境は『わらしべ長者』のように力をつけて、経験を組み合わせながら得ていくもの」

「時間がすごく限られているなかで考えるべきリスクは、行動を起こさずに現状に留まることのリスク」

――そんな言葉の背景には、失敗と葛藤に満ちた30年の道のりがあった。

祝辞の裏にある“物語”を語り尽くすべく、生い立ちからキャリアの選択、世界との格闘の日々を綴った渾身の一冊『道をつくる』。そのプロローグと第1章を、特別に実日オンラインにて連続公開します。

第1章は全5回に分けて掲載。今回はその1回目です。

プロローグはこちら

第1章 夢を見つけ、形作る

自由に、好きなことを楽しませてもらった私の現在までのキャリアは、幼少期からのすべての体験に影響を受けている。

それは何かひとつの体験が決定的に影響しているわけではない。幼少期から体験した大小さまざまなことが、私のキャリアという「塊」を少しずつ削りながら形にしてきた。私が祝辞で「夢は彫刻のように形づくっていくもの」と表現したのは、自分自身の体験が大きく影響している。

私は、アメリカで生まれた。

分子生物学者の父は、「ポストドクトラル・フェロー(博士過程修了後に就く期限付き研究職)」として東京大学からペンシルバニア大学に移籍した。1年間の勤務ののち、スタンフォード大学に転じたが、翌年には東京に戻った。私はペンシルバニアで生まれ、1歳の誕生日に東京に移った。当時の写真に映し出された風景と、国籍の選択肢にアメリカがあっただけで、アメリカで生活した記憶はまったくない。

海外で生まれたとはいえ、私の家庭が国際的だったわけではない。両親が海外に住んだのはそのときだけで、それ以外はずっと日本にいる。私はアメリカで出生したが、英語がまったく話せなかった。そのことに少し複雑な思いはあったが、その他にアメリカで生まれたことによる影響は何もなかった。

幼少期は、自由に楽しませてもらった記憶しかない。

幼少期に興味があったのは、スポーツや漫画の他には、日本の歴史、冒険もの、民俗学、遺跡、インディ・ジョーンズなどだった。

私の家系は、叔母が西洋美術館の館長を務め、4歳年上の姉も日本美術史の研究者になったことから、一家で美術に関心を持っていた。私もさまざまな美術館に連れて行かれたが、残念ながらまったく興味が持てなかった。

また、父も母も分子生物学を学んでいたことから、やはり一家で生物や植物に興味を持っていた。ところが、私はそれにも興味が持てなかった。家族で海や旅行に行っても、ビーチに行く途中でみんなが立ち止まってしまう。

「この草は○○という珍しいものなんだよ」

「あそこで鳴いている鳥は△△と言って、なかなかお目にかかれないんだ」

そんなことに関心のない私は、少しでも早く海に行きたい。それなのに、家族はみんな生き物や植物の前で立ち止まって話し込んでいる。待ちきれず、一人で先に行って家族を待っているのがいつものことだった。私のなかには、文化的に高尚なものはそれほど入ってこなかった。

ところが、東北地方に家族旅行に行ったとき、私の心に刺さったものがある。たまたま入った民俗博物館で、土着の人たちがつくり出した文化や、土着の神様への信仰、文化と信仰に基づく独特な暮らしの様子などを見た。それに強い関心を覚えた。「館」と名の付く施設の中で、興奮しながら一つ一つの展示物を見て回る、生まれてはじめての経験だった。

これは、現在の職業にも関連しているかもしれない。その根幹には、おそらく人への興味がある。民俗博物館で出会った「異質なもの」に面白みを感じたこともあったが、彼らがなぜそのように考えたのか、なぜそうした不思議な神様や生活習慣が出現したのかという点に関心があった。インディ・ジョーンズの映画のように、未知のものへの単純な冒険心も掻かき立てられた。

日本の歴史も、よく覚えているのは政治や事件ではなく名だたる人物だった。どのような人物がどのようなことを考え、どのようなことを行ったのか。その人物を中心とするストーリーに心が惹ひかれた。

もちろん、小さいころから勤勉で、難しい本を読んできたわけでは全くない。私にとっての日本史の教科書は、「まんが日本の歴史」だった。ひたすら漫画を読んで興味を覚えた。夢中で読みふける姿を見て、両親も次から次へと漫画を買ってくれた。実家には「まんが日本の歴史」が全巻揃そろっていて、人物にフォーカスした別冊もすべて揃えてもらった。

私の父は、子どものころから生物が好きで、興味が高じて、それをそのまま仕事にした人だった。東京大学を退官した今でも、鳥を見にインドやインドネシアの山奥に行ってしまうほどだ。最近では沖縄に頻繁に出かけていっては、新種のヘビを見つけたり、絶滅したと思われていたヤンバルクイナを見つけて地元の新聞に載ったりしている。引退しても好きなことに没頭する父の影響は大きかった。

そんな自由人の父や、学者の多い家族に囲まれて育ったことから、私の頭には、将来は会社員になる、という考えは湧いてこなかった。また、当時は仕事を通じて人の役に立ちたい、という考えも全くなかった。家族に大いに影響を受けた私の職業観の出発点は、「自分のやりたいことを見つけてそれを仕事にする」というものだった。

第1章2回目はこちら>

著者プロフィール

馬渕 俊介(まぶち しゅんすけ)

1977年生まれ。東京大学卒業後、国際協力機構(JICA)、マッキンゼー日本、南アフリカオフィスを経て、世界銀行勤務。2014-16年に西アフリカで大流行したエボラ出血熱の緊急対策を統括し、流行の収束に大きく貢献。その後ビル・ゲイツ率いるゲイツ財団で副ディレクターとしてプライマリーヘルスケア戦略の策定などを担当。コロナ禍には、WHOの独立パネルでパンデミックを二度と起こさないための国際システムの改革を提言。2022年からグローバルファンドで、途上国の保健システム強化及びパンデミック対策を統括。ハーバード大学公共政策修士、ジョンズ・ホプキンス大学公衆衛生博士。