馬渕俊介『道をつくる』プロローグ&第1章 特別公開東大入学式の祝辞だけでは語りきれなかったこと 第1章2回目

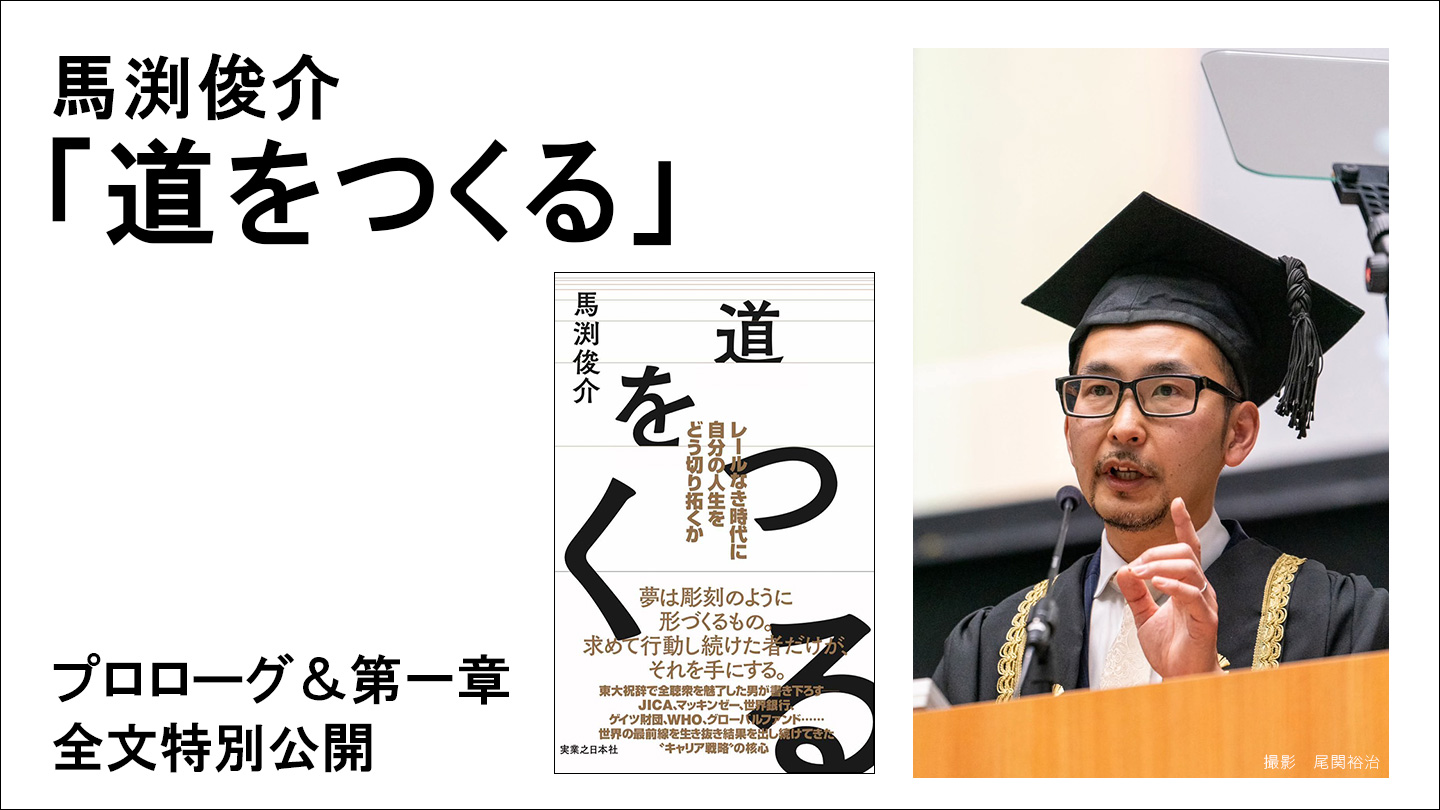

作品紹介

2025.08.01

「たった一度の人生を、どう生きるか」――東京大学入学式の祝辞が、多くの人の心を震わせた。

2023年4月、日本武道館に立ったのは、一人の無名の国際機関職員だった。JICA、マッキンゼー、世界銀行、ゲイツ財団、そして現在はグローバルファンドで世界の感染症と闘う馬渕俊介氏。彼が東大新入生に語りかけた祝辞は、やがて10代から40代以降のビジネスパーソンまで、多くの人の人生に深く刺さるメッセージとなった。

「夢は、探し続けて行動し続ける人にしか見つけることはできない」

「環境は『わらしべ長者』のように力をつけて、経験を組み合わせながら得ていくもの」

「時間がすごく限られているなかで考えるべきリスクは、行動を起こさずに現状に留まることのリスク」

――そんな言葉の背景には、失敗と葛藤に満ちた30年の道のりがあった。

祝辞の裏にある“物語”を語り尽くすべく、生い立ちからキャリアの選択、世界との格闘の日々を綴った渾身の一冊『道をつくる』。そのプロローグと第1章を、特別に実日オンラインにて連続公開します。

第1章は全5回に分けて掲載。今回はその2回目です。

第1章1回目はこちら

地元の公立小学校を卒業するにあたり、私は中高一貫の学校を受験した。幸い、東京都の私立武蔵中・高等学校に合格した。とにかく自由な校風、考えさせる試験問題、川が流れる開放的なキャンパスなどがとても魅力的に映った。

武蔵受験のために通っていた塾で仲良くしていた仲間のほとんどが、中学では野球部に入るという。もともとスポーツは得意だったが、それは主にサッカーやバスケットボール、体操などで、野球はむしろ一番苦手なスポーツだった。しかし、仲間たちに流されて、野球部に入ってしまった。後悔しても仕方がないので、入部したからには本気でやろうと思い、高校3年生までの6年間は懸命に野球に取り組んだ。しかし案の定、センスがなかった。

中学、高校を通じて、武蔵は野球の弱小校だった。それでも、みなで甲子園を目指した。ほとんどの大会で結果は出せなかったが、高校2年秋の地区大会では、甲子園常連校の第一シード、東海大菅生高校に4対0で勝ったこともあった。今も武蔵野球部OBの間で語られる、世紀の大番狂わせだ。

奇跡は、それなりの実力がないと起こらない。弱小校が第一シードを倒す奇跡を起こすレベルにまでは、どうにか強くなることができた。それは最終的には7人しか残らなかった同級生たちが、自分たちなりに強みを伸ばし、限られた情報を元にしながら自分の感覚を研ぎ澄まし、チームワークを高めた結果だったのだと思う。うまくなりたいという思いから、新設された明かりの下で、私たちは暗くなっても反復練習を繰り返していた。

野球をやり続けて良かったと思えることは二つある。

ひとつは、良い仲間ができたことだ。

中高一貫校で高校からの入学者が少なかったため、6年間、ほぼ同じメンバーで野球に取り組んだ。当時の野球部の仲間とは今でも懇意にしていて、それぞれ全く違う道を歩んでいるが、肩書きや仕事内容に関係なく、すぐに当時の友人関係に戻れる。さまざまなところに多くの友人がいるが、武蔵中高時代の野球部仲間は、この先も人生を通じて付き合える、特別な存在だ。

もうひとつは、努力する力がついたことだ。

自分の頭で考え、工夫しながらひたすら努力する力は、このときに養われたものだと思う。それと同時に、ひたすら野球に打ち込んだことで、重要な気づきがあった。

「本当に好きなことをやらないと、本当の意味でやり切れない」

下手なりに凄い努力をしたと思っていたが、その一方でどこかでやり切れなかったという思いが消えなかった。当時は、その得体の知れない感覚の意味がよくわからなかった。部活動を引退し、野球から遠ざかったあとも、しばらくは夢にまで出てきて苦しめられた。仲間はみな懸命に野球に取り組んでいるのに、私だけなぜかフェンスの外からそれを見ていたり、練習を長く休んでしまったり、途中で退部する予定になっていたりする夢だ。

もちろん、中高6年間を野球に捧げたのは、有意義で素晴らしい経験だった。しかし最近になって思うのは、好きではないことをやり切ろうとしても、どうしてもモチベーションが最高潮には高まらないという考えだ。

「自分が活躍しているか」

「同級生、後輩に負けていないか」

「チームで目立っているか」

「チームの役に立っているか」

どうしても、自分に起点があるモチベーションが生まれない。むしろ、他人がどう思っているか、自分が他人にどう見えているかがモチベーションになってしまう。そうなると、自分が活躍して評価されているときは楽しくても、うまくいかずスランプになって評価が下がったとき、踏みとどまるための「より所」がなくなってしまう。また、本当に野球が好きなら純粋に考えて学ぶはずの「打者としてのピッチャーとの駆け引き」など、深いところまで思考がいき届かず、とことん掘り下げるためのモチベーションが湧いてこない。

野球部仲間の一人は、本当に努力していた。彼に負けないように、私も自分なりのベストを尽くした。だが、常にどこかで彼の努力に負けている感覚が消えなかった。それこそが、好きなことをやっている人と、そうではない人の違いだと思う。中高6年間の野球から得られた教訓は、ほろ苦くも重要なものだった。

「大学に入ったら、人生を賭けて取り組める本当に好きなものを見つけたい。そして、それを仕事にできるようにしたい」

この教訓が、その後の私の仕事人生を決定づけることになった。

次回の公開は8/4(月)を予定しています

2023年4月、日本武道館に立ったのは、一人の無名の国際機関職員だった。JICA、マッキンゼー、世界銀行、ゲイツ財団、そして現在はグローバルファンドで世界の感染症と闘う馬渕俊介氏。彼が東大新入生に語りかけた祝辞は、やがて10代から40代以降のビジネスパーソンまで、多くの人の人生に深く刺さるメッセージとなった。

「夢は、探し続けて行動し続ける人にしか見つけることはできない」

「環境は『わらしべ長者』のように力をつけて、経験を組み合わせながら得ていくもの」

「時間がすごく限られているなかで考えるべきリスクは、行動を起こさずに現状に留まることのリスク」

――そんな言葉の背景には、失敗と葛藤に満ちた30年の道のりがあった。

祝辞の裏にある“物語”を語り尽くすべく、生い立ちからキャリアの選択、世界との格闘の日々を綴った渾身の一冊『道をつくる』。そのプロローグと第1章を、特別に実日オンラインにて連続公開します。

第1章は全5回に分けて掲載。今回はその2回目です。

第1章1回目はこちら

第1章 夢を見つけ、形作る

好きじゃなければやり切れない地元の公立小学校を卒業するにあたり、私は中高一貫の学校を受験した。幸い、東京都の私立武蔵中・高等学校に合格した。とにかく自由な校風、考えさせる試験問題、川が流れる開放的なキャンパスなどがとても魅力的に映った。

武蔵受験のために通っていた塾で仲良くしていた仲間のほとんどが、中学では野球部に入るという。もともとスポーツは得意だったが、それは主にサッカーやバスケットボール、体操などで、野球はむしろ一番苦手なスポーツだった。しかし、仲間たちに流されて、野球部に入ってしまった。後悔しても仕方がないので、入部したからには本気でやろうと思い、高校3年生までの6年間は懸命に野球に取り組んだ。しかし案の定、センスがなかった。

中学、高校を通じて、武蔵は野球の弱小校だった。それでも、みなで甲子園を目指した。ほとんどの大会で結果は出せなかったが、高校2年秋の地区大会では、甲子園常連校の第一シード、東海大菅生高校に4対0で勝ったこともあった。今も武蔵野球部OBの間で語られる、世紀の大番狂わせだ。

奇跡は、それなりの実力がないと起こらない。弱小校が第一シードを倒す奇跡を起こすレベルにまでは、どうにか強くなることができた。それは最終的には7人しか残らなかった同級生たちが、自分たちなりに強みを伸ばし、限られた情報を元にしながら自分の感覚を研ぎ澄まし、チームワークを高めた結果だったのだと思う。うまくなりたいという思いから、新設された明かりの下で、私たちは暗くなっても反復練習を繰り返していた。

野球をやり続けて良かったと思えることは二つある。

ひとつは、良い仲間ができたことだ。

中高一貫校で高校からの入学者が少なかったため、6年間、ほぼ同じメンバーで野球に取り組んだ。当時の野球部の仲間とは今でも懇意にしていて、それぞれ全く違う道を歩んでいるが、肩書きや仕事内容に関係なく、すぐに当時の友人関係に戻れる。さまざまなところに多くの友人がいるが、武蔵中高時代の野球部仲間は、この先も人生を通じて付き合える、特別な存在だ。

もうひとつは、努力する力がついたことだ。

自分の頭で考え、工夫しながらひたすら努力する力は、このときに養われたものだと思う。それと同時に、ひたすら野球に打ち込んだことで、重要な気づきがあった。

「本当に好きなことをやらないと、本当の意味でやり切れない」

下手なりに凄い努力をしたと思っていたが、その一方でどこかでやり切れなかったという思いが消えなかった。当時は、その得体の知れない感覚の意味がよくわからなかった。部活動を引退し、野球から遠ざかったあとも、しばらくは夢にまで出てきて苦しめられた。仲間はみな懸命に野球に取り組んでいるのに、私だけなぜかフェンスの外からそれを見ていたり、練習を長く休んでしまったり、途中で退部する予定になっていたりする夢だ。

もちろん、中高6年間を野球に捧げたのは、有意義で素晴らしい経験だった。しかし最近になって思うのは、好きではないことをやり切ろうとしても、どうしてもモチベーションが最高潮には高まらないという考えだ。

「自分が活躍しているか」

「同級生、後輩に負けていないか」

「チームで目立っているか」

「チームの役に立っているか」

どうしても、自分に起点があるモチベーションが生まれない。むしろ、他人がどう思っているか、自分が他人にどう見えているかがモチベーションになってしまう。そうなると、自分が活躍して評価されているときは楽しくても、うまくいかずスランプになって評価が下がったとき、踏みとどまるための「より所」がなくなってしまう。また、本当に野球が好きなら純粋に考えて学ぶはずの「打者としてのピッチャーとの駆け引き」など、深いところまで思考がいき届かず、とことん掘り下げるためのモチベーションが湧いてこない。

野球部仲間の一人は、本当に努力していた。彼に負けないように、私も自分なりのベストを尽くした。だが、常にどこかで彼の努力に負けている感覚が消えなかった。それこそが、好きなことをやっている人と、そうではない人の違いだと思う。中高6年間の野球から得られた教訓は、ほろ苦くも重要なものだった。

「大学に入ったら、人生を賭けて取り組める本当に好きなものを見つけたい。そして、それを仕事にできるようにしたい」

この教訓が、その後の私の仕事人生を決定づけることになった。

次回の公開は8/4(月)を予定しています

著者プロフィール

馬渕 俊介(まぶち しゅんすけ)

1977年生まれ。東京大学卒業後、国際協力機構(JICA)、マッキンゼー日本、南アフリカオフィスを経て、世界銀行勤務。2014-16年に西アフリカで大流行したエボラ出血熱の緊急対策を統括し、流行の収束に大きく貢献。その後ビル・ゲイツ率いるゲイツ財団で副ディレクターとしてプライマリーヘルスケア戦略の策定などを担当。コロナ禍には、WHOの独立パネルでパンデミックを二度と起こさないための国際システムの改革を提言。2022年からグローバルファンドで、途上国の保健システム強化及びパンデミック対策を統括。ハーバード大学公共政策修士、ジョンズ・ホプキンス大学公衆衛生博士。