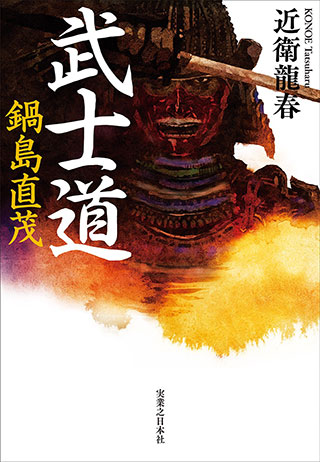

12月刊単行本『武士道 鍋島直茂』刊行に寄せて

人を動かし泰平の世の下克上を果たした戦国武将・鍋島直茂 近衛龍春

現代にも伝わる『葉隠』は鍋島藩士の山本常朝が、藩祖・鍋島直茂をはじめとする藩主の言葉を語り、田代陣基(つらもと)が筆録、編集されたもので、泰平の世には必要なものであった。

直茂は戦国の末期、肥前佐嘉の国人衆・龍造寺家の家臣の次男として誕生した。当時の龍造寺家は一族で干戈(かんか)を交え、さらに家臣に裏切られるという乱世の荒波の中にあった。

長男の信房が健在なので、直茂は陽の目を見ることのない存在だったが、主君となる隆信の目に止まったことで活躍の場を得ることができた。好かれた理由は、隆信が直茂の養子と出家の経験に共感したのかもしれない。

隆信に仕えるようになった直茂は、戦場では先陣を駆けて忠義を尽し、近侍しては、さまざまな提案をして主家の拡大に貢献。やがて家老の地位にまで達する。

地位が向上すると妬まれるのは世の常。鍋島家に独立、背信の噂が出てきた。これを聞いた隆信の母の慶誾尼(けいぎんに)は、直茂の父の清房に押し掛けの輿入れをして両家の絆を強固にした。これにより隆信の従弟であった直茂は義弟にもなったことになる。

龍造寺家は主家の少弐(しょうに)家や九州探題に任じられた大友家と相対しなければならなかった。隆信は何度も城を落ちねばならぬほど龍造寺家は脆弱な存在だったので、戦に勝利した時には織田信長のように敵を徹底的に滅ぼしにかかった。背信の脅威を、武力による恐怖で封じようとしていたのである。

冷酷な支配を行う隆信に対し、直茂は主君を説いて滅ぼさないように努め、麾下に加えるのが役廻りだった。先を見据えた直茂は、九州最大の兵力を誇る大友家と戦うには、一兵でも多いほうがいいと考えたからである。

それでも大友家は強大。龍造寺家は八万を超える敵に包囲された。家中が降伏に傾く中、直茂は徹底抗戦を主張し、今山の戦いで乾坤一擲(けんこんいってき)の急襲を行って勝利し、さらに毛利家とも手を結び、遠交近攻によって簡単に肥前に兵を進められないようにした。

大友家が島津家と争う隙を衝き、龍造寺家は勢力を拡大して五州二島の太守に登り詰めたが、この頃から隆信は傲慢になり、直茂は筑後支配を名目に距離を置かれた。

そんな中で大友家に勝利した島津家が北進し、龍造寺家は島原の沖田畷(おきたなわて)で激突。

直茂の意見は採用されず、さらに戦い直前の陣替えなどもあり、四倍以上の兵を擁しながらも、戦上手な島津家久の前に龍造寺家は敗北。隆信は大将首を敵に渡した。

身命を賭して仕えてきた主君の死を知り、直茂は切腹を決意するが、周囲の説得で思いとどまり、壮絶な追撃を潜り抜けて帰国。

戻った直茂は隠居を希望するが、周囲や新当主の政家の懇願もあり、再び政務を執ることになった。島津家には所領を割譲して和睦し、その間に天下を掌握しつつある豊臣秀吉と誼(よしみ)を通じて現状維持に努めていると、豊臣の大軍が島津家を征伐し、龍造寺家は本領を安堵された。

家老の座も秀吉の登場で変化する。直茂は、朝鮮出兵を見据えた秀吉により、龍造寺家を率いることを命じられた。病弱で肥満な政家には任せられないという判断である。

政家に代わって采を振る直茂は、朝鮮で後れを取ることなく戦いぬき、秀吉や家中からの信頼も得て、当主のような地位に向上した。

秀吉の死後、直茂は徳川家康にも佐嘉の盟主の立場を求められた。

秀吉に天下を取らせた黒田如水、秀吉股肱の加藤清正、一揆を起こす肥後国人衆、戦場で逃げる大友義統、敵中突破をする島津惟新が在する九州で、家康が信用できそうな人物は直茂と立花宗茂ぐらいしかいなかったからである。

直茂は家康の要望に応え、関ヶ原合戦時には東軍に属して自身は肥前を守り、嫡子の勝茂を上方に置いた。秀頼が西軍に参じる懸念も拭えなかったので、ぎりぎりまで様子を見ていたところ西軍に与するはめになった。

それでも家康に仕える閑室元佶(かんしつげんきつ)の計らいで事なきを得た。直茂は改めて徳川家に忠誠を誓い、家康から認められた。鍋島論語とも言われる『葉隠』の精神が、家康の求める朱子学や儒教と一致したからかもしれない。

これにより鍋島家は幕府から佐嘉藩主の家として認められた。

直茂も悩んだであろうが、愚鈍な主を仰いでいることにより、龍造寺家のみならず、鍋島家が滅んでしまっては元も子もない。武家は家を残すことを第一に考える。下克上の世のように主家を討つ時代ではないので、主家の龍造寺家を尊重しつつ嫡子の勝茂を藩主の座に座らせた。直茂は天下人を利用して、緩やかな政権交代を行った希有な戦国武将である。あるいは、これが泰平の世となった江戸時代の下克上なのかもしれない。

人を生かして使うという一貫した行動が、家臣たちを納得させ、主家を討たずに首座に就くことを可能にしたともいえる。次席から首席になった鍋島直茂である