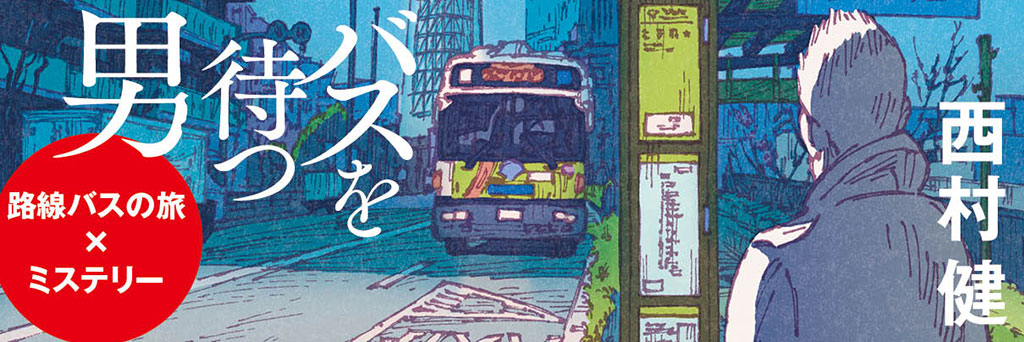

4月の文庫新刊 西村健『バスを待つ男』作品解説

世にも珍しい、バス・ミステリー 杉江松恋(文芸評論家)

男は、街と出会う。

これは、世界の広がりを描いた小説だ。

西村健『バスを待つ男』の第一章は月刊『ジェイ・ノベル』二〇一七年一月号に掲載された。それを読んだとき、ああ、まだ短篇ミステリーにはこういう趣向が残っていたんだな、と感心したことを覚えている。世にも珍しい、バス・ミステリーだったのである。

同誌翌月号掲載の作者エッセイによれば、本篇を書くきっかけは「西村さん、そんなに電車が好きなんだから一つ、トラベルミステリー書いて下さいよ」と編集者に持ちかけられたことだという。だが、そのジャンルは過去に多くの作家が手がけており綺羅、星の如く名作が存在する。そこで提案したのが「路線バスに飛び乗ってあちこちウロウロする」という自らの趣味を反映した連作とすることだ。トラベルミステリーといっても大旅行ではなく都内を逍遥するだけ、どこまで行っても生活感溢れるご近所旅だ。

語り手の〈私〉は元刑事で、警視庁に長年奉職した後で定年退職した。第二の勤め先からも退き、いざ悠々自適という段階になって彼は、自分には何も趣味というものがないことに気づいてしまうのだ。小学四年生で一人娘が交通事故死してしまって以来、妻との二人暮らしである。その妻が趣味の料理に打ち込んだ結果、週に一度、自宅を使ってご近所向けの教室を開くことになった。となると、その時間は家にも居づらい。

解決策が東京都シルバーパスであった。東京都内在住で七十歳以上であれば、年間二万五百十円で都内のバスと都営交通が乗り放題になるのである。せっかく楽しみを見つけた妻の邪魔をするのは忍びなく、〈私〉はバスの旅に挑戦する。意外なことに、それはとても楽しい体験となったのだ。

さまざまな場所に出かけていった主人公が、行く先で不審な出来事に遭遇する、というのが『バスを待つ男』のミステリーとしての趣向だ。第一章「バスを待つ男」では題名通り、JR総武線の平井駅前で見かけた白髪の男が疑問の種となる。いつも同じ停留所で、同じ時刻に停留所のベンチに腰を下ろしてバスを待っている男。しかし、目当てのはずのバスが来ても決して乗り込もうとはしないのはなぜか。〈私〉はその小さな疑問を持ち帰り、晩酌をしながら妻と話し合ってみるのである。

夫婦の知恵比べは、意外なことに元刑事の〈私〉ではなく、妻の側に軍配が上がる。料理だけではなく、実は推理の才能もあったのだ。これが本作の基本型で、主人公の妻が居ながらにして話を聞くだけで謎を解くという、いわゆる安楽椅子型探偵の役割を務める。他人にはそれを秘密にしているので、内情を知らない他人から〈私〉が名探偵と持ち上げられてくすぐったい思いをする、というおまけつきだ。

第二章の「母子の狐」では、王子稲荷の境内に置かれた狐の像が謎の対象となる。参道を挟んで左右にいるごく普通の型で、ここの神社ではそれぞれの狐が子を伴っている。親狐の像は赤い前掛けを付けているのだが、ときおりその子供の方が白い前掛けをしていることがあるのだという。しかも左右ともではなく、決まって左側の像だけ。誰が、何のためにそんなことをしているのか、という不思議である。

この謎解きのための導線として、二席の落語が紹介される。「王子の狐」と「今戸の狐」で、前者は王子に今も現存する、玉子焼きが名物の扇屋が舞台となるご当地ものの演目だ。後者の舞台は今戸だから台東区の浅草から足立区の千住に抜けるあたりの話で、北区の王子と直接の関係はない。単に狐つながりで引き合いに出されただけか、と思っていると謎解きの途中で意外な関連について言及されるので、落語好きの読者にはちょっと嬉しいサービスとなっている。

この章だけではなく、第五章「居残りサベージ」でも落語は大事なモチーフとして使われる。章題からわかるように、元ネタになっているのは「居残り佐平次」だ。江戸時代には、公認の遊郭とされた吉原以外に主要街道の最初の宿場である品川、内藤新宿、千住、板橋が四宿といってそれに準じた場所として繁栄した。東海道第一の宿を舞台にした一席である。「せっかく『居残り佐平次』を聞いたんだ。現地の品川に行ってみませんか」と誘われて〈私〉が出かけていくことから話は始まる。

旅といっても所詮は生活圏をうろうろしているだけの路線バスではないか、と思われる方もいるかもしれない。だが、一九五四年公開の第一作でゴジラが東京初上陸を果たした八ツ山橋、高杉晋作や伊藤博文らが密かに集まって倒幕の謀議を巡らせた大妓楼「土蔵相模跡」と歴史に刻まれた名所の数々を主人公たちが見物するのを読んでいるうち、自然にこちらの旅情も募ってくるのである。先述の「母子の狐」では日光御成道、「居残りサベージ」では東海道、第七章の「花違い」では甲州街道と、五街道についての話題が豊富に提供されるのも楽しい点だ。ちなみに「花違い」も落語「文違い」をモチーフにした話である。かの落語の舞台は甲州街道の内藤新宿なのである。

もちろん江戸切絵図よろしく旧時代の遺跡を懐かしむだけではない。主人公が東京の西部・多摩地区に足を伸ばす第四章「迷宮霊園」では、バスが人気の三鷹の森ジブリ美術館の前を通過していくし、第六章「鬼のいる街」では昭和の街並みが残る雑司が谷鬼子母神付近で、地下鉄副都心線開通に伴う再開発で街が変わりつつあることもしっかり書かれている。二〇一〇年代後半の東京がバスの車窓から見た主人公の目を通じて描かれる、優れた都市小説なのである。バス旅に興が乗った〈私〉が、家で妻が夕食の支度をしているはずと承知しつつ、ついつい出先で居酒屋に入ってしまう気持ちも、上戸の読者ならばよくわかるのではないか。知らない街で見つけた居酒屋ほど、心惹かれるものはないだろう。

登場人物は主人公夫妻の他に、あることから〈私〉を名探偵だと思い込んでしまったバス乗り仲間の吉住、主人公と警視庁捜査一課の同僚だった郡司といったひとびとが加わってくる。郡司は〈私〉と共に手掛けた事件のことを今でも気にかけているようであり、彼の思惑も含めてミステリー的な興趣を搔き立てられる。

ミステリーとしての楽しみどころをもう一点書くと、ここまで〈私〉という記述で通してきたことでわかるように、本作の主人公は作中で名前を呼ばれることがない。その妻も同様である。犯罪小説には一人称の単独視点で綴られる作品の系譜があり、私立探偵小説の多くがそうした叙述形式をとっている。その中にはダシール・ハメットの創造したコンティネンタル・オプや東直己の〈ススキノの俺〉シリーズのように、名前の明かされない人物が主役を務めるものが少なからず存在するのだ。主人公を無名にする理由は作者によってさまざまだろうが、名前という最も支配的な標識がない分、読者が自由に想像を膨らませられるという利点があるように思われる。八っつぁんやご隠居といった、記号化された人間しか登場しない落語にも同じ効果があるが、どこにいてもおかしくない、それこそ読者が自分と同じだと思えるような普通の人間として作者は〈私〉を造型したのだろう。

本作で描かれる出来事のほとんどは犯罪とは無縁であり、それどころか人々の悪意すら介在せず、不幸な事態であっても、ちょっとした誤解や勘違いから生じたものである。だが〈私〉には、右に挙げた一人称犯罪小説の主人公である私立探偵たちに共通するものがある。元刑事であるがゆえの「目」だ。

初めてバス旅を経験した〈私〉は帰宅して妻にこう言う。

「ただ刑事だった頃、都民の日常に入り込むのが仕事だったのは確かだ。日々の生活の陰にある、人間社会の闇に切り込むのが。だからふとしたことからついつい、要らん想像を膨らます癖はついているのかも知れないな」(中略)

「私以外は皆、目的があってそのバスに乗っている。彼らにとっては日常の一部に過ぎない。なのにそこに、私という部外者が入り込んでいるわけだ。そういう意味では刑事時代と相通じるものがある、という見方はできるかも知れない。(後略)」

得られた情報から推理を働かせる力では妻に譲るものの、実は〈私〉のそうした習性があるからこそ、見聞した出来事に含まれる些細な違和に気づくことができるのである。つまり彼らは、妻と夫で推理と観察の能力を分担した、コンビの探偵と見ることもできるのである。日常の出来事をただ描くだけでは、読者を惹きつける謎解きの関心も、そこで繰り広げられる人間模様の深みも醸し出すことはできない。冒険小説や犯罪小説に造詣が深い作者だからこそ、そうした求心力のある物語を、しかもちょっとそこまでバスで出かけるような気安さで描くことができるのである。

初めにも書いたように、これは世界の広がりを描いた小説である。仕事人間をもって任じていて、どんな趣味にも手を出すことができなかった主人公は、バスに乗るという単純な行為によって自分が閉じていたことに気づき、殻の外に一歩踏み出すことになる。

――考えてみれば、これ程の解放感、味わうのも久しぶりだった。どれだけ俺は長いこと、家に閉じ籠っていたというのか。狭い世界の中で悶々としていたのか。(後略)

はっきりそうとは書かれていないが、これは作者から同輩に向けたエールだ。仕事場と家を往復するだけの毎日に埋没していないか。いつもの場所からちょっと外に出ただけで世界の見え方はがらりと変わるかもしれないのに、そのことから目を背けていないか。

〈私〉が匿名であるのは、同じような経験を多くの読者に共有してもらいたいという思いがあるからだろう。誰でも摑めるはずの、世界を広げる機会を逃すな。それは別にバスでなくてもいい。いや、作者と同じバス好きが増えればなお嬉しいが、一歩踏み出す勇気を持ってもらえれば、それに越したことはない。

実は〈私〉には、口にすることが容易ではないある思いがある。それが何なのかは、小説を読み進めればわかるはずである。世界が広がることでその思いも移ろっていくのだ。物語の最初と最後で主人公の表情がどう変わったかをぜひ想像してみてもらいたい。

前述したように、第一章「バスを待つ男」は雑誌掲載されたが、それ以降の章は書き下ろしであり、二〇一七年二月十日に単行本として実業之日本社から刊行された。今回が初の文庫化である。

本書が文庫として発売されるのとほぼ同時に、続篇『バスへ誘う男』が刊行される。本書と同じ無名の〈私〉が主人公なのだが、冒頭の書き方にちょっとした悪戯が仕掛けてあったために、私は驚いてしまった。どういう趣向だったのかは、未読の方のために伏せておく。続篇は、主人公が世界を広げるだけではなく、同好の士を見つけていく話にもなっている。共に楽しめる仲間がいれば、人生はよりふくよかなものになるだろう。

バスに乗り、男は街と人に出会った。あなたは、いかがですか。