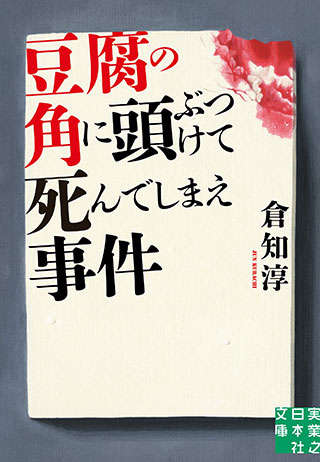

2月文庫新刊『豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件』作品解説

あんな味やこんな味、猫丸先輩もいるよ 村上貴史(ミステリ書評家)

■倉知淳と本格ミステリ

本格ミステリとは、まあ言ってみれば理に適った小説である。奇っ怪な事件を描いていたりはするが、最終的に探偵役が真相を語ると、ロジカルに納得できるのである。倉知淳は、そんなタイプのミステリを得意とする作家だ。

例えば、初めての著書である連作短篇集『日曜の夜は出たくない』(一九九四年)もそうだった。転落死事件というか墜落死事件というか、周囲には十分な高さの建物も足場もなにもないところで、一人の男が二〇メートルもの高さから墜落して死んだ事件の謎が、まずは冒頭の一篇で描かれている。ちなみにタイトルは「空中散歩者の最期」。まさにそんな謎だったのだ。こうした魅力的な謎とその謎解きの数々を愉しめる短篇集で世に出た倉知淳は、九六年に発表した『星降り山荘の殺人』において雪の山荘での連続殺人を描き日本推理作家協会賞長編部門の候補作になるという成果をあげた。さらに、本格ミステリ作家・倉知淳を象徴する出来事としては、『壺中の天国』(二〇〇〇年)によって、第一回、つまり初っぱなの初っぱなの本格ミステリ大賞小説部門を受賞したことがあげられよう。父と娘と三人で知子が暮らす町で送電線の鉄塔建設計画が持ち上がり、それに反応したかのように電波系の怪文書が出回り始め、さらに殺人事件も連続する。そんな状況ではありながら知子もクリーニングの配達と御用聞きのパートを辞めず……というサイコサスペンス混じりの日常ドラマなのだが、終盤に到ると伏線の見事さやミスディレクションの巧みさを強烈に思い知らされるという本格ミステリでもあった。

そして、だ。

そんな具合に本格ミステリの雄たる倉知淳なのだが、それに拘泥しているわけではない。『壺中の天国』刊行時にインタビューした際には、「僕の作品は本格ミステリじゃないと思うんです」と発言しているし、(本書と同様に六つの独立した作品で構成されている)『シュークリーム・パニック』(一三年に二分冊の新書で刊行され、一七年の文庫化に際して一冊に纏められた)を執筆するにあたっては、「本格ミステリとして濃いものも薄いものも入れておこう」と考えて書いたそうだ。もちろん韜晦もあるだろうから額面通りには受け取れないにしても、確かに、作品によって本格ミステリとの距離感は異なっている。例えば、前述した作品群と比べて、近年の短篇集『作家の人たち』(一九年)の本格ミステリ味は決して濃くない(とはいえ油断は出来ない一冊で、読み手としてニヤリとしてしまうのだが)。

そうした本格ミステリへの多様な距離感は、本書『豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件』にも投影されている。本書には、〝本格ミステリっぽさ〟がたっぷりの密室状況もあれば、決して言葉を語ってくれない〝友〟の心を慮る温もりの推理もあり、一方で理詰めとは対照的な荒技が痛快な一篇もあったりする。そのうえでタイトルが強烈だ。そんな具合にカラフルな魅力を備えた六つの短篇を、順次紹介していくとしよう。

■倉知淳と豆腐とあれこれ

まず冒頭の一篇「変奏曲・ABCの殺人」から。

この作品、本格ミステリとの距離感でいえば、明確に本格ミステリを意識した一作となっている。それも、一般論としての本格ミステリではなく、アガサ・クリスティーの著名な作品である『ABC殺人事件』(一九三六年)だ。クリスティーの作品は、英国ハンプシャーのアンドーヴァーでアリス・アッシャーが殺され、続いて、ベクスヒル・オン・シーでエリザベス(ベティ)・バーナードが殺され、さらに、チャーストンでカーマイケル・クラークが殺されるという事件、つまりAという町でA・Aが殺され、Bという町でB・Bが殺され、Cという町でC・Cが殺されるという事件にエルキュール・ポアロが挑むというミステリで、本格ミステリの古典中の古典の一つである。そして倉知淳は、このクリスティー作品を活かして、変奏曲を書き上げたのだ。

その〝変奏〟がいかにも倉知淳らしい。人を食ったようなとぼけた味を作品に注入しつつ、読者の想定外の切り口でオリジナルの旋律を奏でているのだ。意外な真犯人というタイプのミステリではないが、驚愕は強烈に備わっている。クリスティーの著作を読んだ読者もそうでない読者もビックリするだろう。しかもこの短篇、皮肉なユーモアに彩られつつ、よくよく考えると病んだ現代社会を反映しているようでもあり、なんとも複雑な読後感が残るのだ。よいミステリである。

マザ・コンというコンピュータの判断に人々が動かされる社会を描いた第二話「社内偏愛」もまた皮肉が効いた一篇。しかも、この文庫化のタイミングで読むと、その皮肉が皮肉に止まらず、うっすらと恐怖にすら変化する。というのも、単行本が刊行された二〇一八年よりも、本書刊行の二〇二一年のほうが、この短篇のリアリティがずっと増しているからだろう。そう、年月を経て陳腐化するのではなく、より生々しく、そして身近になっているのである。現代社会へのAIの浸透速度を考えると、「社内偏愛」を単に皮肉なコメディとして読むことが出来なくなっているのだ。いってみれば、熟成を愉しめる一篇なのである。そのうえで、結末の〝投げ出し〟感は痛快。ドライでクールで清々しい荒技だ。

第三話「薬味と甘味の殺人現場」は、謎が魅力の一篇である。パティシエ専門学校の学生が殺された。仰向けに横たわった被害者の頭部の近くには三種類のケーキが置かれ(つまり甘味だ)、口にはネギが突き立てられている(こちらは薬味)。死因は扼殺で、それはまあ常識の範囲の殺害方法だが、厄介なのが甘味と薬味である。なかでも薬味のネギだ。いったい犯人はなにを考えていたのか ――動機を探るホワイダニット型のミステリなのだが、探偵役の警察官コンビが捜査と推理を重ねて真相(らしきもの)に辿りついた段階で読者の胸に宿るのは、驚きだけではない。そこには粘っこく糸を引くようなおぞましさがあるのだ。大団円とは対極の結末を体感して戴きたい。続く第四話「夜を見る猫」は、だいぶテイストの異なるミステリである。東京で働く会社員の由利枝が、田舎のおばあちゃんの家で猫と休暇を過ごす、という小説だ。時間がゆったりと流れるなかで、彼女は愛猫ミーコのちょっと妙な仕草に気付き……という流れで由利枝が知恵を使い、ミーコが〝見たもの〟を見抜く。ミステリとしてはその由利枝の推理とそれが導く真相が魅力なのだが、実はこの一篇、由利枝自身の心を描く一篇としても、そして彼女に寄り添うミーコの一篇としても、十二分に味わい深い。素敵な短篇なのだ。ちなみに倉知淳が〝猫を書きたくてたまらなくなって書いた〟短篇が『シュークリーム・パニック』に収録されているので、猫好きの方はそちらもどうぞ。「通い猫ぐるぐる」という短篇である。

第五話「豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件」は、うん、謎解きだ。本格ミステリだ。そうなんだけど、ねぇ……。

昭和十九年十二月初旬。長野県は松代の帝國陸軍特殊科学研究所の実験室で屍体が発見された。周囲に降り積もった雪に足跡はなく、実験室に侵入した痕跡もそこから逃走した痕跡もない。被害者は後頭部を四角いものの角で殴打され絶命したらしい。そして、その死体の頭部を中心にぶちまけられていたのは、他ならぬ豆腐であった。題名の通りの事件である。密室であり不可能犯罪であり、その意味ではオーソドッ クスな本格ミステリなのだが、いやいや実体は奇天烈である。そもそもここで行われていた実験が奇妙極まりないし、その実験の根底にある異形の発想が謎解きに絡みついてくる展開も尋常ではない。しかしながらそれを所与のものとして推理を深めていくと、結果として〝あんなもの〟が〝あんなところ〟にあることが見えてくるのだ。ロジックに染められたミステリならではのマジックといえよう。美しく衝撃的で、そして歪な絵図である。研究所を仕切っているのが〝正木博士〟という人物である点も、夢野久作の『ドグラ・マグラ』(一九三五年 ――クリスティーのABCとほぼ同時期ですね)と時空を超えて繫がっているようで、この歪さに拍車をかけている。ちなみに歪というのは、褒め言葉だ。常人の発想を遙かに超越した次元で、しかしながら十分に理解できるロジックの鎖を用いて、倉知淳は繫がるはずのないAとBを繫いでくれているのだ。繫がるはずがないものが繫がるから歪ではあるが、一読すれば、繫がっていることに納得がいくのである。それはミステリファンとしては喜びでしかない。

閑話休題。

その〝歪な謎解き〟から結末への流れも素晴らしい。いかにも昭和十九年的であり、同時に今日的でもある〝忖度のこころ〟が顔を出していて、愚かというか醜いというか絶望的というか、何とも苦い余韻が残るのである。さて、豆腐の角に頭をぶつけるべきは誰なのだろう。

最終話「猫丸先輩の出張」は、倉知淳がデビュー時から描き続けているシリーズキャラクター、猫丸先輩が探偵役を務める一篇である。今回の猫丸先輩は、企業の研究所で発生した〝バケツの角に頭をぶつけて死にそうになった事件〟に巻き込まれる ――というか、首を突っ込む。たまたまその日、この企業のPR動画に出演するために(着ぐるみのなかに入って、だが)この研究所に来ていたのをいいことに、そして、たまたまその日、学生時代の後輩(たまたまこの企業の社員だった)が出張でこの研究所に来ていたのをいいことに、である。そうやって出しゃばるだけあって、猫丸先輩は、きちんと探偵役を果たす。すると読者には(ようやく)見えてくるのだ、巧みに張られていた伏線が、くっきりと。例えば、あの五百円玉にはあんな意味があったのか、とかである。いやいや倉知淳、さすがである。推理から解決へと続く展開も洗練されていて、これはもう紛うことなき本格ミステリだ。それも上質な。

こんな具合に猫丸先輩が本書に鮮やかに終止符を打ち、読者は満足感とほんのりとした喜びとともに本を閉じることになるのである。

■倉知淳と猫丸先輩

さて、その猫丸先輩の活躍は、もう四半世紀以上にも及ぶことになる ――なるのだが、本稿執筆時点での最新刊『猫丸先輩の空論』(創元推理文庫版では『とむらい自動車』)は、なんと二〇〇五年の刊行である。一五年も前のことなのだ。その後、『こめぐら』(一〇年)や本書に顔は出したものの、大活躍というにはだいぶ大人しかった(?)のだが、実は、しばらく前に活動を復活させている。一九年一〇月に雑誌『ミステリーズ!』において、猫丸先輩シリーズの連載が始まっていたのである。連載第一回「ねこちゃんパズル」は謎の男が残した奇っ怪な暗号メモを巡るミステリなのだが、なんと、その暗号の目撃者である猫丸の後輩君は、その暗号を忘れてしまうのである。写真も撮っていない。かくして猫丸先輩は〝どんな暗号か判らない暗号の謎〟というとんでもない謎に挑むことになるのだが、質問には質問で返せとばかりに〝猫ちゃんパズル〟を出題し、その上で鮮やかにこの謎を着地させるのだ。すごいなぁ、この人は。

倉知淳はその後も連載を続ける。どこが怖いのか判らないオカルト写真の謎に挑む「恐怖の一枚」や、嵐に襲われた海の家でバイトリーダーが遭遇した出来事を描く「海の勇者」(マッチョスイマーというパワーワードが頻出して愉快)、民家の庭に侵入者たちが何故か連続するという「月下美人を待つ庭で」、謎めいた贈り物と一時間限りの誘拐(さらわれたのは犬)という二つの事件を同一の太刀筋で華麗に解明する「ついているきみへ」など、猫丸先輩の活躍を心待ちにしていた読者の渇きを癒やすような、しなやかでロジカルで穏やかな、そして人の心を多面的かつ多様に切り取ってみせる、そんな良質な短篇を連発したのである。

それだけ短篇がたまれば ――もちろん本になる。新刊『月下美人を待つ庭で 猫丸先輩の妄言』が刊行されるのだ。一五年ぶりのことである。この『豆腐の角に頭ぶつけて死んでしまえ事件』の文庫刊行に先立ち、二〇二〇年一二月の刊行とのことなので、もう読まれた方も多いだろう。滅多に書籍化されない猫丸先輩の物語が、まさか、こんな短期間で連続して書店に並ぶことになるとは。偶然なのか必然なのか。もしかすると今後二度と起きないかもしれない出来事である。是非、その機会をリアルタイムで愉しんで戴きたい。この二冊を読めば、倉知淳の本格ミステリ作家としての引き出しの多様さを体感できると同時に、ミステリ作家としての幅の広さも体感できるはず。

こんなご時世だが、二〇二〇年と二一年、その両方において愉しみが用意されることになった。そう思える倉知淳の活躍である。