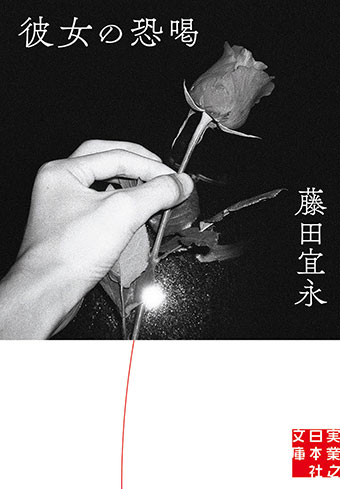

21年2月の文庫新刊 藤田宜永『彼女の恐喝』作品解説

白鳥の歌 西上心太(文芸評論家)

はたして彼女は悪女なのか。

藤田宜永の最晩年を代表する本書を初めて読んだ時も、そして今回再読した時も、何度も自分に問いかけた。

〈最晩年〉という言葉を使うのは辛い。

作家・藤田宜永は二〇二〇年一月三十日に、右下葉肺腺癌のため亡くなられたからだ。享年六十九。藤田さんは生涯で六十三作の長編小説と二十六作の短編集を上梓した。ほかにはエッセイ集が六作と、四作の翻訳書がある。

本書『彼女の恐喝』は、最後に刊行された単行本『ブルーブラッド』のひとつ前に出た作品だが、名実ともに〈最後の作品〉なのである。なぜなら本作の連載完結は二〇一七年四月であり、それが藤田さんの最後の連載だったからだ。連載終了により物語を完結させた藤田さんは、単行本化に向けて著者校正も行なっている。〈最後の作品〉という言葉に噓はないのだ。

藤田さんは一九五〇年福井市に生まれた。早稲田大学を中退後の一九七三年にフランスに渡り、パリで航空会社に勤務した。彼の地で出会ったのが『バイバイ、エンジェル』を執筆中の笠井潔だった。笠井は日本に戻り、同作で一九七九年に作家デビューを果たす。笠井に呼ばれる形で日本に戻った藤田は、笠井に紹介された編集者からエッセイを依頼され、ライター稼業に足を踏み入れることになった。この時の連載をまとめたのが、初の著作となった『ラブ・ソングの記号学』(一九八五年)である。

また早川書房の「ミステリマガジン」誌で、パリの風俗や文化をテーマにしたエッセイ「ミッドナイト・イン・パリ」を連載した縁からか、フランスミステリーの翻訳を手がけ、八三年にJ・P・マンシェット『危険なささやき』を訳出している。

以後も別の版元(中央公論社)からレオ・マレ『サンジェルマン殺人狂騒曲』など八五年までに、あわせて四作品を翻訳している。

エッセイスト、翻訳家を経て、いよいよ創作に取りかかる。その処女作が八六年の『野望のラビリンス』だ。それからの活躍は多弁を要しないだろう。昭和初期が舞台となる『モダン東京物語』(八八年)、『堕ちたイカロス』(八九年)などの私立探偵・的矢健太郎シリーズ、唯一の本格ミステリー『奇妙な果実殺人事件』(九〇年)、占領下のパリでの石油争奪戦を描いた『パリを掘り返せ』(九二年)、最も長く書き続けることになった私立探偵・竹花が初登場する『探偵・竹花とボディ・ピアスの少女』(九二年)などの諸作を経て、いよいよ『鋼鉄の騎士』(九四年)が上梓される。

四六判二段組みで八七〇ページという超大作は〈鋼鉄の弁当箱〉(たしかにドカ弁が連想されるフォルムであった)と呼ばれたものだった。だがこの作品には見た目だけでなく、超弩級の内容にも驚かされた。第二次大戦前夜のヨーロッパを舞台に、子爵家出身の日本人の若者がモーターレースに挑むというこの作品は、第四十八回日本推理作家協会賞と第十三回日本冒険小説協会特別賞をダブル受賞し、一九八〇年代から隆盛を誇った、船戸与一、志水辰夫、逢坂剛などに代表される冒険小説の傑作群に連なる作品として、広く認知されたのである。

その後、藤田さんは恋愛小説も積極的に手がけるようになり、『求愛』(九八年)で第六回島清恋愛文学賞、『愛の領分』(二〇〇一年)で第百二十五回直木賞を受賞した。そして作家人生の掉尾として、大雪のためある町に足止めされた者たちの人生を切りとった連作短編集『大雪物語』(一六年)で第五十一回吉川英治文学賞を受賞している。

余談だが、パートナーである小池真理子と同時に直木賞候補になったこともあった。この時は小池さんが『恋』で受賞し、藤田さんは涙を吞んだ形になった。藤田さんの受賞はその六年後になるわけだが、授賞式の後、藤田さんを囲む集まりに小池さんが顔を見せ、ごく自然に抱擁された瞬間は、まさに映画の中の一シーンのようで、眼福極まりなかった。

藤田さんの病気が判明した時は、かなり厳しい状況であると聞いた。だが新しい治療法によって劇的に病状が回復し、執筆活動や文学賞の選考委員の仕事も再開された。ある賞の授賞式でお話した際も、病前と全く変わらない姿に安心したのだった。だが、二〇一九年の秋ごろから病状が急変したという……。

藤田さんはダンディで少しも気取ったところがなく、誰にでもフラットに接してくれる素敵な方だった。明るくお喋り好きで話し出したら止まらない。しかし相手を慮る心が伝わるので、少しも嫌な気持ちがせず、ただただその美声に聞き惚れてしまうのが常だった。新作は望めなくなったが、膨大な著作を読み返すことが、なによりの追悼になるのではないだろうか。

台風が来襲した深夜の東京が、すべての始まりだった。アルバイト帰りの岡野圭子は、ずぶ濡れになりながら停電中の街を自宅に向かって歩いていた。その時、ヘッドライトの明かりの中に、顔なじみの男が浮かび上がるのを見た。男は人材派遣会社の社長・国枝悟郎だった。圭子の自宅近所のマンションから、人目を忍ぶような様子で出てきたのだ。しかも足を痛めたのか、右足を引きずっていた。台風の夜に、国枝は自分の住まいから離れた場所で何をしていたのか。

翌日、そのマンションに住む女性が殺されたという報道があった。殺害の推定時刻は、圭子が国枝を目撃した時刻に近かった。停電中だったため、周囲の防犯カメラは作動しておらず、圭子が国枝を見た唯一の目撃者だった……。

圭子は都内にある女子大の文学部の四年生だ。故郷から上京しての一人暮らしだが、貧しい母子家庭のため、奨学金と六本木のクラブのアルバイトで、学費と生活の一切を賄っていた。国枝はそのクラブの客だったのだ。ホステスのアルバイトをしながらも、圭子は学業にも励み、卒業論文も進めていた。だが希望する出版社への就職活動は、これまで不調に終わっていた。

決まらない就職。やがて来る奨学金の返済期限。将来への不安で鬱屈した圭子の脳裏に恐喝という言葉が浮かぶ。殺人犯に違いない国枝から金を奪うのだ。計画を立てた圭子は恐喝を実行し、二千万円という大金を得ることに成功する。だがそれから間もなく、まったくの別人が逮捕される。国枝は犯人ではなかったのか、それならばなぜ彼は金を支払ったのか。圭子の心情は激しく揺れ動く。

ホステスのアルバイトをしていても、圭子は身持ちも堅く少しも浮ついたところのない女性である。国枝も、知人の付き合いでクラブに来るだけの客だった。客あしらいがあまり得意ではない圭子にとって国枝は安心できる客であり、ファザコン気味の彼女が淡い好意を抱く存在でもあった。だが彼女は将来の不安のために、犯罪に手を染めてしまうのだ。圭子は貧困が生んだ格差社会の被害者でもある。犯罪に至る彼女の複雑な心の動きが興味深い。

〈もしも国枝が嫌な男だったら、今度の計画を立てていなかった気がする。

国枝の人の良さが、圭子を安心させた結果、恐喝をしようと考えたのだ。根底には国枝に対する甘えがあった。その甘えがハードルを低くしたのである〉

一般に、男性作家が描く女性キャラクターに白ける読者(特に女性!)は多い。いわく男にとって都合のいい女だ、いわく自分(作者)が理想とする女性に過ぎない、という具合に。だが女性読者からしても圭子の心情は理解できるのではないだろうか。

とはいえ、圭子にもけっこう身勝手なところがある。同郷の先輩である吉木功太郎とは、声が耳障りだという本音は伝えることはせず、自分に甘い愚痴メールの相手としては利用しつづけているのだ。吉木を通して知り合った、大手出版社勤務の田口に対しては、就職先を紹介してもらうために、彼の下心を知りながら、それを巧みに利用したりする。藤田さんの筆致は、たぶん圭子自身もわかっていない、彼女の嫌な一面を浮き彫りにしていく。

第二章は一転して、国枝の過去が描かれる。そして国枝がマンションで起きた殺人事件の犯人ではないとわかった時から、物語は思わぬ方向に進んでいく。圭子は恐喝という自分の行為を後悔しながらも、前にも増して国枝と心が通い合っていく。一方、過去から伸びてくる手に怯える国枝。心に抱える秘密を隠しながら、徐々に距離が縮まっていく二人。

先述した圭子の多面的な性格や、二人の関係を描く筆致は、恋愛小説の名手である藤田さんの面目躍如というところだろう。

だがもとより世界は二人だけのものではない。終章である第三章にいたると、圭子が予測しなかった思惑が浮上し、物語は別の様相を見せはじめるのだ。

圭子が恐喝という犯罪に手を染めようとする第一章に横溢する緊張感。第二章で明らかになる国枝の過去。そして急展開する第三章。殺人、恐喝、そして恋愛感情のもつれ。心に秘密を抱えた者たちが交錯することで生じるサスペンスを巧みに描いた本作は、まさに藤田宜永の白鳥の歌にふさわしい。

そして本書を読み終えた読者は、自らの胸に問うことになる。

はたして彼女は悪女なのか、と。