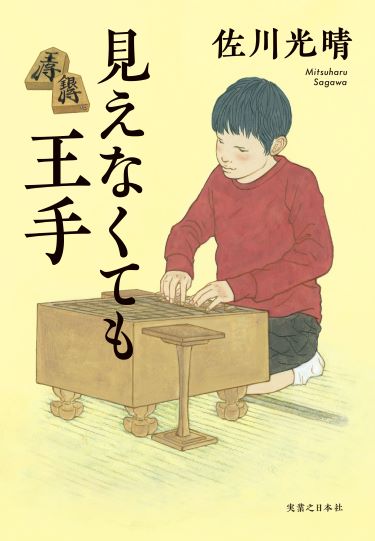

佐川光晴『見えなくても王手』ブックレビュー

将棋に熱中する盲目の少年の成長物語 西上心太

藤井聡太がプロ棋士になってはや八年が経った。中学二年の十四歳二ヵ月でプロデビュー。しかもデビュー以来負け知らずの二十九連勝、タイトル獲得など数々の最年少記録を更新し、二〇二三年にはすべてのタイトルを獲得し八冠になるなど、フィクションであればリアリティに欠けるといわれそうな活躍を見せている天才棋士だ。かつて羽生善治が七冠を占めた時も大変な騒ぎになったが、このたびの藤井聡太をめぐる波紋の広がりはそれ以上だ。なによりネット中継の充実によって、対局のライブ放送が見られるし、将棋AIが強くなったおかげで、素人でも形勢が一目でわかるようになり、「観る将」ファンが爆発的に増えたのだ。そしてもう一つ増えたのが、将棋をテーマにした小説である。

プロ棋士を目指す少年少女たちの姿を描いた佐川の連作短編集『駒音高く』もその中の一冊だった。将棋に熱中していた自身の息子に付き添い、あちこちの大会や将棋道場に出かけた際に見聞きした体験をもとにした一本筋の入った作品で、決して時勢に棹さしただけの作品ではない。

プロになるには棋士志望者が集まる奨励会を勝ち抜かなければならないのが大原則だ。しかも年齢制限が加わるため、奨励会を抜けプロ棋士の四段になれるのは入会者の二割程度といわれている。奨励会の下には研修会という組織もある。ここで上位のクラスに昇級すると奨励会に編入できたり、入会試験が一部免除されるなどの優遇措置がある。

才能がありながらなかなか奨励会を抜けられない者。将棋が好きで研修会に入ったものの、精神的なプレッシャーで好成績が残せず退会する者。『駒音高く』では同じ目標を持ちながら、それを成就した者や挫折した者など、人それぞれの人間模様を温かな筆致で描いていた。特に巻頭作の「大阪のわたし」は、将棋連盟で清掃業務を行うおばちゃんが主人公という異色作だ。その日は研修会の例会日で、午前と午後に二局ずつ対局が行われる。ところがゴミ箱には多くの食べ残した弁当が棄てられていた。食べ盛りの子どもたちなのに、午後からの対局のプレッシャーで、食べきることができないのだ。それに気づき心を痛める年配の女性清掃員と、弁当を残したことを謝る一人の研修会員とのやりとりにぐっと心を掴まれたものだった。未読の方はぜひお読みいただきたい。

前置きが長くなったが、本書『見えなくても王手』は作者にとって二作目となる将棋小説である。

本書は藤井聡太が棋士になって二年目の二〇一七年四月から始まる。主人公は島根県立しまね盲学校に在籍する及川正彦という少年だ。正彦の実家は蕎麦屋で、出雲大社参道に店を構えている老舗である。正彦は小学校進学を機に親元を離れ、松江市の盲学校に入学し、併設されている寮に寄宿している。盲学校は幼稚部から高等部まであり、通学する生徒も含め四十人ほどが在校している。盲学校に来てからまる三年が経ち、正彦は四年生になった。寮生活にも慣れ、白杖を使わず走って移動できるほど、学校の校舎や寮の間取りの立体図が頭の中に入っている(もちろん危険なので走ることは厳禁であるが)。その少年が将棋に興味を持つ。前年の暮にデビューした藤井聡太のことは正彦も知っていたが、それに加え埼玉県からやってきた新任の小倉祐也先生が、特別活動の授業で全員に将棋を教えてくれるというのだ。

視覚障がい者と将棋は決して無縁ではない。振飛車の駒組の一つに石田流というプロアマ問わず人気の戦法があるが、これを生みだしたのが江戸時代の石田検校という盲人と伝えられている。また盤駒を使わずに7六歩など指し手を告げあって対局する「脳内将棋」あるいは「目かくし将棋」は将棋イベントなどでよく行われる。プロ棋士は当然ながら皆これができるのだ。

正彦たちは点字が付いた駒と升目の境を高くした盤を使い、盤面を触って配置を確認しながら対局を進めていく。とはいえ、将棋が指せる視覚障がい者は、まだ目が見えるころに将棋を覚えた中途失明者が多いという。正彦はボードゲームが好きで、特にオセロは学校でも家でも対局しており父親より強いくらいだ。だが将棋は駒の種類も多く動き方もそれぞれ違う。さらに相手玉を詰めるまでの手順も長い。それを目の見えない正彦たちにどのように教えていくのか。この小倉流のメソッドも前半の読みどころだろう。

正彦とクラスメイトたちは一学期で将棋のルールを覚え、二学期では正彦は十枚落ちと八枚落ちで小倉先生に勝利し、三学期には生徒同士で対局ができるまで成長していく。

将棋を覚えた正彦は、家族の前で家にあった脚付きの盤に駒を並べてみせる。盤も駒も晴眼者が使用する普通のものだ。正彦は駒を触るだけでそれが何の駒であるかわかり、盤の大きさや広さも脳内にイメージできるまでになっていたのだ。わが子の成長に両親は涙ぐむ。視覚障がい者の手先が器用というのは必ずしも正しくない。入学前に両親は盲学校の教師から「手でさぐる以外にないから、全身の神経を指先に集中して、見えないことによるおそれとも闘って、一所懸命にやっているわけで、器用不器用というレベルの話ではない」と言われていたので、思いもひとしおだったのだろう。だが正彦はそんな深刻なことではない、「目が見えないおれたちが自分から世界にふれるには、手でさわるしかないんだ。そして、いくらさわり続けても飽きないものなんて、滅多にない」と心の中で思う。もちろん滅多に飽きないものが将棋である。小倉先生は正彦にNHKのテレビ将棋対局の音声データや、定跡書を音声データ化したものを渡す。特に後者は大変な手間暇をかけなければ作れない。正彦の上達はまさに自身の努力と、小倉先生の熱意があいまってのものなのだ。

五年生になった正彦たちには将棋ソフトが渡される。視覚障がい者でも使えるような工夫が施されたものだ。作者後書きによればこのようなソフトはまだ存在しないそうだが、既存のものを改良すれば容易に開発できそうな気がする。この小説がその実現の後押しになればいいと思うのは筆者だけではないだろう。

ソフトと対局できるので正彦の実戦数が増え、五年生の秋にはついに小倉先生相手に二枚落ちで勝利する。正彦ほどではないが他の生徒たちの上達も著しい。正彦は教わった内容を答えれば正解という学校のテストと違い、ほぼすべてが応用問題であるところに将棋の難しさがあることをはっきりと理解するのだ。

正彦は生まれつき目が見えないのだが、そうなったのにはある原因があった。まったく責任がないのだが、三歳上の姉はそのことを気に病んでいた。また小倉先生も挫折を経験していた。彼は『駒音高く』の第三話「それでも将棋が好きだ」に登場する小倉祐也少年のその後の姿である。当時中学一年生の小倉少年は、スランプに陥り、ついに研修会を退会する。以前インタビューした際に次男をモデルにしたと語ってくれた。小倉少年はその後自分を見つめ直し、将棋が好きである気持ちに変わりがないことを再確認して、趣味として将棋を一生指し続けようと思うようになる。さらにある体験から、教育者として視覚障がい者に関わっていくことも決意するのである。

「うそ偽りのない気持ちっていうのは、いいものですよね。何年たっても、すり減ることがありません」という小倉先生の言葉はまさに「うそ偽りのない」ものだろう。

良き家族に囲まれた正彦は素直に育ち、盲学校で自立心を養成し、良き教師との出会いによって将棋という一生の趣味を得、将棋というゲームを通して思考することの重要さを涵養し、世界を広げていく。

将棋というゲームを題材にして、一人の少年の成長を描いた素晴らしい家族小説が、また佐川光晴の手によって誕生した。一人でも多くの方々に読んでいただきたい作品だ。