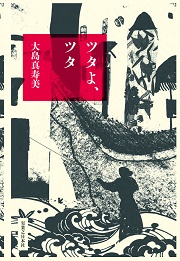

10月の新刊『ツタよ、ツタ』刊行記念インタビュー

〈書くこと〉を物語に 大島真寿美

「実在の人物から着想を得ましたが、

モデル小説ではないんです」

――『ツタよ、ツタ』は明治時代に沖縄に生まれた女性の生涯を追った物語です。ヒロインのツタは、結婚、離婚、再婚という人生の渦の中で〈書くこと〉に情熱を傾けますが、初めて活字になった直後に筆を折ることになります。まず、この話を思いついたきっかけを教えて下さい。

大島:六年くらい前に、担当編集さんと飲んでいるとき聞いた話がもとなんです。「私のおばあちゃんも、ものを書く人だったんですよ。今度読んでくれますか」って。面白そうだなと思ったので、次の日に電話で「あれ送って」って言ったら「何のことですか?」(笑)。

――酔って覚えてなかったと(笑)。

大島:そのおばあちゃんが、この小説に出てくる「滅びゆく琉球(りゅうきゅう)女の手記」を書いた久志芙沙子(くし・ふさこ)さんなんです。

――実在の人物なんですね。

大島:その原稿を読むと、なんだかすごく気になって、何か書けそうな気がしたんですよね。でもまだそれは〈種〉の段階で、私の中で発芽してなかったので、しばらく置いておいて……それが二年くらい前に突然、「はっ、書ける!」って思って。

――書けるって思ったのはなぜですか?

大島:『あなたの本当の人生は』(文藝春秋)を書いたからですね。あれは、ものを書くということの意味を自分なりに考えたくて書いた作品なんです。そこに、書くことをやめてしまった芙沙子さんの存在を知って、また別の角度から〈ものを書く〉ということを考えられるのではと。

――主人公のツタは、離婚後、次の恋人と暮らし始めたのを機に、生活のために雑誌の公募企画に原稿を送ります。

大島:芙沙子さんの人生はわかっていないことも多くて、隙間はフィクションで埋めています。手記が雑誌に載った経緯はわからなかったので、そこは推理と想像ですね。そのあとで抗議を受けて釈明文を載せたことや、書くのをやめたこと、七十歳を過ぎてから雑誌に再録されたことなどは、どれも本当にあったことですが。

――ここまで実在の人物や事件をモデルにした作品は初めてじゃないですか?

大島:(困ったように)うーん、そこが難しいところで。モデル小説として書いてはいないんです。名前も違いますしね。〈書くこと〉について考えていたって言いましたが、特に虚構と現実が影響を与え合って生まれる、その間(あわい)を書きたいと思っていたところに、芙沙子さんの話がピタッとはまったんです。

――彼女の人生を書くのが目的ではない、ということですね。

大島:そう、彼女はものを書きたかったんだけど、書けないまま終わってしまったんです。どうしてだろう、どうして書くのをやめちゃったんだろうと、それを考えたかった。作中でツタが書く動機を失った理由を書きましたが、それは私が考えたツタの思いなんです。芙沙子さんの事情や考えとはぜんぜん違うかもしれない。

会心の冒頭、快感のラスト

――大島さんは書く前にプロットを決めないと伺いました。

大島:私は〈読んでる〉感じなんです。自分が書いている話ではあるんですが、続きを読みたくて、知りたくて書いてる。最初は書いても書いてもツタがまだ二十代で、「この小説は何千枚になるんだろう」って不安だったんですが、途中、時代がとんだんですよ。あれで、ああこの話、ちゃんと終わるんだと思えました。

――戦時中から戦後にかけての部分ですよね。計算してとばしたのではなく、〈とんだ〉んですね?

大島:一応準備はしてたんです。その時代にツタたちが住んでいた名古屋の戦時下のことも調べてたんだけど、とんじゃった。ツタの物語にとって、そこは重要じゃなかったということなんでしょうね。

――『ツタよ、ツタ』はとても不思議な読み心地でした。ツタと読者の距離がぐっと近いときもあれば、ツタから離れて俯瞰しているようなときもあって。

大島:そうそう、私もツタとの距離が伸び縮みする感覚で書いてました。今回は「いまわのきわで彼女は思う」という一文で始まったんですけど、あの一文で、視点の位置を自在に動かせる設定を手に入れたんだと思います。語り手が誰なのかはっきりわからない、ツタかもしれないし、外側から別の誰かが書いてるのかもしれないという、イメージ通りのスタートを切れた感触がありました。この冒頭を書いたとき「あ、大丈夫だ」と思ったことを覚えてます。

――虚構と現実の間、という感覚がそこに現れているように思います。

大島:今回、書いているときはすごく疲れたんですよ。事実をちゃんと押さえていかなくちゃいけないというのに加えて、ひとりの人間の八十年を書く重さは、意外に消耗するんですね。でも、最後の一行を書いたとき、すっごく気持ち良くて、一気に軽くなったんです。最後の一行を書くときって、予想する気持ち良さっていうのがあるんですけど、今回はその予想をぱあっと超えてくれた。

――それまで大島さんの近くにいたツタさんが、最後の一行で光りながらゆっくり消えていったような感じがします。穏やかで荘厳な、とてもいいラストでした。

名前は「聞こえてくる」

――ツタは自分でつけたペンネームで生涯を送ります。ツタにとって名前というのはとても大事なものとして書かれていますが、この話の登場人物には、名前がつけられてない人が多いですよね? ツタ以外に名前があるのは友人のキヨ子と再婚相手の充、そして出版社の人くらい。

大島:あははは、変ですよね(笑)。自分でも不思議だなーって思いながら書いてました。名前をつけないって決めてたわけじゃなく、思いついたら書けばいいやって思ってたんですけど、出てこなかった。最初の夫のときはとにかく名前が出てこないまま進んじゃって、自分でもちょっと書きにくかったくらい。

――書きにくいと思ったのに、それでも名前はつけなかった?

大島:私の場合、名前は自然と出てくるというか、聞こえてくるんです。だから聞こえてこないとつけられない。書きながら「この小説ってツタとキヨ子以外、名前がないわけ? えー、すっごい不思議な小説!」って思ってたら、再婚相手の充のときは、「あ、充だ」ってすぐに出てきた。間違いない、充だ、って。

――なんとも不思議な感覚ですね。

大島:名前のある人とない人がいるって、変だなとは思ったんですよ。でも何回分かをまとめて読んでみたら、意外とおかしくない。むしろ、これしかないと思った。物語の要請だったのかもしれません。

――主要人物に名前がないのに、ちょい役の編集者にいきなり名前があったり。

大島:そう、彼は名前を言ったの! あなた誰?! って思ったんだけど、聞こえちゃったからしょうがない(笑)。ただ久志芙沙子さんご自身が、自分でつけた名前のまま生きた人なんですよね。私、『戦友の恋』(角川文庫)でも本名よりペンネームが馴染(な じ)んでくる主人公を書いたことがあるんです。名前によって何かが変化するっていうのは、ずっと自分の中でひっかかってるところで。今回の話は、〈書くこと〉〈名前〉っていう、自分が最近考えていたことにすっと入ってきた話ではあるんです。そういう点でも、最初に話を聞いた六年前には書けなかったのが、機が熟したのかなと思いますね。

書かなくなったツタの代わりに

――『あなたの本当の人生は』で〈書くこと〉をテーマにし、『空に牡丹』(小学館)でひとりの人の一代記を書いたわけで、直近二作がこの作品につながってますね。

大島:というより私は、デビューからずっとつながってるんだと思います。これを書いたから次にこれが出てきて、それを書いたら今度はこれが出てきて、というのをずーっとやっている。

――毎回、最新作がそれまでの集大成になっているという感じですね。

大島:今回は〈書くこと〉より〈書くことをやめたこと〉の方が、テーマとしては大きかったかもしれません。私はなぜか小さい頃から、書けずに死んじゃった人の分まで書かないと、ってどこかで思ってたようなところがあるんですよ。もしかしたら私、前世で書けずに死んじゃって、今度こそ書かねばって思って生まれてきたのかも(笑)。ツタは納得して書かなくなったのかもしれないけど、どこかに無念さみたいなものはあったんじゃないかな。そんなツタが、「いいやつ見つけた」とばかりに、私を選んでくれたのかなと。

――ツタさんに呼ばれた?

大島:あのね、不思議なんですよ、編集さんからその話を聞いたときのことなんですが、最初に入ろうと思った店に入れなくて、仕方なく別の店にしたんです。そうしたらそこが夜遅くまでやってる店で、だらだら飲んじゃって酔っ払って、おばあちゃんの話になった。予定通りの店なら、もっと早く切り上げてたはずなんです。しかも、聞いたはいいけど、まだ自分には書けない話だった。それが六年経って、自分が考えていたテーマにぴたりとはまった……とても不思議な巡り合わせの一冊なんです。ツタさんが、もう書いていいよって言ってくれたのかもしれませんね。

※本インタビューは月刊ジェイ・ノベル2016年11月号掲載記事を転載したものです。