わたしのすみか

第14回 存在しない部屋 三津田信三

本稿のテーマは「わたしのすみか」である。依頼状には「ご自宅の書斎や仕事場、いきつけのお店、隠れ家など、こだわりの空間・ご自身にとって落ち着く場所」を書いて欲しいとある。しかし困ったことに何も思いつかない。仕事部屋や居間のソファなど、それらしい場所は一応ある。とはいえエッセイのネタとして特に面白くもない。

僕にとって特別な場所……と考えているうちに、幼稚園に通っていた頃に作った「秘密基地」をふと思い出した。あれは子供にとっての「隠れ家」でもあった。しかも「巨大な岩石の間」という非常に特殊な立地のため、お話としても面白そうである。

今から思うに、あれらの巨岩は庭石用だったのではないか。それが実家の近所に積まれていた。すぐ隣が確か大工さんの家だったと記憶している。僕は友達と巨岩の間に潜り込んで、そこに秘密基地を作った。ただし数ヵ月に一度、突然ショックを受ける日が訪れる。巨岩の入れ替えが行なわれるからだ。せっかく慣れ親しんだ基地も完全に消えてしまう。僕らは意気消沈しながら、それでも再び基地を作ったものである。

そんな記憶が懐かしく甦ったものの、これでは写真や図が提供できないと遅蒔きながら気づいた。絵でも良いようだが、僕は下手なうえに、数個の巨岩だけ描いてもそれこそ絵にならない。本当に困ったことになった。

僕にとって特別な場所……と再び考えているうちに、目の前にあるではないかと突然ぱっと閃いた。ミステリ小説に挿入された事件の舞台となる館の間取り図や現場の見取り図である。僕は子供のときテレビで観る映画が楽しみだったが、洋画に登場する古城や城館に得も言われぬ憧れをいつも覚えた。やがてミステリを読むようになり、小説の見取り図に対して憧憬を抱くようになる。ディクスン・カーを愛読して、密室の謎に嵌まったのも大きかったと思う。買った本の中に現場の図があるのを見つけると、それは小躍りして喜んだものだ。

中学生になると自分でミステリのお話を考えはじめたが、同時に取り掛かったのが事件に関わる家屋や部屋の見取り図を描くことだった。

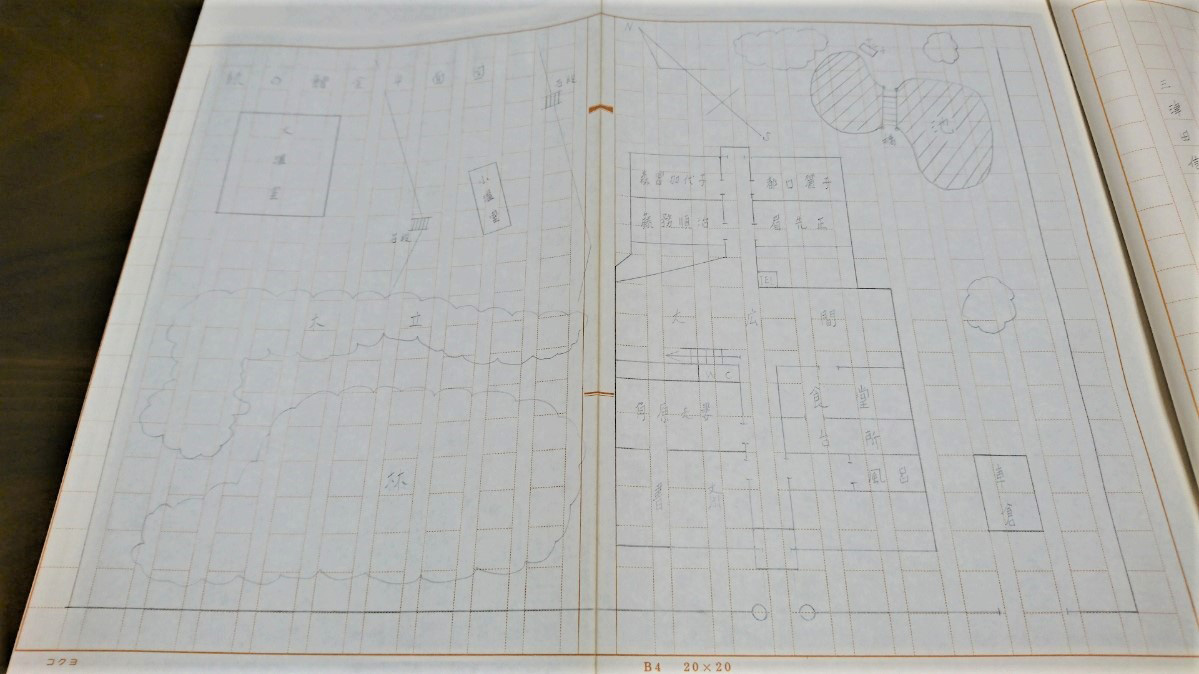

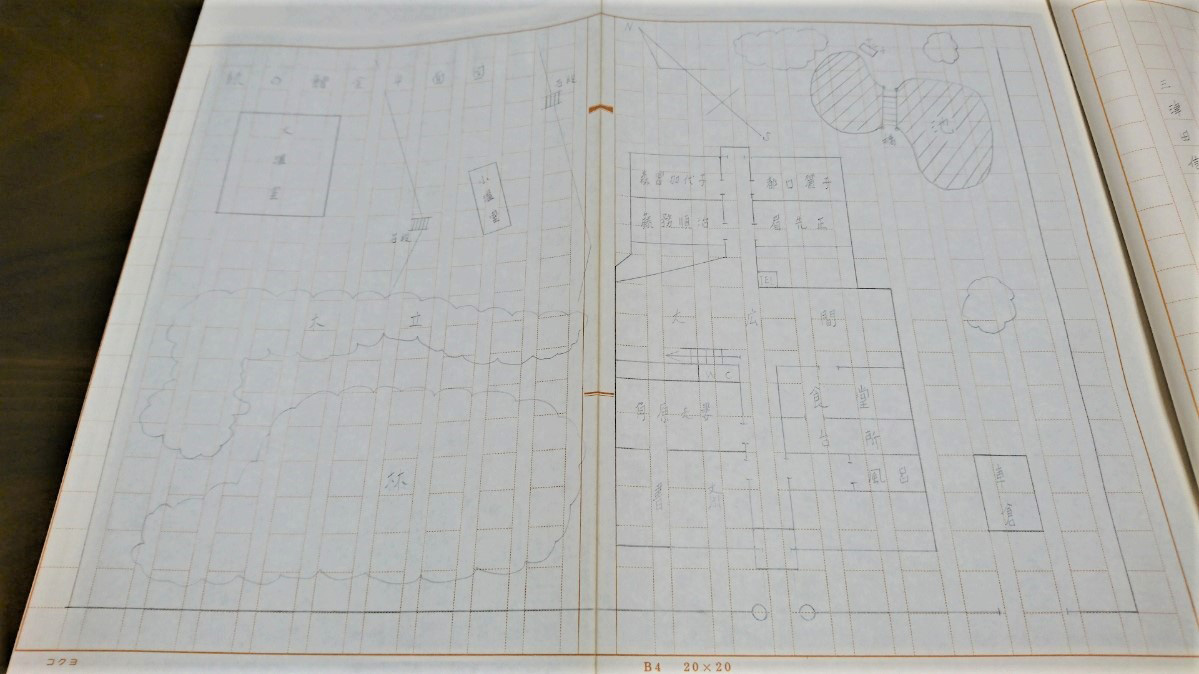

ここに紹介するのは、中学二年生のときに執筆した中篇『緑の館殺人事件』の屋敷の全体図である。筆圧が弱過ぎて、ほとんど見えないかもしれない点はご容赦ください。事件現場の見取り図もあるのだが、そちらは竹本健治さんが主催された「ミステリ作家たちの横顔展」に提出したばかりなので割愛する。

ちなみに本作は完成予定枚数が百四十枚で、半分の七十枚まで書いて中断した。作中に三つの密室が出てくる。密室殺人事件の現場だけでなく、アリバイ証明のための密室も含まれる。その中に本物があって……というお話になっている。犯人捜しと同時に「密室捜し」も意図した。こんな風に紹介すると如何にも面白そうだが、所詮は中学生の創作だから期待してはいけない。

もしかすると中高生の頃は、肝心のお話を考えるよりも、まず見取り図を描くことを優先していたかもしれない。先述した通り絵が下手であるにも拘らず、苦労して描いていたのは、きっと「存在しない部屋」に対する憧れ故だろう。その根っ子が洋画に登場した古城や城館にあったのは言うまでもない。

ここまで建築物に興味を覚えながら、そっち方面へ少しも進まなかったのは、僕の好みが「存在しない」ことに何よりも強く向いていたからだろう。洋画に出てくる古城や城館もセットが多かった。つまり実在していなかったわけだ。

当時お話のあるなしに関係なく他に描いた図で、今でも覚えているのは、古城の実験室、中学校の運動場、金網で囲まれたバレーコート、座敷童が出る旅館の部屋、高校の更衣室、晩餐の席、雨が降ったあとのテニスコート、百物語の場、池の中の小島、時計塔のある屋敷……などである。ほとんどが足跡のない殺人や衆人環視の密室など、不可能犯罪の現場だった。それが今の仕事に繋がっているのだから、何が幸いするか分からない。

作家という人種は自分の頭の中にある「存在しない部屋」に、いつでも逃げ込むことができるのではないか。だとしたら、これほど素敵な「わたしのすみか」もないだろう。

みつだ・しんぞう

奈良県出身。編集者をへて、2001年『ホラー作家の棲む家』でデビュー。ホラーとミステリを融合させた独特の作風で人気を得る。10年『水魑の如き沈むもの』で第10回本格ミステリ大賞を受賞。主な作品に『十三の呪』にはじまる「死相学探偵」シリーズ、『厭魅の如き憑くもの』にはじまる「刀城言耶」シリーズ、映画化もされ話題を呼んだ『のぞきめ』、『禍家』『凶宅』『魔邸』からなる〈家三部作〉、『黒面の狐』『わざと忌み家を建てて棲む』『忌物堂鬼談』『白魔の塔』『逢魔宿り』など多数。最新作は『忌名の如き贄るもの』。

僕にとって特別な場所……と考えているうちに、幼稚園に通っていた頃に作った「秘密基地」をふと思い出した。あれは子供にとっての「隠れ家」でもあった。しかも「巨大な岩石の間」という非常に特殊な立地のため、お話としても面白そうである。

今から思うに、あれらの巨岩は庭石用だったのではないか。それが実家の近所に積まれていた。すぐ隣が確か大工さんの家だったと記憶している。僕は友達と巨岩の間に潜り込んで、そこに秘密基地を作った。ただし数ヵ月に一度、突然ショックを受ける日が訪れる。巨岩の入れ替えが行なわれるからだ。せっかく慣れ親しんだ基地も完全に消えてしまう。僕らは意気消沈しながら、それでも再び基地を作ったものである。

そんな記憶が懐かしく甦ったものの、これでは写真や図が提供できないと遅蒔きながら気づいた。絵でも良いようだが、僕は下手なうえに、数個の巨岩だけ描いてもそれこそ絵にならない。本当に困ったことになった。

僕にとって特別な場所……と再び考えているうちに、目の前にあるではないかと突然ぱっと閃いた。ミステリ小説に挿入された事件の舞台となる館の間取り図や現場の見取り図である。僕は子供のときテレビで観る映画が楽しみだったが、洋画に登場する古城や城館に得も言われぬ憧れをいつも覚えた。やがてミステリを読むようになり、小説の見取り図に対して憧憬を抱くようになる。ディクスン・カーを愛読して、密室の謎に嵌まったのも大きかったと思う。買った本の中に現場の図があるのを見つけると、それは小躍りして喜んだものだ。

中学生になると自分でミステリのお話を考えはじめたが、同時に取り掛かったのが事件に関わる家屋や部屋の見取り図を描くことだった。

ここに紹介するのは、中学二年生のときに執筆した中篇『緑の館殺人事件』の屋敷の全体図である。筆圧が弱過ぎて、ほとんど見えないかもしれない点はご容赦ください。事件現場の見取り図もあるのだが、そちらは竹本健治さんが主催された「ミステリ作家たちの横顔展」に提出したばかりなので割愛する。

ちなみに本作は完成予定枚数が百四十枚で、半分の七十枚まで書いて中断した。作中に三つの密室が出てくる。密室殺人事件の現場だけでなく、アリバイ証明のための密室も含まれる。その中に本物があって……というお話になっている。犯人捜しと同時に「密室捜し」も意図した。こんな風に紹介すると如何にも面白そうだが、所詮は中学生の創作だから期待してはいけない。

もしかすると中高生の頃は、肝心のお話を考えるよりも、まず見取り図を描くことを優先していたかもしれない。先述した通り絵が下手であるにも拘らず、苦労して描いていたのは、きっと「存在しない部屋」に対する憧れ故だろう。その根っ子が洋画に登場した古城や城館にあったのは言うまでもない。

ここまで建築物に興味を覚えながら、そっち方面へ少しも進まなかったのは、僕の好みが「存在しない」ことに何よりも強く向いていたからだろう。洋画に出てくる古城や城館もセットが多かった。つまり実在していなかったわけだ。

当時お話のあるなしに関係なく他に描いた図で、今でも覚えているのは、古城の実験室、中学校の運動場、金網で囲まれたバレーコート、座敷童が出る旅館の部屋、高校の更衣室、晩餐の席、雨が降ったあとのテニスコート、百物語の場、池の中の小島、時計塔のある屋敷……などである。ほとんどが足跡のない殺人や衆人環視の密室など、不可能犯罪の現場だった。それが今の仕事に繋がっているのだから、何が幸いするか分からない。

作家という人種は自分の頭の中にある「存在しない部屋」に、いつでも逃げ込むことができるのではないか。だとしたら、これほど素敵な「わたしのすみか」もないだろう。

みつだ・しんぞう

奈良県出身。編集者をへて、2001年『ホラー作家の棲む家』でデビュー。ホラーとミステリを融合させた独特の作風で人気を得る。10年『水魑の如き沈むもの』で第10回本格ミステリ大賞を受賞。主な作品に『十三の呪』にはじまる「死相学探偵」シリーズ、『厭魅の如き憑くもの』にはじまる「刀城言耶」シリーズ、映画化もされ話題を呼んだ『のぞきめ』、『禍家』『凶宅』『魔邸』からなる〈家三部作〉、『黒面の狐』『わざと忌み家を建てて棲む』『忌物堂鬼談』『白魔の塔』『逢魔宿り』など多数。最新作は『忌名の如き贄るもの』。